世界の日常を一変させた新型コロナウイルス。人類は、この難局にまだ光明を見出せていないが、大阪の企業、株式会社いけうち が開発した技術が、コロナ対策の有効な手段になるとして、にわかに世界から注目を浴びている。“霧のスペシャリスト”として知られる同社が作り出したのは、人に噴霧しても濡れない、驚くほど微細な(10ミクロン以下)霧。ドライフォグと呼ばれるこの霧を使って次亜塩素酸水を噴霧すれば、短時間で安全にコロナウイルスを死滅させられるという。その驚くべき技術に迫る。

合理的かつスピーディに

ウイルスを死滅させる

1954年に、現名誉会長の池内 博氏が、輸出貿易商社として創業した株式会社 いけうち。その後、スプレーノズルの開発に着手し、1961年に世界初のセラミックスプレーノズルの生産に成功した。

それから半世紀以上、「霧のいけうち®」として同社は世界に名を馳せ、国内でもトップシェアを誇るノズルメーカーとして業界を牽引してきた。

そんな「いけうち」を代表する技術の結晶が、ドライフォグと呼ばれる微細な霧だ。霧そのものの応用研究を進め、オリジナルの実用化製品を数多く生産しているのは、世界のノズルメーカーのなかで「いけうち」以外にない。ドライフォグを標榜する製品は数多くあるが、高精度のものはいけうちにしか作れない。

ドライフォグは本来、加湿を目的に開発された。自動車工場や製紙工場、造幣局など、その活躍の場は広い。夏に駅や百貨店などに設置されている冷たい霧を発生させるミストシステムにも「いけうち」のノズルが使われているという。

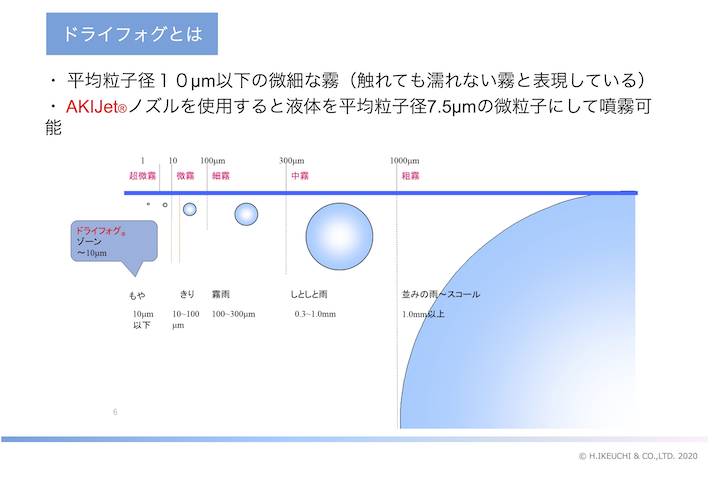

一般的に霧とは、粒子径が10〜100ミクロンの液体だが、ドライフォグの平均粒子径は、10ミクロン以下。さらに自社で開発したAKIJet®ノズル(1979年)を使用すると、平均7.5ミクロン程度となる。微粒子は、あまりにも細かいため付着しても水滴になることはなく、直接触っても濡れない。

すなわち、この技術を応用してウイルスを死滅させる薬剤を人が多数いる空間で噴霧すれば、濡れによる心配はなく、あらゆるところに付着したウイルスの除去が可能になる。しかも微粒子は衣服や空間の細かな部分まで入り込むため、精度の高い除菌効果が期待できるという。

ちなみに、ドライフォグほど微細な霧ではない場合、電子機器などの精密機械がある場所では、濡れてしまうため使用ができない。また、エタノール消毒液をガーゼなどに染み込ませて物や人の表面を拭き取る清拭法では、時間と労力がかかるうえ、手の届かない範囲には利用できない・清掃中に汚れたガーゼなどから汚染を拭き広げてしまうという問題点がある。

ドライフォグはそれらの難点を克服して、合理的かつスピーディにウイルスの除去ができるのだ。

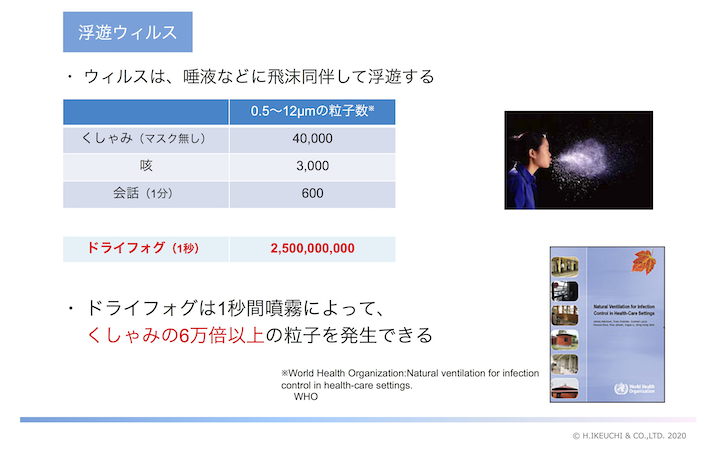

また、付着したウイルスと同様に、感染を食い止めるには、浮遊するウイルスの除去も必須になる。新型コロナウイルスに限らずウイルスの大きさは、0.1ミクロン程度であるが、単体では存在せず、人の唾液などに飛沫同伴して、目に見えない形で浮遊している。飛沫の大きさは、10ミクロン前後。ドライフォグは同程度の大きさであるため、極めて効果的に殺菌できる。

スピーディに極めて多くの粒子を発生させるドライフォグを使えば、空間内の付着ウイルスも浮遊ウイルスも同時に死滅させることができる。

イタリアではコロナ対策として

活用し始めている

まだまだ感染拡大が抑え込めていない日本はもちろん、世界各国で、このドライフォグをできるだけ効果的に活用することは急務だと思われるが、いくつか課題もある。

2017年に、米・航空会社から相談を受け、「いけうち」は、ドライフォグをコードレスで使用できる背負型噴霧装置、Dry-Fog HIGHNOW®(ドライフォグハイノウ)を開発した。機動力が高く、使い勝手も良い同プロダクトは、あらゆる場所での使用が可能でウイルス対策にも適しているが、大規模に量産することは難しい。

もしドライフォグを、積極的に使用する場合、現状の生産スピードでは、日本全国のあらゆる機関(特に院内感染が問題となっている病院や小中学校)で常備することは難しい。より的を絞った活用方法を模索する必要がありそうだ。

左がバックパックタイプのDry-Fog HIGHNOW®(ドライフォグハイノウ)。右は、可搬式定置タイプの噴霧ユニットAKImist®“E”Tセット。ウイルス等の除去を行う場合は、「いけうち」がすでに商品化している次亜塩素酸水(商品名「クレジア水」:1箱20リットルあたり1万3200円(税込))を使用する。次亜塩素酸水の対ウイルス効果と安全性は、アメリカの国際安全衛生センター(CDC)で実証済みだという。

ただ、世界ではもうすでに、このドライフォグを新型コロナウイルス対策に活用し始めている国がある。アメリカに次いで多くの死者を出している(4月21日現在2万4114人)イタリアだ。

「いけうち」のノズルを使ったドライフォグで、駅構内やスーパーマーケット、トイレなどを積極的に除菌し、一定の効果を上げているという。

「これは戦争であり、戦争に勝つためには守るだけではなく攻めなければならない」。そう語った、いけうち現会長の池内 博氏。

攻めるには、言わずもがな武器が必要となる。ドライフォグは、この戦いに劇的な変化をもたらす、待ち望んだ武器のひとつとなり得るかもしれない。

画像提供:株式会社いけうち