目次

病院や健康診断の場で、医師から聴診器による診察を受けた経験は誰もがもっているだろう。丸い金属をペタペタと皮膚にあてられ、ゴムのチューブ伝いに心音や呼吸音を聴いてもらうというのがおなじみのスタイル。実は聴診器の造りそのものは、200年もの間、変化しておらず、診断は診察にあたる医師の耳に委ねられている。しかし、その歴史を塗り替える画期的な聴診器が実用化されつつある。その名も「超聴診器(自動診断アシスト機能付遠隔対応聴診器)」だ。

困難だった心音の可視化に成功。

大動脈弁狭窄症の早期発見を可能に

「聴診」とは、字のごとく、医師が耳で心音や呼吸音を確認し、診察を行うもの。しかし、実際には、その聴こえ方や医師の経験によって、診断にズレが生じることもあり得る。周りに雑音の多い集団健診なら、なおさら些細な異常を捉えることは難しいに違いない。AMI株式会社が開発をすすめる「超聴診器」は、心音をデータ化し、可視化することで、医師の診断をアシストするという画期的な機器なのである。

「超聴診器」のプロトモデルの数々。臨床研究を重ねながら改良を続けている。

特徴は、心音と心電を合成し、周波数と音圧、時間の3軸による解析を行うという点だ。実は心音をデータ化するという発想は過去にもあったが、心音を呼吸音や周囲の雑音と切り分けることが難しく、自動診断を補助するというレベルには達していなかった。AMI社では、心音を心筋活動電位の発生タイミングと同期させることで、音の切り分けに成功。純粋な心音の解析を可能にした。これをデータとして可視化することで、環境や医師の経験等にかかわらず、安定した解析結果を視覚的に確かめることができるというもの。これにより、心臓の専門医でなくても、異変に気づくことが可能にもなる。重さは約500gと軽量、皮膚にあてる部分は片手に収まる大きさで、胸の中心にあてて約10秒で測定できるという手軽さだ。

「なんとしてでも」と、

若き医師がたった一人で起業

コンパクトな機器を胸にあてるだけ。測定もわずか10秒で終了するので、患者の身体的負担も軽くて済む

開発したのは、熊本出身の循環器内科医師である小川晋平氏。きっかけは、急性期病院勤務時代に担当した高齢女性患者の「大動脈弁狭窄症」の治療を経験したことだった。「大動脈弁狭窄症」とは、心臓から血液を送り出すために開閉する「弁」がうまく開かなくなる症状で、原因の多くは加齢によって弁が硬くなってしまうことだという。75歳以上の後期高齢者の有病率は約12%という報告もあり、推定患者数は100万人ともいわれる。自覚症状が出たときはすでに重症化しており、検査も手術も大がかりなものに。気づかずに過ごしていれば、心不全や突然死にもつながり、家族への衝撃も大きい。これは超高齢社会を迎えた我が国にとって重要な課題だ。小川氏は「なんとしてでも早期発見できる診察の方法を」と、「超聴診器」の発想に至ったという。

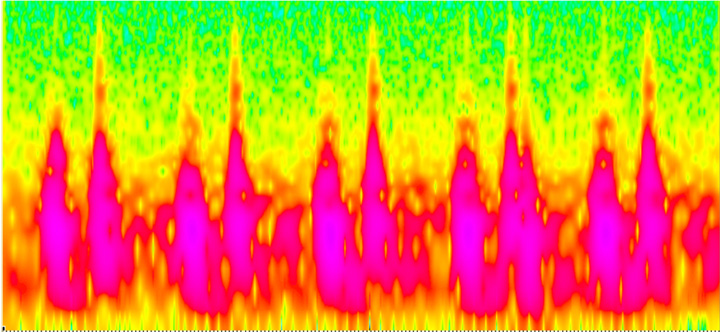

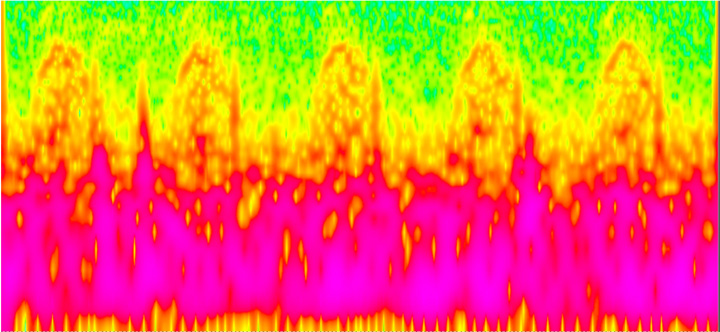

上段が正常な心音、下段が大動脈弁狭窄症の時のもの。心音の見える化で異常がすぐに分かる。

開発に乗り出したのは、2015年11月、京都大学大学院に研究生として在籍していた時のこと。たったひとりでAMI株式会社を立ち上げた。しかし、アイデアはあったものの、医療機器として製品化するためのノウハウも資金もなかった。大学発のベンチャーではなかったため、自己資金のみでなんとか開発を続けた。2016年、「オムロンコトチャレンジ」で最優秀賞を受賞。その後、医用電子工学の専門家である熊本大学 大学院先端科学研究部 准教授の山川俊貴助教との出会いがあり、開発に関して多大なる協力を得た。2017年には、スタートアップ企業との事業共創を推進するプログラム「KDDI∞ラボ」で最優秀賞を受賞、同年、NEDOの研究開発型ベンチャー支援事業に採択され、資金調達や経営体制の強化を行い、研究開発を加速化していった。

医療現場だけでなく将来的には家庭でも。

一家に一台、目指すイメージは血圧計

開発者の小川晋平氏。循環器内科医と起業家という2つの顔を持つ

まだ臨床研究の段階だが、2019年度中には心音の可視化に特化した簡易型モデルを発売予定。将来的には、医療現場で使用する機器だけでなく、家庭用モデルの製品化を目指すという。AMI社の執行役員であり、鹿児島市の研究室「Sound Analysis Lab」の代表研究員でもある川原翔太氏は、臨床研究にあたるスタッフの一人。川原氏いわく「自宅で気軽に心音の測定ができたら、自分で異常に気づくことができ、病院で診察を受けてみようという気になるはず。誰でも簡単に扱え、価格も手頃な商品を完成させて、一家に一台普及させたい。イメージは家庭用の血圧計」〝家庭用超聴診器″の役割は、日常的に心音を測定することで、本人や家族に異変をいち早くとらえてもらい、病院での診察や健診へと促すことだという。

独自のビデオチャットシステムで

「クラウド健進」も実施

2018年10月、東京の虎ノ門ヒルズにて。大手企業とのマッチング事業でプレゼンを行う川原翔太氏

現在、AMI株式会社は、熊本県水俣市に本社を構え、熊本大学内と鹿児島市に研究室を設けている。今年6月には京都大学内にも研究室を設ける予定だという。スタッフは約20名になり、医療従事者をはじめ、回路工学や超音波工学、AI、データ分析のエンジニアが在籍。社名「AMI」の由来は「Acute Medical Innovation=急激な医療革新を実現する」。病院以外の場所で生活習慣病の早期発見指導を行い、健康増進及び適切な生活指導・病院受診につなげようと「遠隔医療」にも取り組んでいる。

2018年には、九州ヘルスケア産業推進協議会(HAMIQ)主催の第5回“ヘルスケア産業づくり”貢献大賞で、大賞を受賞。同年、水俣市と連携し、遠隔医療実証プロジェクト「クラウド健進」を開始した。「健進」は造語で「健康増進」の略語だ。特定健康診査(メタボ健診)に沿った内容で、指先採血、身体計測、超聴診器による遠隔聴診と、病院にいる医師によるオンライン受診勧奨とを組み合わせた遠隔医療サービスである。実施する場所は市内の薬局および利用者宅。超聴診器には、遠隔地でもパッドが患者に接触したことを検知する機能を設け、特許も取得済みだ。通信には、同社が開発したビデオチャットシステムを使用。心音を可聴データと可視データに分けたことで、質の高い遠隔聴診を実現できているという。

この1年で会社は急成長。写真は鹿児島の研究室「Sound Analysis Lab」のスタッフ

「忙しい人や高齢者にとって、決められた日に健診会場まで足を運ぶのは負担が大きい。立ち寄りやすい場所で、気軽に健診を受けられるようになったら、より早く異変に気づくことができ、健康増進にも医療費の削減にもつながる」と川原氏。将来的には「超聴診器」に呼吸や血圧などのバイタルデータの計測機能を追加し、呼吸器疾患にも対応していきたいという。

特定健診については、受診率の低さも課題の一つ。川原氏は「遠隔での健診が実現したら、企業健診も変わる。わざわざ病院へ行くより、企業内で受診できたら、受診率も上がり、仕事のロスタイムも減ってぐっと効率的になる」と今後の展望を語る。

「急激な医療革新」と銘打ち、「予防医療・健康増進・医療費削減」を掲げるAMI社。更に高齢化が進むことが確実視されている我が国にとって、急激な救世主となり得るか。今度の動きに期待したい。

また、現段階では保険診療外のため、自費治療という扱いにはなるが、再生医療のひとつである『多血小板血漿(PRP)療法』はアスリートの治療法としてメジャーになりつつある。

また、現段階では保険診療外のため、自費治療という扱いにはなるが、再生医療のひとつである『多血小板血漿(PRP)療法』はアスリートの治療法としてメジャーになりつつある。