慶應義塾大学理工学部でのBMI(ブレイン・マシン・インターフェース)研究を経て、“リハビリテーション神経科学”という新たなサイエンスを打ち出した牛場潤一氏。「脳の機能は、一度でも深刻なダメージを受けると回復できない」という医学界では当たり前の概念を、自ら覆そうとしている同氏は、“医”と“工”の壁を取り払い、そこを行き来することで、「脳卒中による身体の麻痺が治る未来が見えてきた」と語る。それは異端が思い描いた幻想などではない。純粋な探究心と行動力、ユニークな発想が実を結び不可能を可能にしつつあるのだ。その現状を知るべく、まるでバーが併設したアート展示空間のような牛場氏の研究室を訪ねた。

こんなに重い麻痺を治すなんてことは

“無理だよ”と笑われた

BMIの研究を始めた当初は、「そんなの無理」と周りから言われるほど闘志が湧いたという。自分は「負けず嫌いで、天邪鬼な性格」だと笑いながら分析する。

牛場氏が、“リハビリテーション神経科学”としてBMI研究を始めたのは2008年。“医”と“工”両者の視点から、脳卒中によって失われた脳機能を治療するという画期的な研究ではあったものの、当初は異質とみなされ、周囲に理解を得るのは難しかったという。

「まだ自分が若い頃に成果発表をしたときは、医学部の先生に“君の研究は、どのドクターと一緒にやっているの? そのドクターはなんて言っている?”と聞かれたり、“それは無理だよ”と笑われたりしたことも多々あります。自分の存在をなかなか見てもらえなかったんですね。そういうときに感じたのは、医学の世界で生きてこられた方々に、接してきた患者さんの数や治療実績で勝負しても勝ち目はないし、そもそも僕には医師免許すらないわけですから、同じ土俵に上がろうとしても意味がないということでした」

とはいえ、「無理」と言われるたびに、牛場氏は「やる気が出た」という。なかなか認めてはくれないものの、出入りしていた医局の方々は、“同じ釜のメシを食う仲間”という意識もあったためか、協力してくれることも多かった。それゆえ、気持ちが折れることはなかったという。

「環境には恵まれていたと思います。“牛場がそんなに言うなら”と、助け舟を出してくれた先生も大勢いらっしゃいましたので、本当に感謝しています。でもそういうことに甘えているだけではだめで、自分ならではの立ち位置で成果を出さなければ存在価値はないと認識していました。結局、テクノロジーの仕組みをどれだけロジカルに説明しても(医学界に)理解してもらえませんし、いい物、面白い物を作っても、今までよりもどれだけ優越性があるかを医学グレードでしっかり立証、実証できないと、振り向いてさえもらえませんでした」

牛場氏の考案したBMIで脳機能が回復するなどとは、当初、医者は誰一人として考えていなかったという。それでも地道に研究を続けることで、明らかな成果が出始める。それは、医学の教科書に載っている常識や正解だけを追っているだけでは、得られないものだった。

慢性期の脳卒中患者でも

10日ほどの訓練で指が動く

「僕たちが作っているBMIは、ヘッドホン型の電極を脳卒中患者さんの頭に取り付けるシンプルなものです。例えば右の脳に損傷があって左手が麻痺している患者さんの場合、右の脳の運動野と呼ばれる部位が活性化したときにだけロボットのスイッチが入って、手の動きをサポートします。本人が手を動かそうと思っても、運動野の興奮性が上がらなければロボットは動きません。ですので、BMIを操作しようと試行錯誤を繰り返すことで、患者さんは、どういうやりかたがもっとも上手な脳の使い方なのかを学習していくのです」

そんなウェアラブルで取り付けも簡単なBMIで、なんと脳卒中を発症して1年以上経過した慢性期の患者であっても、10日ほど訓練すれば、指を開いたり閉じたり、物をつかんだりできるようになるケースがあるという。

筋肉に全く反応のなかった患者でも、BMIでの訓練を経れば明らかな反応が現れる。

そして筋肉が自分の意思で反応するようになったら、今度は頭の電極を外して、筋肉の反応を読み取るグローブ型のデバイスに移行する。それを装着して日常生活を送れば、3週間もすればデバイスを完全に外しても指が動かせるようになるのだ。

グローブ型の運動補助デバイスは、日常生活で使うこと自体が脳のトレーニングになる。

「脳卒中で脳が損傷した生身の状態でやみくもに訓練をしても、脳にとっては手がかりがなさすぎて機能を回復することはできません。でも、我々のBMIは、治療対象となる脳領域が活性化したときだけ運動をアシストして、脳に“いまのはよかったよ”と成功報酬を与えるので、脳内に新しい神経回路を獲得していけるのです。これは生物学的な治癒能力を引き出してあげるデバイスですから、実際に頭部に電極を埋め込んで、サイボーグ的に動かすことを目的としたBMIとは、似て非なるものだといえます」

脳の適応機能やキャパシティは

生物学的にまだまだ引き出せる

牛場氏が監修したパナソニック製のBMI。実にシンプルで見た目もスタイリッシュだ。

研究、開発を初めてから今年で10年。現在、牛場研究室で生まれた技術は、大手メーカーであるパナソニック社の全面協力のもと、製品版プロトタイプの完成段階まで進んでいる。同時に関東の4つの病院では、40症例規模の治験も進めていて、承認審査機関へ提出するための正式なデータを収集中だ。

これらの成果と実績から考えれば、牛場流BMIの実用は、そう遠くない未来に多方面で実現するに違いない。さらに、こういった実用的な研究と平行して進めている基礎研究の結果から、牛場氏は脳にはまだまだ無限の可能性があると日々感じているという。それを引き出すことにも大いなるロマンがある。

「研究室では、複数の方に参加していただき、ある脳波が出たら、コンピューター画面のなかの猿の尻尾を模したCGが動くという、ユニークなBMIの実験もしています。そうすると、各々が最初はお尻を振るイメージだとか、バットを振るイメージだとか、思い思いのイメージをすることで、四苦八苦しながら尻尾を動かそうとするのですが、そのうち上手に操れるようになります。3日もするとまるで手足のように自由に、しかも言葉にできない直感的な感覚で尻尾を動かせるようになる人もいます。人間に尻尾はありませんから、こうした適応過程は脳というものの柔軟性を如実に表していると言えます。普段、脳のパフォーマンスは体の構造や周囲の環境に制限されているのですが、BMIを使ってそれらを取り払えば、脳はもっと自由に機能を生み出せるのだと思います。脳には、まだまだ多くの生物学的な能力が秘められていると思います」

研究室ではこちらの大きなモニターに映る尻尾を、BMIで動かすという実験も行っている。それにより脳のまた違った能力が確認できるという。

神経機能を治すためのデバイスを

処方する時代へと突入した

研究室では、授業やゼミのほか、夏休みには高校生向けのワークショップなども開催している。遠方からの参加者も多いという。

体という入れ物の制限を取り払えば、脳のパフォーマンスレベルが広がる。同様に医療もまた、牛場氏のように“医”や“工”という区別や制限を取り払うことで、可能性はもっと広げられるのかもしれない。

「これまでは、神経系の病気は、診断することはできても治すことはできませんでした。でも、もはや脳の情報を分析する情報技術(インフォマティクス)や、ロボティクス、そして我々のBMIのようなテクノロジーは、十分脳神経への治療性が認められていますし、どこに効くかもわかってきています。神経の活動を整えるために化学物質(薬)を飲む、脳の傷を治すためにウィルスや細胞を注射するといった方法論に次いで、外的、物理的な技術の処方が神経治療の第三のウェーブになりつつあるのです」

患者の状態に合わせて適切なデバイスを段階的に処方していくことで、治療の効果はもっと上げられる。複数のデバイスをどう組み合わせて活用するのか? 研究や開発はもちろん、テクノロジーの用法、用量を適切に処方するためのしくみを考えることがリハビリテーション神経科学の役目になってくるのだ。

「いろいろな治療をベストミックスさせることで、今まで治せないとされてきた脳神経系の疾患に対してアプローチして、患者さんが豊かに生活できるようにする。そういう医療を理工学部から作りたいんです。“神経の病気は診断ができるけど治らないなんて、だいぶ昔の話だよね”。そんなふうに言われる未来の当たり前を作りたいと思っています」

前編はこちら

牛場潤一(うしば・じゅんいち)

1978年、東京生まれ。慶應義塾大学理工学部生命情報学科准教授。2004年に博士(工学)を取得し、同年から慶應義塾大学理工学部生命情報学科に助手としてキャリアをスタートさせる。専門は、リハビリテーション神経科学。2008年よりBMI研究を開始し、理工学部からの新たな神経医療の創造を目指している。芸術や音楽への造詣も深く、学生時代はファンクバンドやジャズバンドでトランペットを担当していた。祖父は、慶應義塾大学医学部第8代医学部長の牛場大蔵氏、父は、應義塾大学名誉教授でフランス文学者の牛場暁夫氏。

http://www.brain.bio.keio.ac.jp/

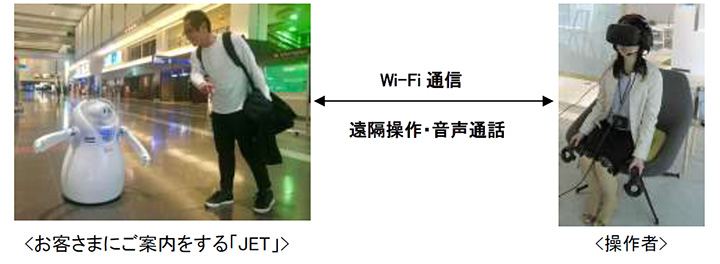

日本航空(JAL)は4月22日から4月24日までの3日間、分身ロボを使った案内サービスを羽田空港で実施した。分身ロボの操作を行ったのは在宅勤務をするスタッフ。JETを通じて空港利用者の案内業務をこなした。JETとは、映像製作を手がけているインディ・アソシエイツが開発した遠隔操作ロボットを元に作られたロボ。白く丸みをおびたフォルムが愛らしい。VR技術を用いて操縦者はリアルタイムに映像を受け取り、現場にいるかのような状況を感じられるようになっている。またJETは発話も可能で、腕や顔も動かせるため、ボディーランゲージを交えてのコミュニケーションができるという。2020年の実用化を目標に課題の洗い出しなどを進めており、育児や介護などによる在宅勤務者を対象にロボットの活用を考えているというのだが、実現すれば障がい者の雇用にも繋がる可能性もありそうだ。

日本航空(JAL)は4月22日から4月24日までの3日間、分身ロボを使った案内サービスを羽田空港で実施した。分身ロボの操作を行ったのは在宅勤務をするスタッフ。JETを通じて空港利用者の案内業務をこなした。JETとは、映像製作を手がけているインディ・アソシエイツが開発した遠隔操作ロボットを元に作られたロボ。白く丸みをおびたフォルムが愛らしい。VR技術を用いて操縦者はリアルタイムに映像を受け取り、現場にいるかのような状況を感じられるようになっている。またJETは発話も可能で、腕や顔も動かせるため、ボディーランゲージを交えてのコミュニケーションができるという。2020年の実用化を目標に課題の洗い出しなどを進めており、育児や介護などによる在宅勤務者を対象にロボットの活用を考えているというのだが、実現すれば障がい者の雇用にも繋がる可能性もありそうだ。