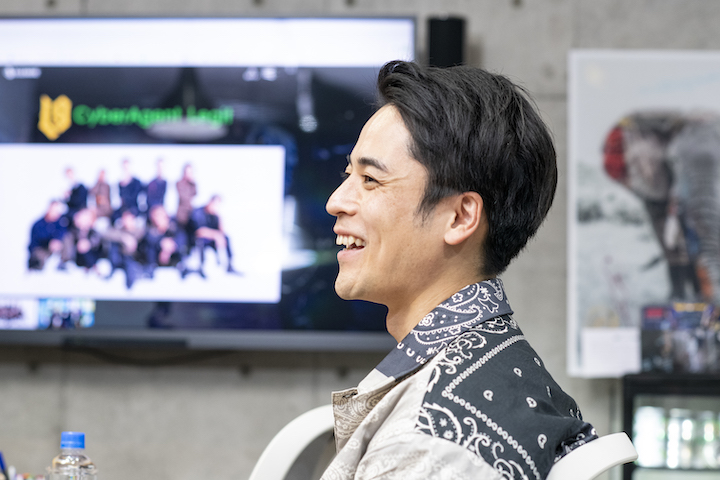

Webマガジン、ラジオ、リアルイベントへと広がろうとする「HERO X」。総合プロデューサーに着任した株式会社マグネットの佐藤勇介氏。前編では、東京2020以降の未来を見つめることが大事だという話で盛り上がった。では果たして、具体的にどのような“仕掛け”で未来に問いかけていけばよいのか。二人のトークの着地点はいかに!

杉原:実はラジオをやるって決めたときに、僕が一番最初に相談したのは佐藤さんでしたね。「想いは電波に乗せると、たとえそれが小さなものであったとしても必ず共感してくれる人が出てくるからやったほうがいいんじゃない?」と後押しされ、友人に ShibuyaCross-FM の社長さんを紹介してもらいました。一発で共感してくださって、是非番組をやりましょう!と。それが去年(2018)の暮れのことでした。

佐藤:世の中には、1年前にされていた議論が、いまだにされているケースが多すぎるんですよね。そういう人たちはきっと、1年後も同じ議論を続けていて、気が付いたら、“あれ、もうオリンピック来ちゃった” となる。そしてあっという間に終わってしまって、結局やっぱり “あぁしておけばよかったよね” っていうことになる。

僕が広告を軸に今までやってきたことは、例えば企業さんが「これを売りたい」とか「こういうふうに自分たちを変えたい」ということに対して、僕がそこに入って話を聞いて「なるほど、だったらこうしたほうがいいんじゃないですか? 僕も一緒にやっていくので」というやり方です。つまりプロデューサーですが、プロデュースだけでなく、ディレクションもして、そのモノがローンチするまで、とにかく最後まで並走するっていうスタイルで仕事をしてきました。

するといつの間にか、やりたいと言っていた人の夢が、それがもともと自分の夢なんだ、みたいな感覚になる。そうやって感情移入できるような関わり方をさせていただいてきました。だから杉原さんが「こうしたいんだ」って言ったときに、「じゃあそれはこうした方がいいね。僕も一緒にやるよ」って。そしてそれが今ではもう僕の夢にもなっている。これはもう職業病ですよね(笑)。

オリパラは公式スポンサーだけが関われるの?

杉原:オリパラには本当はいろんなスポンサードの形がありますよね。ゴールドスポンサーと言われる大企業だけでなくて、もっと様々な企業がそれぞれのやり方があるはずなんです。日本は9割以上が中小企業ですが、その人たちからするとオリパラへの関わり方が分かりにくいところがある。例えば、サプライヤーとして関わりたいと思えば、実現可能な方法があるけど、皆さん関わり方を知らない。

佐藤:オリパラの公式スポンサード企業は一業種一社という条件の中、多くの大企業が名を連ねています。そして、公式スポンサーとしてマークが使えるようになる。でも、いろいろと制約や細かいルールが決められており、その中で運営しなくてはならないという大変な面もありますよね。オリパラを本当に盛り上げるのは誰なのかっていうと、スポンサーももちろんですが、僕は、大きな力になるのはサポーターではないかと思うんです。サッカーだってそうですけど、サポーターなしで盛り上がる大会はありませんから。

杉原:たくさん資金を調達して支援することができる企業でも、一業種一社のなかでその枠からは外れてしまった企業、そして、お金はないけれどもヒューマンリソースやテクノロジー、アイデアなどを提供したいと思う人たちもたくさんいる。その思いをどこにぶつければいいのかという部分もあるかと思うのですが。

佐藤:僕もそう思います。今は、会社と個人とが、以前よりもはっきり分けられるものではなくなってきています。会社のなかにいても、例えば個人としてどうしてもやりたい仕事を会社に説得する人もいれば、自分個人でやる人もいる。どれだけ強力なサポーターを僕たちが作ることができるんだろうって考えたときに、日本って本当に素晴らしい国だなと思うところはそこで、みんな協力的なんですよね。日本は本当に強力なサポーターを企業、個人という垣根をなしに作っていけるんじゃないのかなって思うわけです。

杉原:主観ですが、日本って独特な文化が根付いていて、 みんなで一緒にやっていこうとか、助け合いの精神がありますよね。そして意外に本質をつくのも巧かったりするし、とりあえず乗っかっとこう、みたいなお祭り気質、文化もあるじゃないですか。そんなお祭りを誰が企画して運営して、盛り上げていきますかっていうところはものすごく大事でしょうね。そして、続いていかないと意味がないですよね。

東京2020で東京には世界各国から多くの人が訪れる。世界から大きな注目を浴びる、いわば、最高のプレゼンの場所ですよね。街を歩けばすれ違うのはほとんどが外国人っていうような状況って見たことないじゃないですか。僕たちにとって初めてのことなんですよ。そこで、「HERO X」をより多くの人たちに広げていくために、佐藤さんを「HERO X」のプロデューサーとして迎えたいと思ったのです。

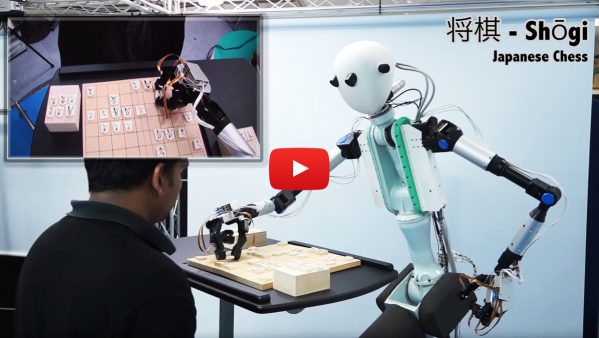

佐藤:「HERO X」という場ができて、そこがひとつのコミュニティーとなり、繋がり、広がりをもたせられるようになったら面白いと思っています。それから、ショップみたいなものが立ちあがってもおもしろいなと。発信・コネクション・ファクトリーが連動する新しい未来をつくり出していくメディアが本当にできたとしたら、僕はこれは本当にすごいことだと思うんですよね。

杉原:僕はさっきからずっと黙って聞いていますが、プロデューサーがやる!と言ったことには基本的に全てYESで行こうと思ってます(笑)。ファクトリーもRDSに固執するわけじゃなくて、いろんなメーカーや中小企業とも関われたら、日本のものづくりってすごいんだっていうこともプロダクトに落とし込まれているから分かりやすい。いろいろな人たちの力を借りて、ショップだったりコミュニティを作っていきたいですよね。

佐藤:更に僕が思っているのは、世界戦略です。これは日本っていう国の中だけでワークするのではなくて、日本以外の国にもいろんな問題がある。だから僕はまず早急に、海外向けのWEBをスタートさせたいです。日本の中だけでこの技術力やプロダクト、考え方をシェアしていこうというのは、ちょっともったいない。この考え方を世界に広げていき、“日本力”というものを世界に発信する。世界に出て行く日本初のメディアっていうものがつくられていかないといけない。そしてそのメディアっていうのは、世界に出て行くと形を変えられるはずなんです。

杉原:今日の対談で僕たちはコンクルージョンとしていろんなことを話してきましたけど、佐藤さんを「HERO X」のプロデューサーとして迎えることによって、メディアとしてはまだ1年半ですけれども、みんなで走って作り上げてきた地盤を、そして応援してきてくださった方たちと共に、より強力に、大きなものに広げていきたいと思っています。啓蒙活動ではなくて、リアルな事業展開をしてきたい、それがきっと大きく羽ばたくきっかけになるんじゃないかなと思っています。

佐藤勇介

株式会社 マグネット取締役。1981年生まれ。北海道出身。慶應義塾大学法学部政治学科卒業後、制作プロダクションに入社。広告プランニング部門のマネージャーを経て株式会社マグネットを設立。大手菓子メーカーや日用品、化粧品など、多くの広告プランニングを手掛けてきた。WEB、MOVIE、GRAPHIC、EVENTなどを横断、コンテンツプロデューサーとしても活躍、上海、台湾など海外でのブランディングも行っている。