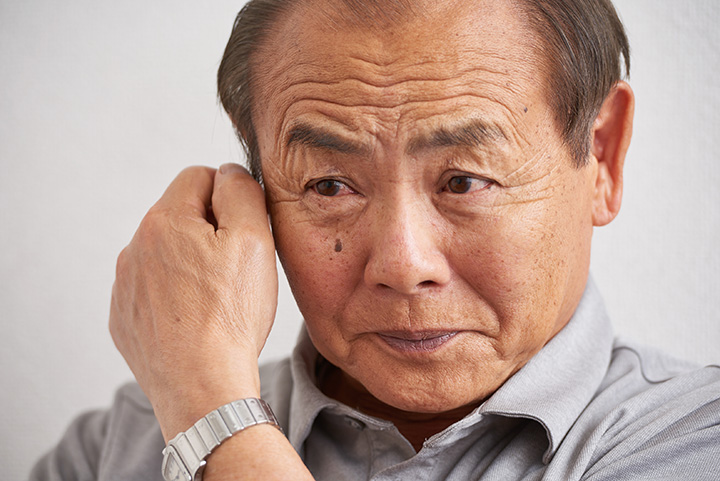

1974年以来、高橋尚子、野口みずきといったマラソンの五輪金メダリストを始めとし、多くのトップアスリートのシューズを作り続けてきた、三村仁司氏。2004年には『現代の名工』にも選ばれ、2009年には自身の工房『M.Lab(ミムラボ)』を設立。現在に至るまで、シューズ作り一筋だ。身体において“第2の心臓”とも言われる足を見続けて44年。磨き続けた感性は確信へと変わり、トップアスリートのみならず、足に悩みを抱える人々を文字通り足元から支えてきた。そんな三村氏に、パラリンピックアスリートのギア開発にも関わるHERO X編集長の杉原行里(あんり)が、話を伺った。

履く本人が自分の足を知らない

杉原:僕のRDSという会社は、元々レース用のマシンを作ったりとか自動車の先行開発を手がけたりする会社なのですが、そこにパラアルペンスキーのチェアスキーヤーたちが訪れて、ギアが身体にフィットすることの重要性を説いていたんですね。なぜ彼らが僕の所に来たのかというと、2013年に、個人所有を目的とした、使用者に合った松葉杖を開発したことがきっかけだったんです。従来の松葉杖は予め決められたサイズを自分で調整する、人がモノに合わせるのが一般的だった。それに対して僕らが考えたのはセミオーダー。ユーザーさんの手の形状とか、脇下から手までの距離、身長を考慮して、その人の為の松葉杖を開発したんです。それまで僕たちは福祉に関わる部分はやっていなかったんですけど、調べていくと、身体に合ったものを使うという考えがそこまで浸透していないのかなと。

三村:そうですね。靴も同じですが、履く本人が自分の足を知らないということです。だからどんな靴が良いか分からない。各シューズメーカーさんから、「これはウチが開発した良いシューズだから履いてください」と勧められる。それを良いと思って履く。でも、自分には合っていなくて、疲れやすくなったり、故障したりする。そんなことは往々にしてあるんです。履いてくださいと言うなら、メーカーも責任を持って対応しないといけないでしょう。それができてないわけです。

杉原:僕らは(車いすやチェアスキーヤーの)お尻の計測とかをしていますが、身体をデジタル計測するというのは少ないように感じられます。どうして皆、自分の身体を知ろうとしないのかな、と。

三村:今は3D計測やコンピュータ解析が発達してますから、だれでも測定自体はできるんです。ただ、この選手の為にはこういう靴が良い、足のここが悪い、弱いから調整という提案まではコンピュータはしてくれない。それは人間が判断するわけです。ただ、それをやっていないから、足の故障が増えるわけです。

「日本は整形靴の分野が遅れています」

杉原:例えば、アメリカやドイツではドクターが足を見るじゃないですか。ドイツの展示会ではすでに20年前から足にフィットしたシューズの重要性を皆が説いていたと聞いています。でも日本に帰ってくると、皆、既成品を買って履いている。

三村:日本は整形靴の分野が遅れてますよね。先日もそのあたりを教えて欲しいということで、整形外科の学会でお話ししてくださいと言われたんです。なんで私がそんな偉い先生の集まりで喋らないといけないのか。何か変わるなら良いけれど、変わらないなら行っても行かなくても一緒ですよ、と。

杉原:医療に関して言えば、予防医療とか、予防治療という領域がありますね。

三村:それはシューズで言えばインナーソールにあたりますね。『アライメント』といって足の形態を計測して、アーチ(土踏まず)を上げるとか、外足部を上げるとか。感性で判断していく。ただ、それができる人は日本では少ない。整形外科ではゼロです。というのは、整形外科の先生はアライメントなんか測らないから。見るだけ。良くて石膏で足型を取るぐらいで、そこまでやる人も少ない。まともに足の骨格なんて測らないんですよ。それで、尻拭いが私の所に来る。高齢者が多いんですけどね。「全然靴が合わない。足が痛くならないようなインナーソールを作って欲しい」と。そんなことも多いですよ。

杉原:最近だと3Dスキャナーやコンピュータによる身体の計測、解析も一般的になってきています。ミムラボでは、足部の計測はどのように行っていくんですか?

三村:まず足型を取りますよね。それからアライメントと、腰から下のバランスを測ります。

杉原:それは3Dスキャナーですか?

三村:いや、それは治工具で取る。定規とかメジャーです。その後は3Dスキャナーで足裏を測ったり、ワイズ(足幅)を測ったり。それを総合して、足の弱点を見つける。それは選手も一般の方も同じです。

けれども、計測して足のデータが出ても、どう判断するかの根拠が無いといけない。例えばアーチが低い人。その場合、アーチを何ミリ上げたらその選手にとって良いのか。それは整形外科の根拠の無い判断からきていることも多いです。「足のこの部分がこういう状態だから、この選手はアーチを約3ミリ上げる」といった具合に理由があるなら良い。理由がはっきりしないのに、「3ミリ上げましょう」、「5ミリ上げましょう」。そんなことで足に合うわけがない。それに、その先生がインナーソールを製作するのではなくて、装具士さんが作るわけです。でも、装具士さんも、本人の足を見ていない。整形の先生の言われた通りに作るだけ。そんなことで良いものができるはずがないです。靴で直す範囲が多い中で、整形外科の先生たちは靴を作れるんでしょうか? それは無理ですよ。

杉原:なら、例えば、医師と装具士の連携が図れるような仕組みができたら、良いものが生まれる可能性はあると?

三村:そうですね。3Dスキャナーも、左右の力の掛け具合によって計測データが全然変わってくる。「左右均等に計測器に乗ってくれ」と言っても、殆どの場合利き足に体重が乗るんです。そしたら左右でデータが変わってくる。

杉原:人の重心は皆違いますからね。それはやはり左右均等が一番ベストだと。それを靴で解決していくのがミムラボということですね?

三村:そうです。足の着地から蹴り出しまで左右均等でいくように、ということを大事にしているんです。

杉原:僕らは、歩くことやシューズを作ることは素人ですけど、“歩き方”って人から教わらないじゃないですか。意外に“走り方”は教わるんですけど。

三村:それは、そもそも教える人も分かっていないから、だと思いますよ。

「感性でITには負けたくないんです」

杉原:とはいえ、これから高齢社会を迎える上で、歩くことの大切さも問われているんじゃないでしょうか?

三村:そうですね。今まで寝たきりの老夫婦が、私が作ったシューズを履いてから歩くことができるようになったという例もあります。「おかげで外に出られるようになった」という手紙も頂きました。

杉原:それは靴の違いなんでしょうか。

三村:そうでしょうね。「この靴がなければ生活できない」と。

杉原:凄いですね。歩くことは、一番と決めつけてはいけないのかもしれないけど、人間にとって非常に大事な行為じゃないですか。

三村:歩くことが一番大事ですよ。

杉原:だからこそ、靴というのは、身に付けるものの中では最も気を遣わないといけないところだと思うんです。

三村:そりゃあそうですよね。高い靴じゃなくても良いから、自分に合った靴を履かないと。例えば、足首が柔らかい人がクッション性のある靴を履いても余計に疲れるだけ。故障しやすくなります。逆に、足首が固い人は、前後でミッドソールの高低差があってクッションがあった方が良い。極端に言えば、足首の柔らかい人が砂浜を歩いても、疲れるだけ。接地面が柔らかいものは足首の固い人にしか向かないんです。

杉原:その時の、“柔らかい”、“固い”というのは、三村さんの感覚。

三村:そうですね。

杉原:僕も元よりデザインの仕事をやってきたので、“感性”というのはなかなか人に継承するのは難しいと思っているんですけれど、日本のみならず、世界的にも、三村さんの持つ感性や経験は非常に大切なのではないかと感じます。

三村:感性というのは、ある程度の基盤、基礎知識の上に成立するものですからね。ウチの工房の場合は14人程社員がいるけど、ほとんどがシューズづくりの経験者です。渋谷の『ヒコ・みづの』とか神戸三田の『神戸医療福祉専門学校』など、靴の専科に2年間通って勉強した者だから、ある程度の基礎はできている。その上で皆に言うことは、「感性というのは自分で作っていくものだ。教えて習得するものじゃない。分からないことがあれば技術的なことは聞け。けれども感性の鍛錬は、自分を信じて、失敗したって良いからやりなさい」とは言ってます。

杉原:その“感性”を少しでもテクノロジーで体現するというのは。

三村:それはできたらいいですけど、ITがいくら発達しても、どうなんでしょうか。

杉原:100%は無理だと思うんですけどね。

三村:私はね、そういうITに代わるような仕事をしたくない。将棋の世界じゃないけど、自分の感性でITには負けたくないんですよ。

杉原:ただ、データとして落とし込むことができれば、歩くという行為の中での靴の大切さが、より多くの人に伝わるんじゃないかな、と。

三村:それはね、やはり各シューズメーカーさんの技術者がもう少し、しっかりしないといけませんね。

杉原:どの辺りが変わるべきなんでしょうか。

三村:素材の改良でしょう。アッパー、ミッドソール、アウトソール。これを変えない限り良い靴はできない。

杉原:仮に素材の革新が実現したとして、とあるメーカーの靴を買いますと。ただ、それはオーダーメイドではないので、自分にあった最適な靴とは言えないのではないですか?

三村:そうですね、やはり自分にあった靴というのは、足の着地から蹴り出しまで、体重の移動が左右均等になっているかということです。あとはアライメントも、疲れにくい状態になっているか。疲れにくいということは故障しにくいということ。そういう状態までしていかない限り、自分にあった靴とは言えませんね。

杉原:そこで、テクノロジーを通じて、“三村イズム”がより多くの人に伝わると良いですよね。

三村:だけど、ここ5年や10年で、そこまで変わるとは私には思えないんですよ。医師5、60人の前で講演したことがありますけど、私の言ったことがわからない人が多かった。

杉原:医療の現場では、これまであまりされてこなかったアプローチ法だからでしょうか?

三村:レントゲンを撮って、足が折れている、ヒビが入っている。これは分かりますよね? 問題はその後です。また同じ状態にならないようにするにはどうすれば良いのか。「あなたの足は今こういう状態だから、こう修正すれば良い」と、はっきりした根拠で、患者さんや選手に伝えてあげたら凄くラクだと思うんですよ。

三村仁司(Hitoshi Mimura)

1948年兵庫県生まれ。学生時代に陸上選手として活躍後、1966年国内スポーツブランドに入社。シューズ製造に携わり、1974年からはアスリート向けの別注シューズ製造をスタートする。2009年より自身の工房「M.Lab(ミムラボ)」を立ち上げ、これまでに様々な分野のトップアスリートたちのシューズ・インソール開発に携わり彼らの大舞台でのチャレンジをサポートし続けてきた。2004年厚生労働省「現代の名工」表彰、2006年黄綬褒章を受章。2018年1月1日よりニューバランスと「M.Lab」がグローバル・パートナーシップを締結。専属アドバイザーに就任。