様々な障がいから身体機能の回復や機能維持を目指す、リハビリテーション治療。療法士の指導のもと、正しい動作を身につけるためには、長い時間と大きな労力を要することも多いのが実情だ。こうしたリハビリテーション治療の課題点を打開するべく、IoT技術を応用した新ツールが誕生した。株式会社三菱総合研究所と株式会社Moffの提携により開発された、ウェアラブル端末によるモーションキャプチャー技術を使用した、IoT身体機能計測サービス「モフ測」。その特徴は、ずばり「ビジュアルと数値で、リハビリによる改善を見える化できる」ということ。リハビリシーンに革命をもたらすであろう注目の製品について、より詳しく解説していこう。

手軽で緻密な計測を生んだ「モフバンド」

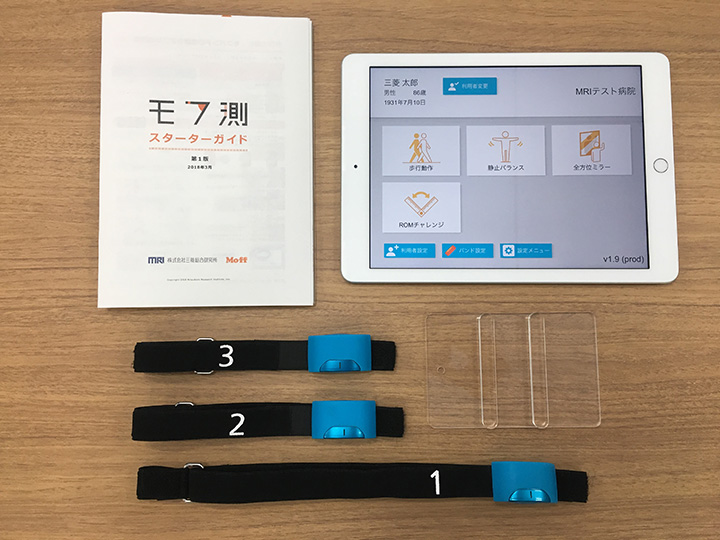

この新サービスの要となるアイテムが、ウェアラブルセンサー「モフバンド」。3Dモーション認識技術をベースに、ワンデバイスで自由な動きをリアルタイムに定量的評価(各種身体能力・認知能力など)を可能に。ゲームのようなリッチコンテンツでより分かりやすく体感的なインターフェイスを実現できるセンサーだ。

このモフバンドと専用アプリをインストールしたタブレットを使用することにより、歩行、バランス、腕の動作、関節可動域などのリハビリテーション治療の結果を、リアルタイムで画面に表示。歩きながら、腕を動かしながら、その場で確認できるという仕組みが「モフ測」だ。病院、診療所、老人保健施設などの福祉・医療施設において、リハビリテーションを受けている人々の身体機能を手軽に計測・見える化するサービスとして運用がスタートした。

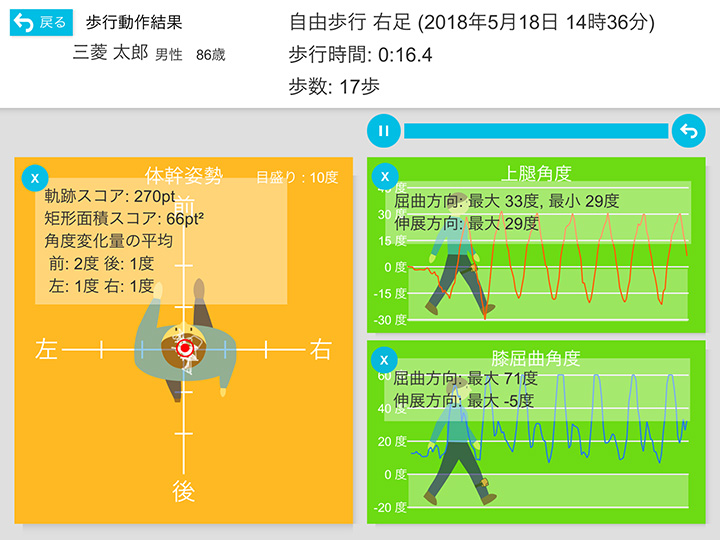

では、実際にどのような計測や記録が可能なのか。下肢動作のリハビリテーションでは、3つのモフバンドを胴と腿、足首に装着する。歩行動作によって、体幹の前後左右の傾き角、上腿の傾斜角、膝の屈伸角、歩行時間/歩数などのあらゆるデータが瞬時に計測でき、そのデータは瞬時にタブレットに映し出される。歩行計測は最大3分間の記録に対応。また3mほどのわずかな距離でも測定可能で、場所も選ばず、廊下や屋外でも使用できるとのこと。また、立ち上がり時のバランスチェックには、胴に装着した「モフバンド」によって、体幹の傾き角、計測時間なども把握できる。

リハビリを変えるのは「見える達成感」

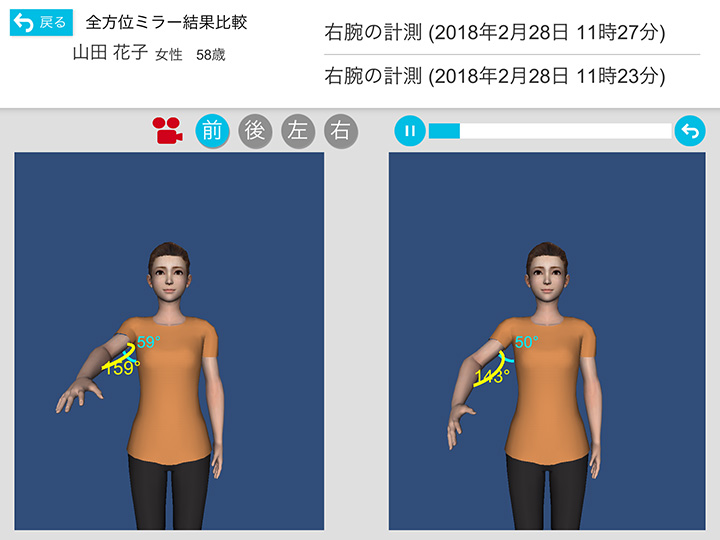

さらに、作業療法などにおける腕動作のフィードバックは、上腕、前腕の2か所にモフバンドを装着することにより測定。代償動作の変化をリアルタイムモーションでビジュアル化し比較することができる。装着したモフバンドからタブレットに映し出される画像を見て訓練を行うことで、自分の運動への「気づき」を与え、正しい動作を身につけることを支援するのだ。

このように、「モフ測」によって身体機能を定量的に把握することで、毎日2~3時間行われる訓練もその日の成果や変化が実感でき、目標に対して何をどの程度するべきなのか、身体動作のポイントなども具体的に理解しやすくなる利点も大きい。また、患者本人のモチベーション維持や、療法士との間での認識共有などにも非常に役立てられている。さらに、本人へのフィードバックや病院内のコミュニケーションだけでなく、医療と介護間の情報共有やデータ連携への活用も今後期待されている。