つい最近まで、スランプ状態が続いていたことを前回のインタビューで激白したチェアスキーヤーの夏目堅司選手に、朗報が舞い込んだ。ピョンチャンパラリンピックの日本代表選手として、日本障がい者スキー連盟から推薦を受け、2月14日、日本パラリンピック委員会(JPC)より、正式に夏目選手が選出されたことが発表された。同大会で夏目選手が使用するのは、「シリウス」を名に冠したオーダーメードマシン“夏目モデル”。その開発を手掛けたのは、彼が所属するRDS社の専務取締役兼クリエイティブ・ディレクターであり、HERO X 編集長の杉原行里(あんり)率いるエンジニアチームだ。波乱曲折の勝負世界で戦う夏目選手とは、アスリートと開発者の関係にあると共に、時に、夏目選手の奮起を促すカンフル剤的存在として寄り添ってきた杉原が、大会直前の心境に迫った。

試行錯誤の日々。

もがいてたどり着いた今、思うこと

杉原行里(以下、杉原):用具登録については、最後の最後まで、どちらのフレームにするか、すごく悩んでいたよね。従来のものか、それとも、素材をハイブリッド化して新たに開発したものか。そこは、フレキシブルに対応していきましょうということで、一旦話は落ち着きました。僕が思うに、ローワーフレームに関しては問題ないけれど、もしかしたらアッパーフレームは、従来のものに戻した方が滑りやすいのかもしれない。重心移動、ダンパーの使い具合、フレキシビリティという点で、今までずっと使ってきたものでの滑りに慣れているだろうし、戻すべきだと僕は思っています。堅司くんは、こういうところの判断が遅いんですよね(笑)。

夏目堅司選手(以下、夏目):僕、鈍感なんですよ(笑)。

杉原:社内では、“ミスター・鈍感”って、呼んでいますから(笑)。もし、これで技術力があれば、今頃、スーパー選手になっていたと思いますよ。繊細だったら、崩れ落ちちゃうから。その鈍感力、森井くん(森井大輝選手)に分けてあげて欲しいです。彼は、“ミスター・センシティブ”ですから。

菅平パインビークスキー場にて、森井大輝選手、杉原行里、夏目堅司選手

夏目:森井くんは、本当にプレゼン能力が高いというか、まっすぐに自分の想いを伝えて、周りを引き込んでいく能力が凄くて、心底尊敬しています。その熱い想いでもって、自ら努力を重ねて確立してきたシートに乗らせてもらった時、とたんに、“すげぇいい!これに乗りたい!”と思って、それ以来、ソチ大会の時も含めて、彼のシートのお下がりを使わせてもらうようになりました。RDSのエンジニアの方たちに作っていただいた今のシートも、ご存知の通り、森井くんの座シートに、自分の背シートを組み合わせた仕様になっています。

入社してから今日に至って、試行錯誤しながら、自分の形を追い求めていくなか、シートやカウルなど、チェアスキーのどのパーツにも、ちゃんとした理論があって、然るべき形状になっているということは、理解できるようになりましたが、ほぼ失敗の連続でした。会社としてサポートしていただいているのに、申し訳ないかぎりです。

杉原:試行錯誤することは、まったくもって悪いことではないと僕は思います。もちろん、ロジカルに考えることができて、それを全て、パーフェクトに実現できるに越したことはないけど、ああでもない、こうでもないと考えることも、頭のトレーニングのひとつじゃない? モーションキャプチャやフォースプレートを使って、体や滑りのデータを可視化していくと、“え!実は、そんなことになっていたの!?”という、感覚とは想定外の結果が出てきて、軌道修正することもあるよね? それと同じで、やってみて、“これは違うな”、“あれはないな”と分かるだけでも、大きな収穫だと思う。

だからこそ、堅司くんが海外遠征に行く時はいつも、各部品を何パターンも用意するんですよ。セッティングが自分の納得のいく完璧じゃない状態で、1パターンで行くより、何パターンも試して、その中から最適なものを選んだ方が、パフォーマンス力も上がるだろうし、より良い結果に結びつくよね、きっと。

吹っ切れた今、

僕らしい滑りで勝負を賭けたい

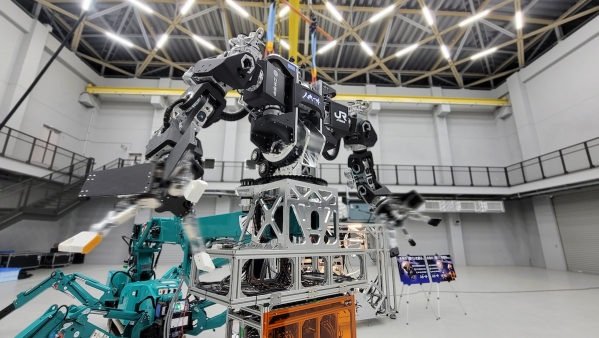

夏目:最近、海外の遠征先などで、森井くんと2人で、チェアスキーに乗っていると、“それは、何!?”、“カッコいい!”って、周りの人がワーッと集まってくるんですよ。特に、新しく作っていただいたチェアスキーのローワーフレームは、めちゃめちゃ光っているせいか、注目度が高くて。今回のワールドカップでは、アメリカのある選手が僕のところに寄ってきて、開口一番、“それ、いくらだ?”と。“軽いのか?”と聞くので、“軽いよ。これは、ハイブリッドだよ。でも、フルカーボンのやつは、もっと軽いよ”と答えました。

杉原:他国の選手たちは、驚くだろうね。だって、日本代表選手のマシンが、毎年、少しずつバージョンアップして、進化しているから。“これ、一体、いくらかかっているの?”と聞きたくなる気持ちは分かるなぁ。自分のためのマシンを開発してもらえる環境があることが、彼らにとっては、きっと羨ましく感じるんだろうな。

杉原:応援してくれているサプライヤーの皆さん、地元・長野の方々、そして家族に対して、今一度ここで、新たに決意表明をお願いします。

夏目:やっぱり、ゼロか100の滑りをしっかり見せたいです。繰り返しますが、今回の大会は、チェアスキーヤーとして、ひとつの締めくくりだと思っているので。

杉原:でも、メダルを獲ったあかつきには、“北京大会も目指します!”とか、涼しい顔で言うんでしょ?(笑)

夏目:それは、その時になってみないと分からないですけど(笑)。

杉原:今、“ワクワク”が来てることは確かでしょ?

夏目:はい。吹っ切れさせてくれた杉原さんのおかげです。

杉原:僕はアスリートじゃないから、本当の気持ちは分からないけど、多分、怖かったよね。ピョンチャン大会に出場できなかったとしたら、と考えると。第一線から退くということは、アスリートとして、キレイに終わったと言われていることと同じでしょう? 引退後にセカンドキャリアとかよく言いますけど、僕の知るかぎり、堅司くんは、それができるほど器用な人間じゃない。

さっき、堅司くんの滑りを久々に生で見て、改めて、速ぇな!と思いました。以前とは、滑り方がすごく変わったし、なんか楽しそうに見えました。今、間違いなく、人生で最も濃厚な時間を過ごしている最中ですよね。ゼロか100か。チェアスキーヤー夏目堅司が、どんな滑りを見せてくれるのか、エンジニアたちと共に、心から楽しみにしています。頑張ってきてください!

夏目:ありがとうございます。

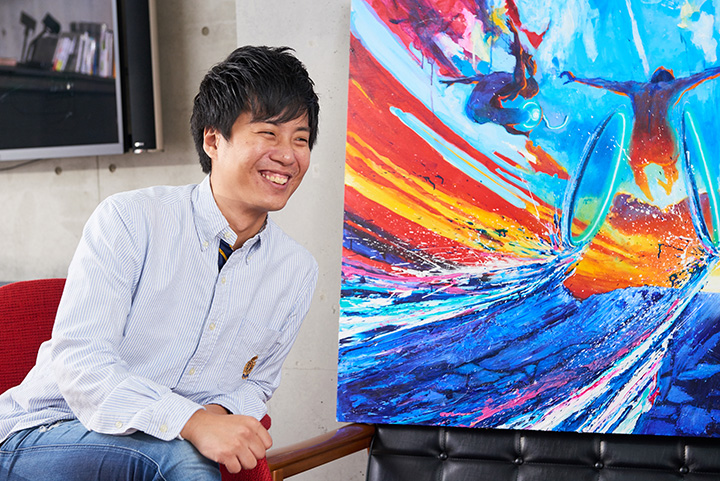

ここ1年近く、チェアスキーヤー夏目堅司を追いかけてきたが、彼ほど、心の状態が、如実に顔に現れる人はいない。かつて、壁にぶち当たっていると話してくれた時、こちらの胸が苦しくなるほど苦悩に満ちていたことが嘘のように、この日は、晴れ晴れとした笑顔を見せてくれた。それを越す夏目選手のピカイチの笑顔が、ピョンチャンの表彰台の上で拝見できることを心から願う。

夏目堅司(Kenji Natsume)

1974年、長野県生まれ。白馬八方尾根スキースクールでインストラクターとして活躍していたが、2004年にモーグルジャンプの着地時にバランスを崩して脊髄を損傷。車いす生活となるも、リハビリ中にチェアスキーと出会い、その年の冬にはゲレンデに復帰。翌年、レースを始め急成長を遂げ、わずか1年でナショナルチームに入り、2010年バンクーバー大会、2014年ソチ大会への出場を果たした。RDS社所属。