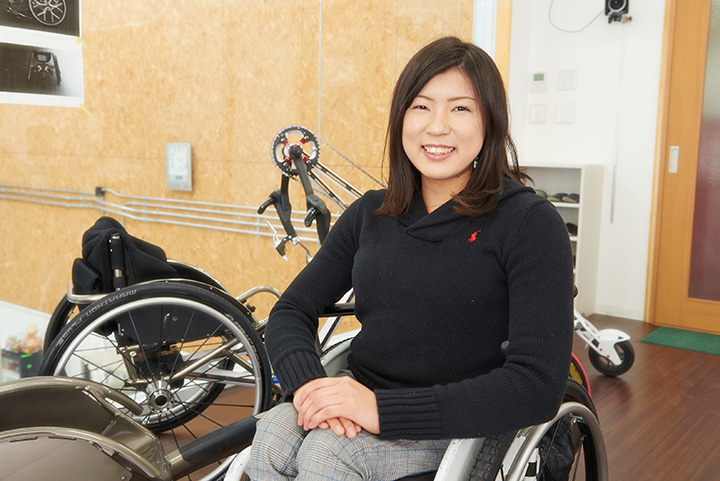

ピョンチャンパラリンピック開幕直前の3月3日に21歳の誕生日を迎えたばかりのチェアスキーヤー村岡桃佳選手。アルペンスキー女子大回転座位で5位入賞した14年ソチ大会を経て、17年W杯白馬大会の女子スーパー大回転座位で優勝、18年ジャパンパラ大会の女子大回転座位で優勝するなど、めきめきと実力を伸ばし、2度目となるパラリンピックでのメダル獲得に期待が高まる。RDS社のクリエイティブ・ディレクターとして、村岡選手のチェアスキー開発を手掛けてきたHERO X編集長・杉原行里(あんり)は、プロダクト開発のエキスパートとしてはもちろんのこと、時に、若きエースの相談役となり、悩んだ時には、人生の先輩として、厳しくも温かいエールを送るべく指南するなど、アスリートとサプライヤーとして以上に、多角的な信頼関係を築いてきた。そんな杉原にだからこそ、村岡選手が見せてくれたアスリートの素顔をぜひご覧いただきたい。

今、レースがしたくてたまらない

杉原行里(以下、杉原):今日は、普段聞けないことを色々と話していきたいと思いますが、最初に聞かせてください。ピョンチャン大会での目標は?

村岡桃佳選手(以下、村岡):メダル獲得です。

杉原:金メダル?

村岡:はい。

杉原:何個?

村岡:えっ、個数ですか!?

杉原:だって、5種目あるでしょ? 1個でいいの?

村岡:1個は獲りたいです。

杉原:せめて、金メダルは、持ち帰ってもらわないと。もし、それができなかったら、今後、マシンの供給はナシということでいいんだよね(笑)。

村岡:そのくらいの気持ちで頑張ります。

杉原:最近はどうですか?

村岡:今季、キャンセルが続いて、レースができていない状況が、すごくもどかしくて。高速系のレース(※1)に関しては、未だに1本もできていないんです。

杉原:雪がすごすぎて、実施できないんだよね。レース数は、昨年の半分くらい?

村岡:おそらく、半分にも満たないと思います。レースに出場していく中で、自分が置かれている状況や立ち位置を把握できるので、できない今、どこかあやふやな感じが否めません。レースがしたくてたまらないです。今までは、レースをしていることが当たり前だったので、こんな風に感じたことはなかったんですけれど。

※1 高速系のレース=チェアスキーの高速系種目のこと。ダウンヒル(滑降)やスーパーG(スーパー大回転)を指す。

カウル(中央手前)は、滑走中の風の抵抗を減少させるために足元に装着するカバー状のパーツ

チェアスキー界の“末っ子”が、

ついに本気を出した

杉原:桃佳は、二つのフレームの用具登録を済ませているんだよね。そのもどかしさの奥には、マシンを色々と試してみて、どのセッティングが一番自分に向いているかを確認したい気持ちがあるのでは?

村岡:そうですね。RDS社に新しく作っていただいたこのカウルは、今季、一番乗ってみたかったです。これに乗って、高速系のレースに出たかった。カウルは、高速系種目のためにあると言っても過言ではないくらい、一番効くと言われていますから。でも、レースができていない。ちょっと悔しいというか、繰り返しになりますけど、本当にもどかしいです。ピョンチャンまであと1ヶ月くらいしかないので、焦りもあるのかなと思いますけれど。

杉原:「試したい」という自発的な気持ちが出てきたのは、良いことだよね。

村岡:ありがとうございます(笑)。

杉原:桃佳と出会って、2年くらいになるかな。大輝くん(森井大輝選手)と連れ立ってここに来て、「僕の妹です」みたいな感じで紹介されたのが、はじまりだったよね。大輝くんや堅司(夏目堅司選手)、亮(狩野亮選手)など、チェアスキーの選手全員が、桃佳にとってのお兄ちゃん。ゆえに“末っ子ちゃん”って呼ばれてきたわけだけど、ある時、なぜか僕は、彼らから、「桃佳をよろしくお願いします!」と言われて、サプライヤーであると同時に、桃佳の“教育係”にも任命された(笑)。それから今日までずっと見てきた中で、はっきり言うと、桃佳が変わったのは、2017年6月以降だよね。

村岡:はい、わりと最近です(苦笑)。

二十歳の女子大生の素顔は、

生粋のアスリート

杉原:京都花街のお茶屋や銀座のクラブじゃないけれど、桃佳を僕に紹介した大輝くんも、責任を負っているわけです。彼と何度も話を重ねる中、ある日、僕は、桃佳にこう聞きました。「君と、どんな風に接していけばいいの?二十歳の女の子、車いすの女の子、それとも、アスリートとして?」そして、アスリートと答えたんだよね。

それなら、学生だからとか、年齢に関係なく、先輩選手たちを見習って、アスリートとしての努力を積んでいかないと。すぐ目の前に、良いお手本がいるんだから、と伝えました。徐々に変わっていけば良いなと思っていたんだけど、若いって、やっぱりすごいよね(笑)。桃佳は、一気にどんどん変わっていった。

村岡:気づくまでに、時間がかかりすぎたんですけれど…。知っての通り、行里さんに叱っていただいた時は、泣きじゃくりました。それ以降しばらくは、RDS社にお伺いするのが、ちょっと怖かったです。

杉原:桃佳がより速く滑るために、開発チームの僕らは、最善の努力をしようとしてきたけれど、昨年の6月、7月以前は、桃佳から自発的なフィードバックがなかった。独自にデータを可視化したり、色んな技術はあっても、僕らはチェアスキーをしたことがないし、桃佳のフィーリングや欲しいものが何なのかは、やっぱり共有してもらわないと分からなかった。

でも、それ以降は、海外遠征中のどこにいても、頻繁に連絡を取るようになったよね。「今、こういう状況です」、「じゃあ、こうしようか」という流れが生まれて、変化がみられてきた。こまめに連絡するんだよって言ったのは僕なのに、返信するのが追いつかないほど、逐一メッセージが届くようになって(笑)。

甘ったれた私に、さよなら。

これからは、自分で掴み取りにいく

杉原:マシンについても、自発的に学ぶようになったよね。自分が乗るチェアスキーのシートやカウルに使われているカーボン素材についても、「これは、すっごい高価な貴重なものなんだよ」と大輝くんに教わって、当初はそれしか分かっていなかった。でも、どれだけの時間をかけて、どんな風に開発されているのかを一から教えていくと、理解し始めた。

まだまだ足りないとは思うけど、マシンのことを理解していくと、先輩選手たちがアドバイスしてくれたことや、サプライヤーのエンジニアチームが求めていたことが徐々に分かってきたのでは?

村岡:色んな方に聞いて、見て、学んでいる最中なので、現時点で分かったというのは、すごく無責任な気がします。でも、ちょっとでも分かるようになりたいという気持ちに変わったことは確かです。

今までは、周りの方々に言われたことだけをやってきて、与えられたものだけを使って、そうして誰かに頼っていればいいという、すごく甘ったれた考えでした。言葉を変えれば、皆さんが敷いてくれたレールの上を進んでいれば、それで良いと思っていました。だからこそ、行里さんに思いっきり叱っていただいて、目が醒めました。

杉原:開発チームからすると、「ああしたい、こうしたい」というアイデアが、今後、もっと出てくるはずだし、桃佳自身が、自発的であればあるほど、彼らの意図することが理解できるようになると思う。

村岡:その重要性を今、身でもって学ばせていただいています。

杉原:“分からないことに対して、嘘をつかない”というのがルールだよね。

村岡:最近、それを学習してからは、素直に聞けるようになりました。遅いよって、感じなのですが。

杉原:知ったかぶりをすると、あとでしっぺ返しが来るよね。二十歳だからこそ、知らないことがあって当たり前だし、僕たちだって、知らないことはたくさんあるし、そこは嘘なしで付き合っていかないとね。特にチェアスキーは、選手の体とマシンがいかに一体化できるかが重要なので、嘘をつくと、遅かれ早かれ、自分に返ってきてしまう。

こうやってトップアスリートと話をしている時に、いつも思うんだけど、僕自身、パラリンピックもオリンピックも出場したことがないのに、偉そうに言って恥ずかしいなって。でも、アスリートが真剣なのと同じで、それくらい、やっぱり僕も真剣だから。この競技が好きだから、この選手が好きだから、応援したいという気持ちが強いゆえ、いっぱしの口を叩いてしまう性分なんです。

村岡桃佳(Momoka Muraoka)

1997年3月3日生まれ、埼玉県出身。早稲田大学スポーツ科学部3年。4歳の時に横断性脊髄炎を発症し、車いす生活となる。陸上を中心にさまざまなスポーツに挑戦する中、小学2年の時にチェアスキーの体験会に参加。中学2年から競技スキーを志し、本格的にチェアスキーを始める。14年ソチパラリンピックに出場し、アルペンスキー女子大回転座位で5位入賞。17年W杯白馬大会の女子スーパー大回転座位で優勝、同大会の女子大回転座位で3位。18年ジャパンパラ大会の女子大回転座位で優勝。ピョンチャン大会で初の金メダル獲得を狙う。