スマホで召還、マウスで操作。健常者も乗りたい次世代車いす。車椅子のイメージを根本から変える、次世代の電動車いすが話題になっています。それが、2015年度の「グッドデザイン大賞」に選ばれたWHILLのパーソナルモビリティ「WHILL ModelA」。WHILLの創業者は日産出身の工業デザイナーと、ソニーとオリンパス出身のエンジニアの3名。「かっこいいこと」を大切に開発された車いすは、そのスマートな操作性にも注目が集まっています。渋谷ヒカリエで行なわれた「2020年、渋谷。超福祉の日常を体験しよう展」(2015年11月10日~16日開催)に登場した「WHILL ModelA」の試乗コーナーは、多くの人で賑わっていました。

試乗してみると、ボタンの少なさに驚きます。左のアームレストにはオン/オフと、2km/h・4km/h・6km/hの3段階の速度調整スロットル。右のアームレストのコントローラーをマウスのように前後左右に倒すことで走行するという手軽さで、子どもでも自由自在に運転することができます。

試乗してみると、ボタンの少なさに驚きます。左のアームレストにはオン/オフと、2km/h・4km/h・6km/hの3段階の速度調整スロットル。右のアームレストのコントローラーをマウスのように前後左右に倒すことで走行するという手軽さで、子どもでも自由自在に運転することができます。

最高時速は6キロに抑えられているので、歩道を走るのに最適な速さ。四輪駆動のため砂利道や芝生、でこぼこ道も走破し、7.5センチの段差も乗り越えることができます。24個の小さなタイヤで構成された前輪タイヤにより、幅60cmのコンパクトな車体は後輪を中心にその場でぐるりと回転可能。小回りの良さは抜群です。

最高時速は6キロに抑えられているので、歩道を走るのに最適な速さ。四輪駆動のため砂利道や芝生、でこぼこ道も走破し、7.5センチの段差も乗り越えることができます。24個の小さなタイヤで構成された前輪タイヤにより、幅60cmのコンパクトな車体は後輪を中心にその場でぐるりと回転可能。小回りの良さは抜群です。

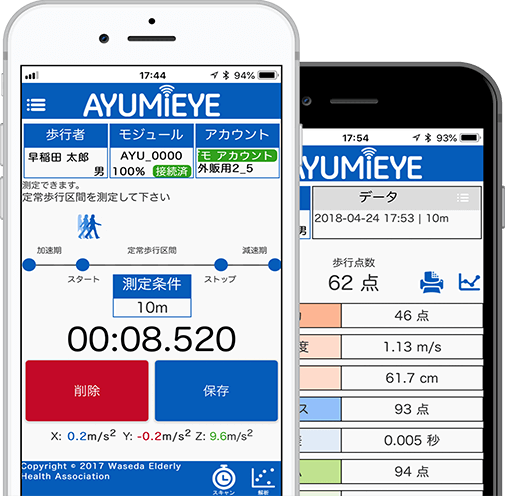

そしてWHILL ModelAの最も未来的な特徴がスマホのアプリを使っての遠隔操縦が可能なところ。BluetoothでWHILLをiPhoneに接続し、細かい速度や加減速度の設定ができます。さらにリモコン機能を使えば、WHILLを降りた後に隅に寄せておく、車のトランクに載せるなどの操作も可能。iphoneを片手に「こっちに来い!」と車椅子を呼び寄せるとは、なんとも未来的でかっこいい。怪我をした、子どもの抱っこが辛い、施設内の移動距離が長い…こんな場面なら健常者でもきっと乗りたくなるはず。

そしてWHILL ModelAの最も未来的な特徴がスマホのアプリを使っての遠隔操縦が可能なところ。BluetoothでWHILLをiPhoneに接続し、細かい速度や加減速度の設定ができます。さらにリモコン機能を使えば、WHILLを降りた後に隅に寄せておく、車のトランクに載せるなどの操作も可能。iphoneを片手に「こっちに来い!」と車椅子を呼び寄せるとは、なんとも未来的でかっこいい。怪我をした、子どもの抱っこが辛い、施設内の移動距離が長い…こんな場面なら健常者でもきっと乗りたくなるはず。

普段車椅子に乗る人も、乗らない人も、乗りたくなるパーソナルモビリティです。

最高速度:6km/h(4.5 km/hにも変更可能)

充電時間:9時間

稼働距離:20 km

サイズ:長さ89cm×幅60cm

重量:116kg

価格:99万円(介護保険の適応可能)