ワクワクする未来の社会を創造する聴く冒険プログラムをお届けする。ZIP FM オフィシャルPodcast番組「HEROQUEST」。この番組では、「社会の課題」を解決し、「未来の社会」のインフラを整える開発者やエンジニア、起業家たちを「HERO」として迎え、いま、起きている「進化」の最前線を紹介する。

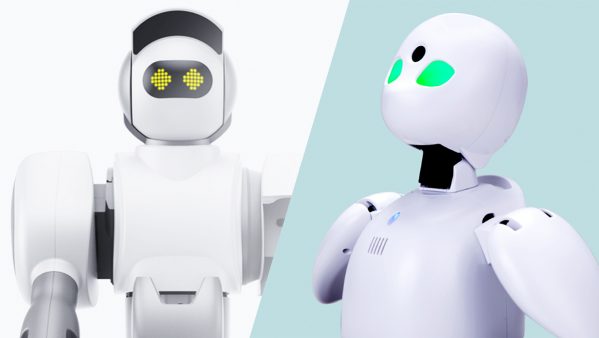

今回のテーマは「セルフケアとセルフラブ」。ゲストはコピーライターで「世界ゆるスポーツ協会」代表理事の澤田智洋さん。映画などのコピーライターとして活躍するほか、世界ゆるスポーツやゆるミュージック、ゆるアート、Body Sharing Robot “NIN_NIN”など、社会デザインに繋がるさまざまなプロジェクトにも取り組む澤田さん。

セルフケア&セルフラブできるようになるには、まず「自分」を解釈し、「自分御中」という企画書を書いてみることが第一歩だと話す澤田さん。澤田さんの著書のタイトルにもなっている『マイノリティデザイン』の考え方から、自分にも他人にも、そして社会にもやさしくなれる気持ちの育み方のヒントに迫る。

<ゲストプロフィール>

澤田智洋

1981年生まれ。コピーライター。アミューズメントメディア総合学院、映画「ダークナイト・ライジング」、高知県などのコピーを手掛ける。2015年に「世界ゆるスポーツ協会」を設立。ほかにも「世界ゆるミュージック」「世界ゆるアート」などさまざまなプロジェクトを手がける。著書に『マイノリティデザイン』(ライツ社)、『ホメ出しの技術』(宣伝会議)、『ガチガチの世界をゆるめる』(百万年書房)がある。

「HEROQUEST」はポッドキャストで無料配信中

------------------------------------------

PODCASTプログラム #HEROQUEST はニッポン放送PODCAST STATIONで無料配信中

未来の社会をデザインするHEROを迎える【聴く冒険プログラム】。

今回は、さまざまなソーシャルグッドなプロジェクトを展開する澤田智洋さんをお迎えして、セルフケア・セルフラブをキーワードに冒険していきます!

【澤田智洋さん】

・コピーライター

・世界ゆるスポーツ、ミュージック、アート代表、他、Body Sharing Robot “NIN_NIN”などさまざまなプロジェクトを展開

・著書「マイノリティデザイン」「ホメ出しの技術」 「ガチガチの世界をゆるめる」

【今回の冒険の目次】

・バキバキに車イスを改造する男・杉原行里との出会い

・ゆるスポーツ誕生は学生時代の”苦い思い出”がきっかけだった?!

・最初は認められないことが「成功の秘訣」?!

・誰もしたことがユニークな「失敗」を積極的に経験してみよう。

・「自分御中」という企画書を書いてみることが「セルフケア」の第一歩

・自分の「生き方」にコンセプトを創る

・「弱い」ことが”社会をよくする原点”

・「強」「弱」の漢字の成り立ちから考える「やさしい気持ち」の育て方

今回の冒険は、自分にも、他人にも、そして社会にもやさしい気持ちを育むヒントが詰まったエピソードです。

ぜひ、最後まで、この冒険をお楽しみください!!

-------------------------------------------

次回のゲストは、農とIoT/AIを融合させたデジタルアグリテイメントプラットフォーム「grow」を展開するプランティオ株式会社代表の芹澤孝悦さん。順次放送を開始する。