目次

1月6日から10日までラスベガスにて開催された世界最大級のテクノロジーショー「CES2020」。年々規模は拡大し、常連の大企業から原石のようなベンチャー企業まで、4500の出展者と1200のスタートアップがお披露目する新しいプロダクト、サービスはトータルで2万件以上。約17万人の来場者のうち3分の1以上が海外からのゲストというグローバルイベントだが、今年は一体どのような製品が会場を賑わせたのだろうか。

編集長との対談でも大きな話題を呼んだ

あの尿検査デバイスが受賞!

ハードウェアに周辺機器、ソフトウェア、ゲーム、スマートシティなど数多くのジャンルがひしめくなか、今年とくにボリュームが多く勢いを感じさせるのはヘルスケアやウェルネス関連のアイテム。以前HERO Xでも編集長との対談 (参考:http://hero-x.jp/article/8369/) をお送りした尿検査デバイスの「Bisu」が、CESプレスイベント会期中に開かれたIHS Markit Innovation Awardsを見事受賞。IoTで健康管理や未病へアプローチする流れは今後も長らく続きそうだ。

トレンド間違いなしのスリープテックは

“いびき対策アイテム” に注目

睡眠状態を計測、記録、分析することで入眠環境を整えたり、快眠をサポートするスリープテックは、これまで医療機関や研究機関での活用がメインだったが、2020年はいよいよ我々の日常生活にも大きく踏み込んだ活用についての機運が高まっている。CESでも多種多様な製品が登場したが、ネクストトレンドとなる予感を感じさせるのが「いびき対策」アイテムだ。『Motion Pillow』は一見、普通の枕と変わらない様子だが、独自のアルゴリズムによるテクノロジー Solution Box を搭載。睡眠中の頭の位置と呼吸のパターンを分析し、内蔵されたエアバッグに適正なデータを伝えて枕の形を調整することで、より鼻が通りやすくなり、いびきの緩和に効果が見られるようだ。今回対象を受賞したのは Sleep Number によるスマートベッドや mamaRoo sleep のかご型ベッドだったが、手に取りやすく、想定されるユーザーが限定されない枕のほうが汎用性も高く、スリープテックを推進するホープ的存在として成長が期待できそうだ。

分娩中に胎児の健康状態をリアルタイムで

モニタリングする子宮内診断ツール

スリープテックと並んで、ここ数年の市場規模が右肩上がりのベビーテック。主に子育て製品、サービスがそのメインストリームである印象もあるが、Prenatal Hope社が開発した VivO2 は分娩時の子宮内診断ツール。破水後の子宮内に VivO2 を入れ、胎児状態の診断と予後推定のために重要な意義を持つとされている胎児血の ㏗値を計測しながら、胎児が酸素不足や酸性血症に苦しんでいないかをリアルタイムで医師に伝えることができる。アメリカでは赤ちゃんの10人に1人が分娩中の酸素不足に苦しんでいるという報告結果もあり、不慮の事故を未然に防ごうとする試みは、母体と胎児の安全のみならず、結果的に保険会社や医師の負担を軽減するなど産科医療の現場に与えるインパクトも大きそうだ。

盲目の人の自由な行動をサポートし、

かつ孤立させないIoT杖

赤ちゃんだけでなく、高齢者や障がい者も暮らしやすい世の中を目指す上で、インクルーシブ、サステナビリティといったキーワードも今日のテクノロジーを語る上では欠かせなくなっている。韓国・ソウルにある漢陽大学校の研究室発、SEED Cane は盲目の人が1人で自由に行動するのをサポートするIoT杖だ。歩行中に赤外線センサーが周囲の障害物を検知し、振動と音声によるアラートで知らせてくれる上に、GPS機能で現在位置を確認することやナビゲーションシステムを利用することもできる。LEDライトが点灯して周辺の人々に「目の悪い人がいますよ」と知らせてくれるので、予期せぬ事故を防ぐこともできる。もし道を間違ったり、迷子になってしまった際には即時で利用者本人と介助者双方のスマホアプリに報告され、危険な状況に置かれたときに周辺の人々に「盲目の人が近くにいます」と通知するにあたり、Beaconを使うなど複数の技術が使い分けられていることも特徴。利用者の独立性と、利用者が決して孤立しない状況を同時に両立してくれる、理想の社会を体現するアイテムだ。

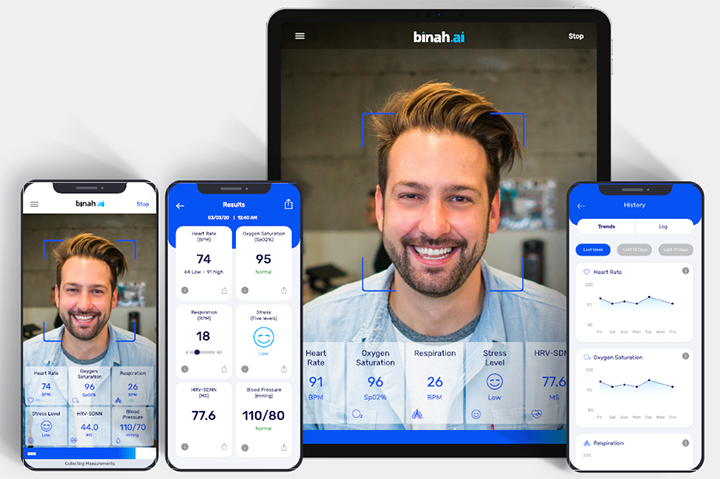

保険業界にデジタルトランスフォーメーション到来?

スマホのカメラだけで健康状態がチェック可能に

最後に紹介するのはイスラエル、テルアビブ発のスタートアップである binah.ai社の AI搭載健康チェックアプリ。血圧測定には専用の血圧計が必要であるのが一般的だが、binah.ai社の技術では、スマートフォンによる顔の画像から正確な血圧値の取得ができ、高血圧患者だけでなく健康な人も含め、日々の血圧の把握や管理をスマートフォン上で、しかもインターネット接続なしで行うことができる。SOMPOひまわり生命との協業により実証実験を進めてきたアプリは今年中に本格的にリリース予定とのことで、保険業界のデジタルトランスフォーメーションも加速していきそうだ。