目次

しんどい、辛いというイメージがつきもののリハビリ。暗い病院の一角で、黙々と作業に励む、そんな姿が思い浮かぶだろう。だが昨今、楽しくリハビリをするという取り組みをはじめているリハビリテーション病院が全国に広がりつつある。今回はそんな病院のひとつ、神奈川リハビリテーション病院を取材、筋電義手や訓練ロボットを活用したリハビリテーションについてお話を伺った。

経済活性を目指す「さがみロボット産業特区」への協力から、

リハビリ用ロボットの導入がスタート

神奈川県厚木市にある神奈川リハビリテーション病院(以下、神奈川リハ)に一歩足を踏み入れると、その明るく開放的な雰囲気に、新鮮な驚きを感じるかもしれない。まず目を奪われたのは廊下の床に配された目盛だ。

「昔ながらの病院では、ガムテープで目盛りを引いてあることも多いのですが、設計士の方から『いっそのこと床の模様にしてはどうか』と提案を受けたんです。歩行距離が一目で分かるので、モチベーションの向上にもつながります」。と案内してくれたのは再編整備室長で社会福祉士の前田智行氏。訓練室の部屋番号には応援の意味をこめた旗の形のサインをつけたと話す。たしかにこれならば、リハビリに通うのが楽しくなりそうだ。

社会や外の世界に出る社会参加をリハビリのゴールとしているため、歩行訓練などの理学療法、作業療法を行う訓練室はあえて広々とした作りに。理学療法、作業療法から言語訓練、体育訓練に加えて、入院中から職能リハビリテーションまでを行い、復職を目指す人に、より早期の社会復帰を促している。そんなリハビリテーションに特化した治療や研究を続けてきた神奈川リハがロボットによるリハビリテーション導入を決めた。

人口減少や超高齢社会の到来を始めとする課題の解決に、生活支援ロボットが有効であると考えた神奈川県。2013年に地域活性化を目的に「さがみロボット産業特区」を申請していた。

リハビリテーション系ロボットの評価依頼先として白羽の矢が立ったのがこれまで企業との協力で福祉機器の開発にも携わるなど豊富な実績を誇る神奈川リハだった。平成25年から実証実験の協力をスタート。

また、それまで神奈川リハでは処方が少なかった筋電義手について、導入・普及を推進したいという神奈川県知事・黒岩祐治氏の積極的な後押しを受けて、2017年に神奈川リハ内に「かながわリハビリロボットクリニック (KRRC)」が開設、ロボットの研究開発を行っている企業や大学研究室の試作品の評価、相談から、実際に患者が使用した場合の評価までトータルで受け持つ相談窓口となっている。

リハビリはハードながらも患者の満足度は高い。

普段意識しない体の動きにより得られる効果も

神奈川リハビリテーション病院 診療部長の横山修氏

KRRCで使われている代表的なリハビリテーションロボットは脊髄損傷等の患者を対象とした、歩行アシスト装置の「Rewalk」、パワードスーツの「HAL®」の2種類。まだあまり知られていないのだが、この補助ロボットを使ったリハビリは、誰でも指導できるという訳ではない。

「リハビリテーション用ロボットといっても、使い始めたらすぐに歩けるようになる万能な存在ではなく、特性を理解し、訓練して初めて身につくものです。また、特性を理解するという点においては利用者だけでなく、セラピスト側も同様で、事前に講習会を受講して、『Rewalk』と『HAL®』それぞれが定めるライセンスを取得しなければ患者にリバビリテーションを行うことがきません。

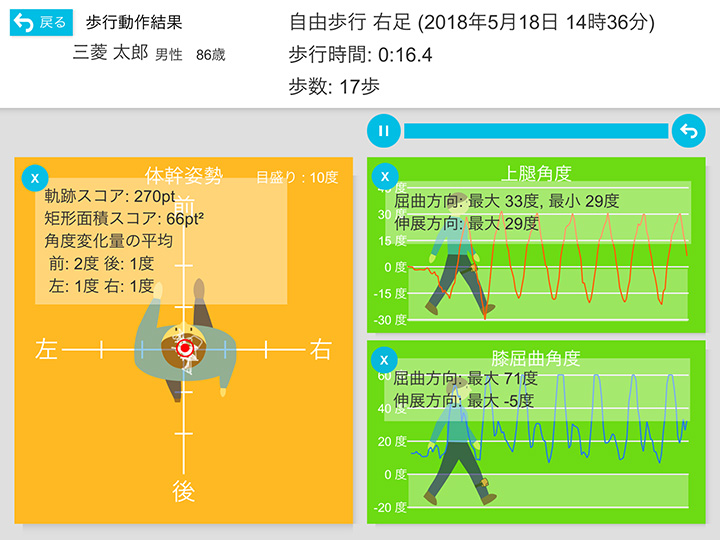

完全麻痺の患者さんは足の骨が脆くなっていることも多く、普段負荷がかかっていない足がロボットの力で立ち上がることで骨折する可能性もあることや転倒により骨折する危険性もあるので、とにかく安全面において万全を期すことが不可欠です。患者さんには事前に骨密度をはかって骨粗鬆症でないかを確認し、絶対転倒しないように、前方と後方に訓練士を2人つけてリハビリを開始します」(診療部長の横山修氏)

訓練は患者自身の体調に合わせて1日1時間ほど行う。屋内歩行が中心だが患者によっては屋外歩行も行う。時間だけを見た場合、かなりハードな印象を受けるが、補助ロボットを使うと、患者は楽しく歩くことができて、満足度も高いのだという。補助ロボの装着により普段意識しない体の動きが求められるため、最初はみな汗をびっしょりかきながら訓練を進めているそうだ。

脊髄損傷後、排便障害を抱えていた患者の場合、立って歩く動作により腸管の動きが活性化、排便の時間が短縮されるケースや、訓練によるカロリー消費で減量に成功するなど、副次的な効果が得られることも。

早期から取り組むことで、診断上は完全麻痺と言われていた患者に、筋肉の収縮が出始めた事例もこれまでにあったというほどだ。

「対麻痺の患者さんのリハビリは長下肢装具で固定して足を棒状にして立たせるという事もします。ロボットを使った歩行では股関節を屈曲進展させ、より通常の歩行に近くなるため神経が活性化されるのかもしれません」と横山氏は推測している。

筋電義手の公費申請は難関。

「片手があれば大丈夫」ではないことを伝えていきたい

また、先天性や労災などによる前腕欠損の患者には、親指、人差し指、中指の3本の指が動く、3指駆動型の筋電義手を処方している。2つのセンサーが前腕伸筋群と前腕屈筋群が生じる筋電位を感知し、義手を開閉する仕組みになっており、患者は病院内での訓練、調整を経たのちに、自宅や学校、職場などでも実際に利用して習熟を深めていく。障害者自立支援法の補装具費支給制度を利用して、公費の負担の申請を行うが、横山氏いわくこれが難関だとのこと。

「筋電義手そのものが高価ということに加えて、評価の大きなポイントとなる、『その人の実生活に本当に必要か』という部分がなかなか伝わりづらいのです。片手が使えない状態であっても、『もう片方は使えるのだから書いたり、食べたりはできるのではないか』と判断される場合があるからです。それを『できる』と言ってよいのだろうかというのは疑問に感じる部分です。片手と両手では見える世界が全然違うはずですから。

今は県が予算をつけてくれているので、貸出用筋電義手を複数台用意することができますが、その予算がなくなってしまったらシステムが崩壊してしまい、訓練を希望する人が来てくれても提供することができなくなってしまいます。永続的なバックアップを可能にするためにも、論文を出す、HPなどに情報を掲載する、メディアに出るなど、こちら側からのアピールをしていく必要性を感じています」(横山氏)

リハビリ用ロボットも筋電義手も開発を手掛ける企業は増えているが、認知されるようになったのはごく最近のこと、世の中に浸透していくにはまだ時間を要しそうだ。

通常の訓練であればセラピスト1人で済むところを2人がかりで行うため、人件費も考慮すると、コスト面でのハードルは高いが、「患者さんがやりたいことを実現する、夢を叶えること、こうしたいという想いをサポートすることがリハビリなのかもしれない」と横山氏はリハビリテーションの意義を話す。歩く、書く、食べるという動作だけではない、その先にリハビリテーションの本質があるのかもしれない。