「世界で一番、ボーダレスなメディア」をコンセプトに掲げるHERO Xの編集長・杉原行里(以下、杉原)が代表を務める株式会社RDS(以下、RDS)が、世界で一番ボーダレスなパーソナルモビリティ・WF01を発表した。オリジナリティ溢れる新しいモノ作りのカタチを世界に発信する株式会社RDSらしく、障がい者の使用を目的としただけではない、誰もが使用できる、よりパーソナルなモビリティとして開発した背景には、どんな未来を見ているのだろうか。開発者であり弊誌編集長の杉原がその全貌を語りつくす。

培った技術や知恵をボーダレスに共有する|WF01

WF01紹介サイト:http://rds-pr.com/wf01/

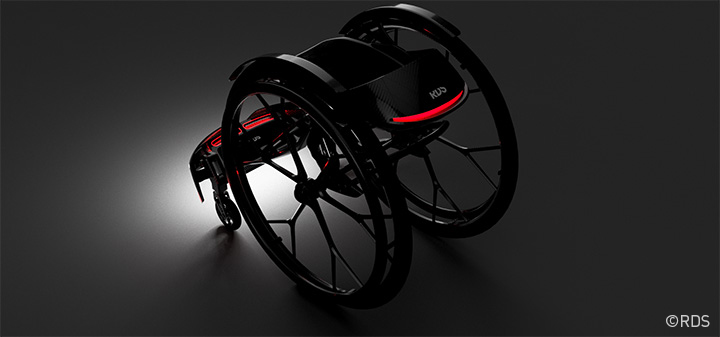

未来感のある洗練された革新的なデザインに、徹底追求されたドライバビリティを融合することで、「いつか乗ってみたい」「いつか遊んでみたいと」思える新たな選択肢として生まれた “WF01”。ではいったいどのような目的で開発に至ったのだろうか。

「私たちの会社がパラリンピックの種目である、チェアスキーや車いすレーサーに携わってきたことで培ってきた技術やノウハウを凝縮させ、どこかにアウトプットしていかなくてはいけないなとずっと感じていました」

例えばF1がそうであるように、そこで開発された最先端のテクノロジーは、私たちの知らぬ間に乗用車や街づくりのインフラなど身近なものに使われていることが多々ある。その発想からRDSがどこに落としこめるかと考えた時、モビリティとしての車いす開発に辿り着いたようだ。さらに、開発理由について杉原はこう話す。

「もうひとつの理由は、所有欲を満たすプロダクトって今のような世の中にこそ必要だなと長年思っていたんです。いつか乗ってみたい車があるのと同じような感覚で、いつか乗ってみたい車いすがあってもいいじゃないですか。乗り物として選択肢の余白を増やしていきたいという気持ちが、開発という行動へと繋がりました。

以前、車いすバスケットボール元日本代表の根木慎志さんとの対談(http://hero-x.jp/article/3747/)でも話題になりましたが、例えばカッコいい腕時計を身につけたいと思うように、自分をカッコよく見せる機能のついた車いすがあったら、乗ってみたくないですか? “WF01” の開発を進めるなかで、根木さんが僕らに提起したコンセプトは “靴がカッコよく見えること”。従来の車いすの選択肢にはあまり考えられなかったことです」

ほとんどの人は、固定観念にとらわれている。おそらくは、意見することにより、そこに責任が生じてくるからだろう。だからこそ、そういった風潮に風穴を開けるべく、RDSは長い時をかけ培った経験や技術を惜しみなく世の中に提供する覚悟を決めたのだ。これぞ、所有から共有へとシフトチェンジしている、いまの時代にふさわしい考えではなかろうか。

男心をくすぐる遊びのあるデザイン

“WF01” は、フットレストが光る仕様となっている。先日授賞式に参列した、タキシードに身を包む根木氏の足元は、もちろんフォーマルシューズ。“WF01” のライティングは、光沢のある革靴をよりカッコよく魅せてくれる。

スタイリッシュなフォルムや暗闇で浮かび上がるライトは、CGを世界で初めて多用した映画『TRON』を彷彿とさせる。従来の車いすとは明らかに一線を画すデザインのコンセプトはいかに?

「『カッコいい』って思う気持ちには、障がい者だからとか、健常者だからって関係ないんですよね。乗り手を選ばないというか。そのあたりの概念をボーダレスにすることによって境界線を曖昧にできれば、ものすごく面白い物が出来るのではないかと思っていました」

安全性や視認性はもちろんだが、この “光る” というところに、開発陣がこだわった、純粋なカッコよさの追求を感じることができる。

とはいうものの、スタイリッシュなデザインをキープしながら実用性を兼ねる、言い換えれば圧倒的な機能美を追求することで苦労した点は少なくないはず。

「それは “ルール” かもしれません。『これなんですか?』っていう質問もあったりするわけです。車いすはこうあるべきだという固定観念をある程度取り除かないと、カッコよさを追求するのはすごく難しくて。最初は否定的な意見はどうしても出てくると思うので、僕らの目標として、最初にこのマシンをみた時『これいくら?』という一声よりも、『超カッコいい!』『なにこれ!?』という会話がスタートすることを目指しました。

欠損を補うのではなく拡張していく視点で、『俺こんなの持ってるんだぜ』という所有欲が生まれてくることが、先ほども述べた選択肢の余白になるのではないかと思っています。

それと、実は私たちは “WF01” をミニ四駆的と呼んでいるんです(笑)。それは、フレームと言わる部分をミニマムに抑えることにより、様々なパーツを組み替えられるようにしているから。そうする事でこの車いすがパーソナライズされていき、使い手や、使い方によって、各パーツが組み替えられる楽しさも持ち合わせているんです」

開発者が楽しみながら作ることはモノ作りの基本かもしれないが、車いすを “ミニ四駆的”に考えたというのには驚きでしかない。さらにシートに関しては、5年以上の歳月をかけ培ってきたシーティング測定技術が凝縮されているという。車いすにとって、“座る” 行為とは、かなり重要な部分を占めているのだ。

美しい容姿から汲み取る、

作り手たちの想い

「こういうモビリティに大切なことって、実は軽さよりも、少しの力でより早く前に進むことが重要なんです。そこは我々も力を注いだところなので、かなり計算して作られています。また、ブレーキについても、タイヤ中心にある赤い部分を手で回転させることで、ハブブレーキが作動する仕組みになっています。」

最後に、“WF01” の登場により、世の中にどのような変化をもたらすことに期待しているかを聞いてみた。

「期待の部分はやはり、選択肢の一部になること。僕らのモビリティでそれが叶えば、これまでたくさんの人びとが培ってきた技術や、それぞれの観点を持ち寄って、車いすだけでなく未来も、共に創造していけるのではないかと考えています。新しい扉ですね、ワクワクしかありません(笑)」

まさにこの言葉が全てではないだろうか。なぜなら筆者の私自身この乗り物を初めて見た時に、ヘルメットを被り、プロテクターを装着し、もちろん氷上ではないが、Red Bullのクラッシュドアイスのような競技をこれでやってみたいと思ったからだ。

そう夢が膨らんだ時点で、このモビリティはボーダレスであることが証明されたと言ってもいいだろう。車いすという見方をすることなく、単純にスタイリッシュで、乗った自分を想像できる乗り物として自身が認識したのだから。

「プロダクトに対してデザインと情緒を付与しよう」 “WF01” の開発時に杉原が言い続けてきた言葉だという。感情を動かすモノづくりをしようという気概を、社内開発チームに強く感じて欲しい想いがあったからだと感じた。そして、RDSはこれからも新たな文化を創造し続けてくれることに期待する。

株式会社RDSオフィシャルページ

http://www.rds-design.jp/