WHO(世界保健機関)の推定によれば、下肢麻痺者は世界中で毎年 25~50万人程度増加しているという。しかしながら、補装具の商品化は各種許認可の取得が容易でなかったり、市場規模が必ずしも大きくたないため、小規模事業者の新規参入が難しいという側面がある。そこで、トヨタ・モビリティ基金では、革新的なイノベーションを推進するため、モビリティに関するシステムやデバイス開発のための支援プロジェクト『モビリティ・アンリミテッド・チャレンジ』を世界規模でスタートさせた。

優勝者の発表は、オリンピックイヤーとなる2020年の東京

豊かなモビリティ(移動可能性)社会の実現と、その格差解消に向けた活動をおこなっている一般財団法人 トヨタ・モビリティ基金(以後、TMF)*。2017年11月には、「下肢麻痺者の自立した生活の支援と、移動の自由に貢献する革新的な補装具に関するアイデア発掘と開発支援」を目的とした、『モビリティ・アンリミテッド・チャレンジ』をスタートさせている。これは、多彩なアイデアをもつ世界中のイノベーターと、ユーザーである下肢麻痺者とのコラボレーションを推進させながら、革新的なシステムを組み込んだパーソナル・モビリティ・デバイスの開発を支援するというもの。

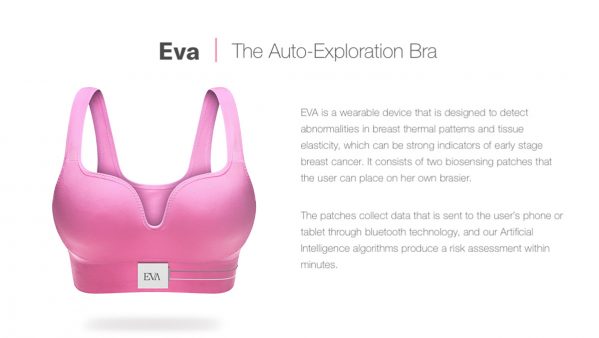

つまり、今までにない形状の補装具や、人工知能、コンピューターが自ら学習する機能、クラウドコンピューティングの活用、革新的なバッテリーが搭載された補装具など、これまでの常識にとらわれない自由な発想が求められる。クラウドソーシングを活用したプロジェクトとなっており、参加希望チームはWEBから応募(https://mobilityunlimited.org/)し、選考はコンテスト形式でおこなわれる。開発期間は約3年。その間に段階的な選考を2回おこなっていく。なお、審査員によって選出された5名のファイナリストには、アイデアを具現化させるプロトタイプ(試作品)制作に向けた50万ドルの支援。さらに、オリンピックが開催される2020年・夏の東京で発表される優勝者には、補装具の完成に向けた100万ドルの支援などが提供される。

プロジェクトの中心はあくまでも下肢麻痺者

すでに10件のディスカバリーアワード受賞者が誕生しているが、応募の最終締め切りは2018年8月15日。同プロジェクトのためにTMFが用意した開発支援資金は総額400万ドル(約4.5億円)。その他、各チームにはメンタリング(自発的、自立的な成長を促す手助け)もおこなっていくという。

同プロジェクトの中心にあるのは、あくまでもユーザーである下肢麻痺者の視点やニーズ。そのため、下肢麻痺者はソーシャルメディア上でハッシュタグ「#MyMobilityUnlimited」をつけ、日常生活で直面する不便やそれらの体験談、理想的な補装具のアイデアなどを投稿するだけで同企画に参加することができる。また、起業家や技術者にとっては、それらの貴重な意見が独創的なアイデアを生むきっかけとなる。

現在、『モビリティ・アンリミテッド・チャレンジ』のアンバサダーには、田口亜希(一般社団法人日本パラリンピアンズ協会理事、日本郵船株式会社)/オーガスト・デ・ロス・レイエス (ピンタレスト社、デザイン責任者)/プリーティ・スリニバサン(インド アスリート)/ロ-リー・A・クーパー(米国ピッツバーグ大学人間工学研究室ディレクター)/サンドラ・クマロ(南アフリカボート選手)/ソフィー・モーガン(英国TV司会者)/タチアナ・マクファデン氏(米国陸上選手)/インカ・ショニベア(ナイジェリア系イギリス人アーティスト)らが就任している。

*TMF(トヨタ・モビリティ基金)

2014年8月の設立の一般財団法人。設立以来、豊かなモビリティ社会の実現とモビリティ格差の解消に貢献することを目的に、タイやベトナム、インド、ブラジルでの交通手段の多様化や、日本の中山間地域における移動の不自由を解消するプロジェクトへの助成など、世界のモビリティ分野における課題に取り組んでいる。今後も、トヨタの技術・安全・環境に関する専門知識を活用しながら、大学や政府、NPOや調査研究機関等と連携し、都市部の交通課題の解消、パーソナル・モビリティ活用の拡大、次世代モビリティ開発に資する研究など取り組みを広げていく。

[TOP動画引用元:https://youtu.be/5bE-Qg9yHX0]