目次

その月ごとの特におすすめの記事をピックアップしてご紹介する「Monthly Selection」。今月は2017年12月に掲載された記事の中から、特におすすめの5本を紹介します。

すべては、たった一通のメールから始まった。

世界最軽量の松葉杖ができるまで

もしも、そのメールがなかったら、『HERO X』さえも存在していなかったかもしれない。この記事は、そんなお話です。今から6年ほど前、現HERO X編集長であり、RDS社の役員でもある杉原の元に届いた一通のメールに書かれていたのは「カーボンで松葉杖がつくれないか」という内容。そこから、いかにして世界最軽量の杖が作られ、GOOD DESIGN AWARD金賞を獲得するに至ったのか。当時の記憶を辿ります。

前人未到の2連覇から4年。

「豪速のナポレオン」が胸に秘めた覚悟と野望

【狩野亮:2018年冬季パラリンピック注目選手】

いよいよ数週間後に開幕を控えた平昌オリンピック・パラリンピック。さまざまな注目選手を特集してきた『HERO X』に、先月登場してくれたのが、3連覇に期待がかかるチェアスキーの狩野亮選手。誰も足を踏み入れたことのない領域の先を目指す、現在の心境は?大会直前の貴重なインタビューをたっぷりとお楽しみください。

ほぼタイムラグなしで、

話した言葉をテキスト化する『LiveTalk』

【富士通株式会社:2020東京を支える企業】

東京2020に向けて努力を続けているのは、選手だけではありません。公式スポンサーである富士通株式会社が開発を進めるのが、耳の不自由な人の「不便さの妥協」を解決するためのテクノロジーです。人が話した言葉を、ほぼタイムラグなしで正確にテキスト化する『Live Talk』で実現できる未来とは?。富士通本社に直接お伺いして、お話を聞いてきました。

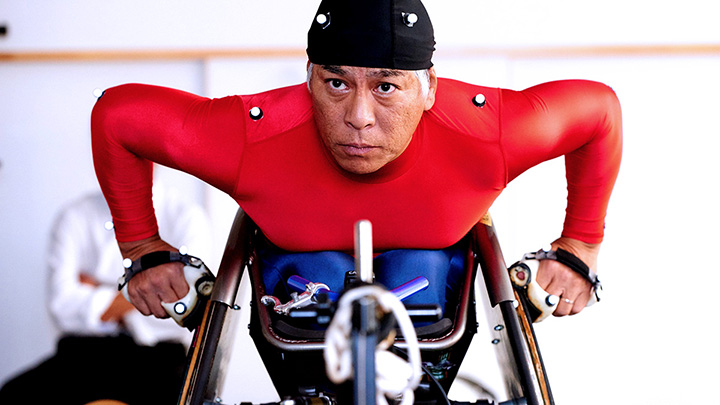

獲るぞ金メダル!

東京2020で戦うための究極のマシン開発に密着

伊藤智也×RDS社【究極のレースマシン開発】

東京2020パラリンピックに向けた一大プロジェクトがいよいよ始動。北京、ロンドンと車いす陸上でメダルを獲得してきた伊藤智也選手が、東京2020で使用するオリジナルマシンの開発に『HERO X』が密着します。11月からスタートした本プロジェクトの記事も、1月にはついにvol.5まで掲載。この機会にぜひ、これまでの軌跡をまとめ読みしてみてください。

生き残る芸人は、ただひとり!?

【車いすハーフマラソン 芸人白熱バトル】Vol.1

伊藤選手の闘いの裏で、もうひとつの熱い闘いがスタート。その名も、「車いすハーフマラソン 芸人白熱バトル」。パラリンピックで数々のメダルを獲得した伊藤選手をコーチに迎え、チャレンジ精神溢れる芸人たちが2018年10月の「第23回長良川ふれあいマラソン大会」の出場を目指して競い合う。さて、半年後のレースに出場できるのは誰か!?こちらの闘いからも目が離せません。