日本でベンチャー企業が躍進できない背景には、資金調達の難しさがあるといわれている。欧米に比べて一般の投資家が非上場企業に投資する機会が圧倒的に少ないことも、原因のひとつではないだろうか。そんななか、3年前にスタートしたFUNDINNO(ファンディーノ)は、日本初の株式投資型クラウドファンディングのプラットフォーマーとして、非上場企業の資金調達をサポートしている。株式市場に上場していない企業のプロジェクトをクラウドファンディング案件として開示し、ネットを通じて多くの人に少額ずつ出資してもらう仕組みだ。FUNDINNOを運営する株式会社日本クラウドキャピタルのパートナー・落合文也氏に、自らも中小企業を経営する編集長・杉原行里が話を聞く。

スタートアップ企業の「夢」を

個人が応援できる

杉原:まず、FUNDINNOは一体どのような会社でしょうか。

落合:一番簡単に言うと資金調達をお手伝いさせてもらっている会社で、その中でも株式投資型クラウドファンディングというのを、日本で最初にスタートさせた会社です。

杉原:それって、もっと簡単にいうとなんでしょう?

落合:非常にシンプルにいうと、「公募増資」という言葉になります。上場企業が新株を発行して増資を行う時と同じように、未上場企業が公募増資できる審査をしているのが、当社です。

杉原:株式投資型クラウドファンディングは、海外にもあるのですか。

落合:アメリカとイギリスがかなり先行していて、アメリカだと10年くらい前からあります。例えば、Uber EatsやAirbnbもこの方式で資金調達しています。Uber Eatsは、ドライバーも株を持っていて、まじめに運転していれば、会社の株も上がるという世界観を拡げました。

杉原:株式投資型クラウドファンディングを一般に公開して、多くの人たちから投資を受けるというのが大枠のビジネスモデルですか?

落合:そうですね。それが一番わかりやすい説明です。

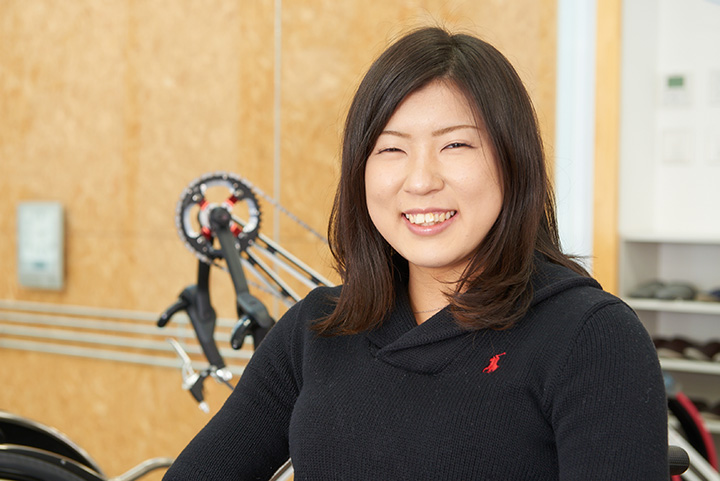

株式会社日本クラウドキャピタル・落合文也氏

杉原:まずは募集金額が数千万円単位とかなり高額ですが、これは何に基づいて設定されているんでしょうか?

落合:企業の事業計画に基づいて、向こう半年から一年間に必要な資金ということで、当社と投資先企業とで一緒に決めています。

杉原:例えば、株式の何%までをFUNDINNOで調達というのは決まっているということですね。

落合:まずは経営権をなくさないために、10%くらいを目安にしています。また、1人あたり1社に対して出資していい金額が1年間に50万円以下というルールがあります。これは、金商法で決まっていて、株式投資型クラウドファンディングであれば、日本国内どの会社も同じです。

杉原:10%前後で50万円だと、株式比率は1%にも満たないですよね。

落合:そうです。だから、請求権もない形です。

杉原:イグジットは、IPOかバイアウトか、どちらも選べるんですか?

落合:そうですね。

杉原:ここでひとつ疑問が出てきますよね。例えばエンジェル投資家みたいな存在は、ベンチャー企業がシードの段階で多額の出資をして、ラウンドが上がっていくごとに自分たちの持っている株の価値が上がっていくわけじゃないですか? でも、FUNDINNOは最大でも50万円しか出資できない。僕も含めてですが、読んでいる方の疑問は、その投資家の方たちが、何を目的に投資されているのかということだと思うのですが。

落合:もちろん、それぞれ違う思いがありますが、一番多いのは、会社の成長を楽しみにしたいという方ですね。

杉原:それは、『たまごっち』的なことですか? もしくはゲームの『サカつく(プロサッカークラブをつくろう)』ですか?

落合:イメージとしては、そんな感じです。だから、自分が応援しているチーム(会社)が、ビッグになっちゃったということを楽しみにしているんです。

杉原:それはすごくわかりますね。僕は「サカつく」などのシミュレーションゲームが大好きなのですが、いきなり鹿島アントラーズを任されるのではなくて、J3から育てたいんです。

落合:もちろん高い投資リターンも見返りですが、上限50万円ですし、平均出資額は約15万円です。会社によりけりですが、ミニマムはだいだい10万円くらいからですから、夢がないと、出資する意味がないんですね。

杉原:10万円からその企業に携われるということですね。もうIPOした会社はありますか?

落合:当社がスタートから3年目なので、まだないですね。ただ、すでに準備に入ったところが数社あります。売上の面でも、もう20億くらい達成している会社もあります。

杉原:それは素晴らしいですね。ずばり、FUNDINNOの中で調達金額の最高額を教えてください!

落合:人工内臓を製作しているKOTOBUKI Medicalという会社の8930万円です。これが一回の調達額の最高ですね。

杉原:約9000万円!これはどれくらいの期間で集めたんですか?

落合:3時間半くらいです。でも、本当に一番早い会社だと、例えば3分で5000万円とか。金額が小さくなりますが、達成の最短記録では1分57秒で1300万円くらいです。

杉原:約9000万円を調達したKOTOBUKI Medicalという会社は、資本金500万円。夢がありますよね。

埼玉県の工場が先端技術をスピンアウトさせて設立したKOTOBUKI Medical。動物用に開発していた人工臓器を、医師の手術トレーニング用にカスタマイズして開発。

落合:これ、結構大事なところで、今は1円から株式会社を作れますから、創業時の資本金平均金額は300万円といわれています。当然ですが、300万で事業をやるのと、1憶の資金が入ったところで事業をやるのと、事業の成功率を考えたら……。

杉原:圧倒的に1億のほうが成功率は上がりますよね。

落合:そうですよね。今、金商法のルール上で1億円未満になっていますが、イギリスなどでは上限がないので、5億円や8億円を調達している企業もあります。

杉原:そのあとクラウドファンディングにもできるわけですよね? そうすると、全体的な調達額では、がんばれば1.5倍くらいはいける。今、どれくらいのプロジェクトがあるんですか?

落合:成約したプロジェクトは98ですね。

杉原:その約100社に共通しているのは?

落合:そこはまだ正確に言えないのですが、投資家へのアンケートでは「スケール性」と「革新性」という答えが出ています。今後大きく成長するかということと、あとはこんなビジネスモデル見たことがないという革新性が好きな投資家さんは多いですね。「これがあったら世の中がよくなりそうだな」という案件が好かれる印象です。

杉原:課題が明確で、その解決方法を具体的に提示しているけれど、かつその先にスケールがあって、自分たちもその夢に一緒に参加できる。あやふやな言い方かもしれないけど、そういうのが成立する、と。

落合:結果論ですが、そうなりましたね。

投資家もHERO Xに注目!?

読者がつなげたFUNDINNOとの縁

落合:実は行里さんとの出会いのきっかけも、HERO Xの読者の方から杉原さんの所に出資してみたいという声掛けがあったからなんですよね。

杉原:HERO Xに興味を持っていただいている読者の方がFUNDINNOに問い合わせをしてくれたんですね。嬉しいです。僕、HERO XとFUNDINNOって親和性が高いと思っているんです。HERO Xは、課題を必ず抽出していて、かつ世界には課題解決をするテクノロジー、ハードウェア、ソフトウェア、サービスがあるという提案をしています。それは、FUNDINNOのビジネスモデルに近いし、一緒に何かできないかなと思っています。FUNDINNO自体で今後めざしている展開はありますか?

落合:大きな方向性では、エクイティファイナンス(新株発行による資金調達)の民主化ということを考えています。当社はもちろん、これがいいと思ってビジネスをやっていますが、株式投資型クラウドファンディングが正解というわけではありません。

杉原:ひとつの手段ですよね。

落合:その通りです。もともと創業の目的は、さっき言ったように、資本金300万円しかない企業に1億円の資金が入ったら、違う世の中が見える。だから、日本からそういうユニコーン企業を生み出そう、というものでした。でも、その時にわかったのが、この手段をそもそも知らない人が多いということでした。FUNDINNOを知らないのではなくて、エクイティファイナンスを知らないんです。飲食店を100万円で設立したけれど、パトロンから300万円をもらって出資比率が変になってしまって、解雇されたとか、そういうケースがすごく多い。だから、エクイティファイナンスをまず知ってもらいたい。その中でクラウドファンディングという手段があることを知ってほしいんです。去年の日本のエクイティファイナンスの規模が4400億円くらいですが、アメリカ、中国は、もう2年くらい前から10兆円規模なんです。

杉原:マズいですよね。勝負にならない。

落合:ということで、まず手段を知ってもらうというのが、課題解決です。

杉原:とくに日本ってファイナンス系の大手企業が投資したりするから、一般の人たちが投資をする機会が本当に少ない。その中でFUNDINNOは、FXとかじゃなくて、アーリーの段階でお金を入れられるというのがすごく面白い。みんなリスクの話はするけれど、企業を育てる話はあんまりしない。でも、今回のコロナ禍で大きく変化していて、多くの人たちが本当の意味で多様になってきたと思うので、FUNDINNOの存在というのが、より大きくなっていくんじゃないかと思います。楽しみですね。

落合:ありがとうございます。

杉原:今後、我々もよい関係が築ける気がします。

落合:FUNDINNOで資金調達した会社さんがHERO Xに取材していただいたことがあって、非常にうれしく思いました。あとは特集されている会社に、優れている会社がすごく多いと思います。いい企業をそこで見つけたいというのと、それ以外にも直接企業を応援する手段として、うまくHERO Xとコラボレーションしていきたいですね。

落合 文也(おちあい・ふみや)

株式会社日本クラウドキャピタル / パートナー・営業部 副部長

1986年生まれ。山形県尾花沢市出身、日本大学経済学部卒業。

2009年、業歴100年を超える老舗証券会社に入社、新人賞受賞。リーマンショック経済下、実働2年間で20億円の新規預かり資金を達成。

2012年、国内コンサルティング会社入社。経営コンサルティング業務にて、年間7,000万円のコンサルティングフィーを上げる。投資銀行業務(FA業務、M&A、IR、ベンチャー企業への投資助言業務)。人材紹介(ヘッドハンティング)、本業支援(経営・営業アドバイザリー、ビジネスマッチング)等。

2016年 日本クラウドキャピタルの立ち上げに参画。

2017年 同社へ転籍(営業企画グループ・GM)。日本で初の ECFキャピタリストとして創生期の実績を積み上げる。

2018年 営業部 副部長(営業部の立ち上げ、並びに組織化により役職変更)。

2020年6月末現在 国内実績の93%に当たる累計32億円・99社の調達を支援。

杉原:今後、応援してくれる人たちには、どんなところを見て欲しい?

杉原:今後、応援してくれる人たちには、どんなところを見て欲しい?