ビューティやヘルスケア用品におけるパーソナライゼーション化がめざましい。CES2020でもロレアルやP&Gなど業界大手が顧客一人ひとりに向けたサービスを発表したが、日本国内では機能性表示食品市場の拡大と合わせて、サプリメントのパーソナライズ化が進んでいる。そこでIoT技術を使ったオーダーメイドのサプリメントを抽出するサーバーサービスを始めた会社がある。『自分だけの特別な1杯』はどのようにしてできるのだろうのか。

利用者の身体の情報を取得し、

ミリグラム単位で最適な一杯を

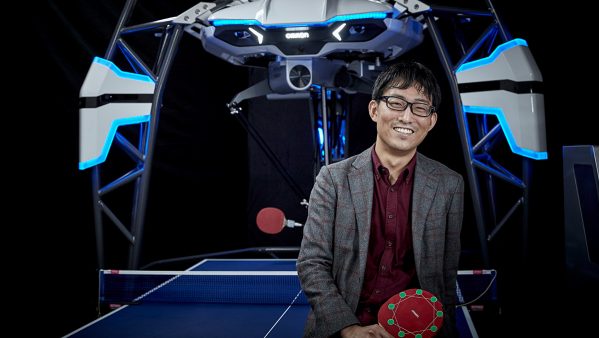

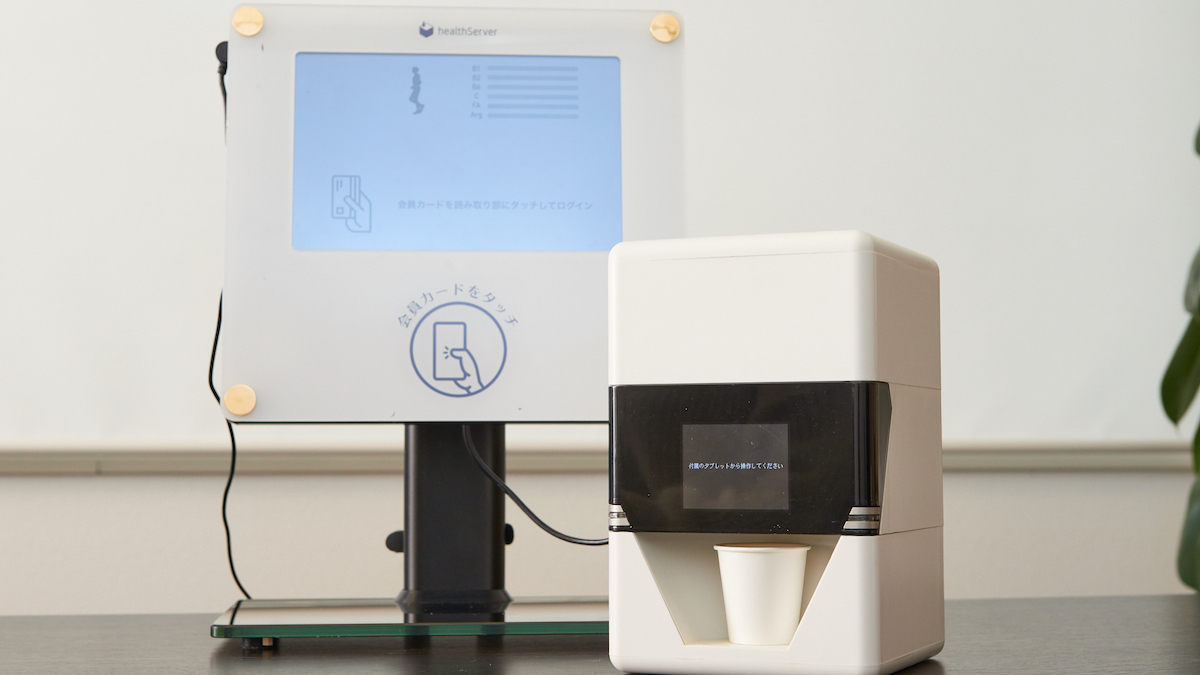

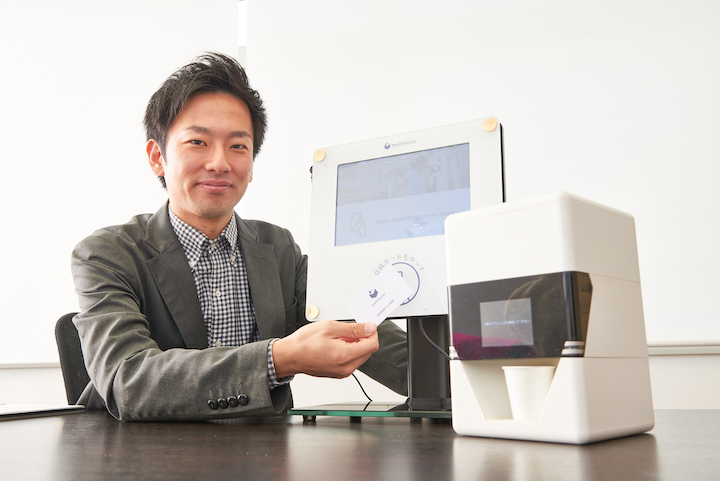

個人のデータに基づき、最適なサプリドリンクを提供するオーダーメイドサプリメントサーバーサービス「healthServer」をはじめたのは、東京都文京区に本社を置くドリコス株式会社。、本体に内蔵されいる生体センサーや連携した機器からその人の身体状態や特性などの情報を取得し、その場でオーダーメイドサプリメントを提供するサーバーの開発を成功させた。

healthServerフィットネス業界向けモデル

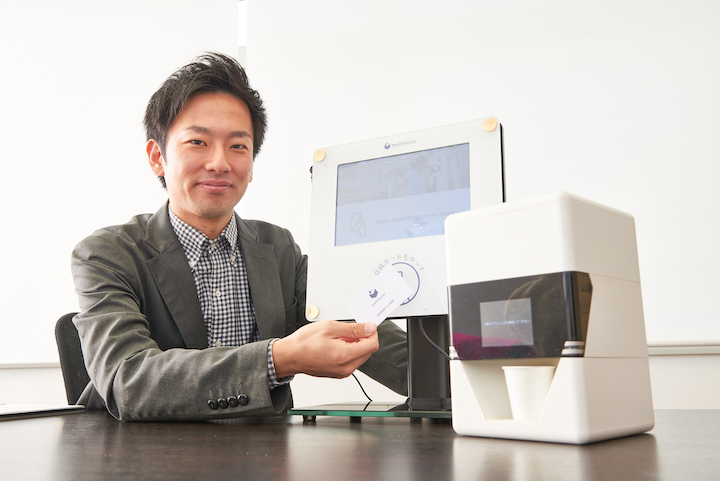

「healthServerならすべての人にその場でオーダーメイドサプリメントを提供することが可能」と話すドリコス株式会社・中川怜氏

利用方法はいたってシンプル。サーバーの両端に設置された生体センサーに両手の親指を約20秒間当てると脈拍から自律神経バランスを推定し、必要な栄養素が推算される。データを基に内蔵のカートリッジからビタミン、葉酸、アルギニンなどの粉末状のサプリメントがミリグラム単位で配合され、“今の自分に最適な一杯” として、その場で抽出されるというもの。

甘味料など添加物を限りなく省いたピュアな栄養素にこだわっているため、飲みにくさを感じた場合は水やジュース、ヨーグルトなどと混ぜて摂取することもできるという。必要な栄養素の推算については医学博士と管理栄養士に監修を依頼、独自のアルゴリズムを構築し、推算を可能にした。

現在ヘルスサーバーは、個人向け販売と法人販売の両方に販売をしている。個人向け販売は、百貨店や家電量販店を通して販売しており、法人販売はhealthServerに専用タブレット端末を連携したモデル(冒頭写真)をフィットネス業界をはじめとしたBtoBtoCのロケーションをメインターゲットして販売を行っている。

抽出されたサプリメント

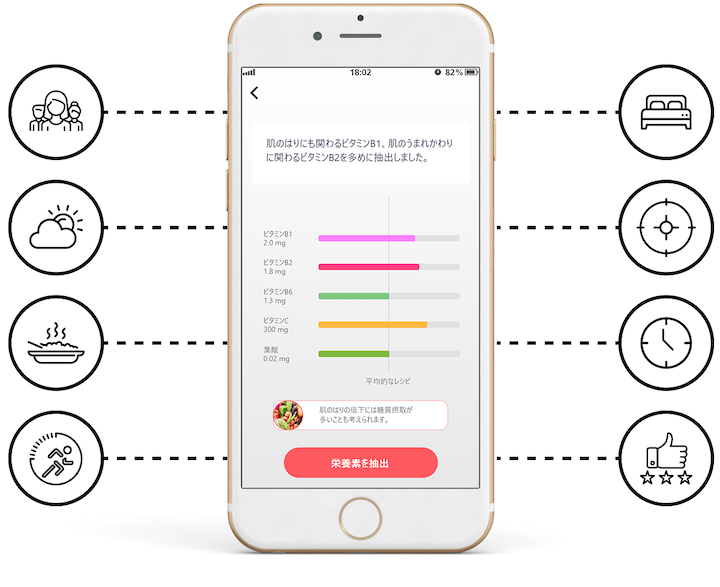

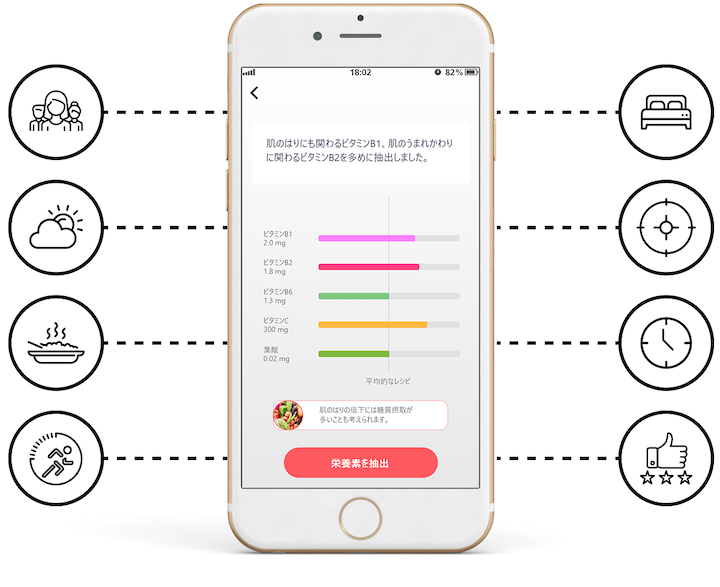

専用のスマートフォンアプリやタブレット端末との連動により、オーダーメイド性を更に追求することができると言う。生体センサーの脈拍の情報に加え、利用者の年齢、性別や身長・体重などの基本的な身体情報に加え、「ダイエット」「疲労回復」「美容」など、サーバーの利用目的やその日の天気などを連携することで、より精密にパーソナライズされたサプリメントを抽出してくれる。

アプリ画面

「ユーザーの取り組みに効果実感があるかを測るために、アプリ上では定期的にフィードバックをもらうための質問ダイヤログを表示します。効果を得られていないという回答があれば原因を考え、配合を変えていって効果実感を得られるまでチューニングし続けるんです。ユーザーの健康状態を測定するアプリやサービスはこれまでもありましたが、そこから一歩踏み込んだアクションや、お客様に寄り添う提案まで行えることが『healthServer』の独自性かつ強みですね」と中川氏。

また、ドリコス社はhealthServerとは別に、葉酸サプリ売上No.1(※)を達成してきた「BELTA」を手掛ける株式会社ビーボと協業して展開する新商品「fem server」の販売を開始する。「fem server」は、生理周期のホルモンバランスや生活習慣、悩みと同期した配合で、最適なサプリを専用本体から摂取できるサービスである。栄養素はヒアルロン酸、イソフラボン、コエンザイムQ10、コラーゲンなどの数多くの栄養素を展開、妊娠や出産、生理などホルモンバランスの影響で体調の変化が起こりがちな女性のケアを目指す。

(※)2018年4月 TPCマーケティングリサーチ株式会社調べ

女性のケアを目指す「fem server」

高齢者の健康支援にも意欲

また、フィットネス業界などに限らず今後は介護施設への導入も目指したいと話す。

「医師からの監修を受けるなかで、加齢により筋肉量が減少し、筋力や身体機能が低下している状態のサルコペニアや、身体の予備能力が低下し、健康障害を起こしやすくなるフレイルを未然に防ぐためには、アミノ酸をはじめとした栄養素を効率よく摂取することが重要なことも分かりました。高齢者一人ひとりに寄り添う、サプリメントの提供はかなり需要があると考えています」(中川氏)。だが、課題も残る。「なにぶん現在の『healthServer』はスマートフォンやタブレット端末との連携を前提にしているため、高齢者が手軽にに操作できるかと言えば難しい部分もあります。誰もが手軽に健康に近づくことができるようなアプローチの仕方はもう少し工夫したいところです」

サプリメント摂取の是非については、医療従事者の間でも統一の見解がなく、必要な栄養素は食事で摂取できるという意見もあれば、食事だけでは補えないから積極的にサプリも摂っていくべきという意見もある。新しい論文やエビデンスが次々に発表され、常識と思われていた考えが絶えず変わっていくなかで、ユーザーのレビューがサプリメントの市場を大きく動かす可能性もあるのはIoTならではの作用と言えるだろう。

化粧品などのパーソナライゼーションも進む今、『healthServer』の技術も今後サプリメントだけではなく新たな分野へ発展していくかもしれない。