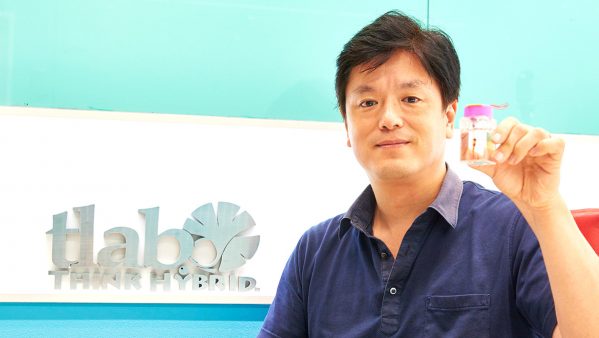

アメリカでいち早く脚光を浴びた個人向けの遺伝子解析。自分のルーツを知るためなど、ゲーム的な感覚で広まった感も強かった解析キット、だが、本来の目的は病気の予防への活用だろう。ダイエットや疾患予防の一助として再び注目がされるなか、日本初の個人向け大規模遺伝子解析サービスを作った高橋祥子氏。株式会社ジーンクエストを起業し、2018年4月から株式会社ユーグレナの執行役員としてバイオインフォマテクス事業も担当する高橋氏はアジアにおける遺伝子解析キットのパイオニアと言っても過言ではないだろう。そんな高橋氏が考える遺伝子解析の活用とは? 編集長・杉原行里が話を聞いた。

研究を社会に還元

ゲノム解析で起業のワケ

杉原:僕もすごく興味があって、遺伝子解析は僕もしていたのですが、活用方法など、いろいろとお聞きしてみたいと思って伺わせていただきました。日本ではまだ馴染の薄かったゲノム解析の一般化を手掛けられたということなのですが、なぜやろうと思われたのでしょうか。

高橋:私自身は元々、ゲノム、遺伝子解析の研究をしていました。東京大学の大学院で大規模な遺伝子解析を活用して、生活習慣病の予防について研究していました。研究、サイエンスの成果を社会に公表していくこと、それから、データが非常に重要なので、このデータを活用していくことを考えました。

杉原:研究成果を実社会に活用したいという気持ちは共感します。

高橋:それから、研究者として、生命科学の研究分野を発展させたいという想いもあって、サービス提供と研究を進めるという両輪を回していくため、起業という形をとりました。

杉原:高橋さんたちがおこなわれている遺伝子解析はパーソナライズ化されていて、そこが面白いなと感じていました。医療・福祉分野におけるパーソナライズ化は今後進むと僕も思っていて、僕たちが今やっている車いすもそうですが、その他の領域でも万人に良いものというよりも、一人ひとりにもっとフォーカスされたサービスや薬が今後はどんどん出てくる。実際、今、僕たちはある日常の行動からその人の疾患を初期段階で見つけることを研究機関の方と共にはじめているのですが、ここでもデータはとても重要になっています。ただ、この波への乗り方が日本はまだ遅い気がするのです。例えば、高橋さんのされているゲノム解析にしても、試す人はまだ少ないのではないかと。

高橋:日本が特別遅いかと言われると、そうでもないように思います。

杉原:そうですか。でも、アメリカは早いなという印象があります。

高橋:私としては、一部の人が早いだけではという印象です。ただ、個人向けの遺伝子解析キットで言うと、国によって規定が違うので、国によっての速度の違いは出てきているのだと思います。

杉原:日本はどうなんでしょうか?

高橋:個人向けの遺伝子検査サービスに関しては日本では現時点では規制する法律がないので、比較的進みは早いと思っています。

300以上の項目が分かる

「ユーグレナ・マイヘルス」

杉原:僕も「ユーグレナ ・マイヘルス」をやってみようと思っています。実は海外製のゲノム解析はやったことがあるのですが、「ユーグレナ ・マイヘルス」は具体的にはユーザーはどうやって解析データをもらえるようになるのでしょうか。

高橋:まず、注文していただくと自宅にキットが届きます。このキットを使って自分の唾液を採取、同意書など必要書類に記入していただき、箱に入れて返送していただくと解析しますというものです。

杉原:海外のものは、先祖は何系だとか、どんな病気になりやすい傾向があるなど、結果の紙切れがペロンと届いただけだったのですが、「ユーグレナ・マイヘルス」ではどのような形で結果が届くのですか?

高橋:まず、当社のサイトでマイページ登録をしていただきます。解析が終了するとメールが届くので、メールがきたらこのマイページを見ていただくと結果が確認できます。

杉原:どの程度まで自分の特徴が分かるようになるのでしょうか。

高橋:生活習慣病などの疾患リスク、体質に関わる情報など300項目以上の遺伝子情報を知ることができます。具体的には、がんや、2型糖尿病、アトピー性皮膚炎、骨粗しょう症など、多くの病気リスクのほか、アルコールに強いかどうか、痛みの感じやすさや、記憶力、乳糖耐性、骨密度などの遺伝的体質が分かります。

遺伝子と聞くと「確定論的に何でもわかる」と思われがちですが、病気の発症には遺伝的要因と環境要因の2つがあります。このサービスはあくまで遺伝要因のリスク傾向をお伝えするもので、環境要因については皆さんが食事や運動などの生活習慣を変えることで改善できます。自分がかかりやすい病気を知ることで、予防のために何ができるかを知るために役立てていただきたいと思っています。

杉原:かなりいろいろなことが分かるんですね。データはきたものの、出たリスクに対してどう注意したらいいのかが分からない。例えば、僕の場合は食道がんのリスクが高いと出ていたのですが、だからどうしたらいいんだろう?と。

高橋:そうですね。私も食道がんのリスクが高かったのですが、食道がんの場合、アルコールによる食道がんリスクが高いという結果が出ました。アルコールを分解する力が弱いのだと思います。それからはお酒の席には出ますが、摂る量を抑えるようになりました。お酒に強い人と同じ量を飲むと、本当に危ないのだと分かりました。それから、結石のリスクも高かったので、シュウ酸が多く含まれる生のホウレン草を食べないようにするとか、緑茶ではなくほうじ茶を飲むとか、将来のために生活習慣を変えて気をつけるようになりました。健康を維持するため、自分の体質を知るのはとても有用だと思っています。

自分がかかりやすい病気に対してどのように生活習慣を変えた方がよいかのアプローチを解析結果に表示していますので、ぜひご活用ください。

未来の自分を健康にする 『ユーグレナ・マイヘルス 遺伝子解析サービス』

https://myhealth.euglena.jp/

杉原:こうして活用の仕方を伺えると、やってよかったなとなりますね。

高橋:欧米系の人はお酒に強い人が多くて、東アジア系は弱いという人種による傾向の差も分かってきています。

杉原:面白いですね~。これ、子どもにはできないんですか?

高橋:サービスの対象は18歳以上となります。また、技術的にはできるのですが、やはり、ゲノム解析を行うメリット、デメリットを知った上でお試しいただきたいと思っています。個人のゲノム情報が明らかになることで、そんなことがないように願いたいですが、社会的差別につながり得るというリスクもあるかもしれませんし、この病気になりやすいと知った場合の精神的なリスクも考えられます。これは、現時点で一般に遺伝子の知識が伝わっていないことも要因と考えられ、本人が理解し、同意した上で解析を受けることで大部分は回避できるとは思うのですが、そうなると、子どもの場合は難しいのではないかと思っています。

杉原:なるほど。

高橋:ゲノム情報を今後どう扱うかはようやく議論が始まったところです。データの活用にあたっては、倫理的基盤の形成をしていく必要はあります。

高橋祥子 (たかはし・しょうこ)

株式会社ジーンクエスト 代表取締役

株式会社ユーグレナ 執行役員バイオインフォマテクス事業担当

1988年生まれ。京都大学農学部卒業。2013年6月、東京大学大学院農学生命科学研究科博士課程在籍中に株式会社ジーンクエストを起業。2015年3月博士課程修了、博士号取得。個人向けに疾患リスクや体質などに関する遺伝子情報を伝えるゲノム解析サービスを行う。2018年4月 株式会社 ユーグレナ 執行役員バイオインフォマテクス事業担当に就任。

経済産業省「第2回日本ベンチャー大賞」経済産業大臣賞(女性起業家賞)受賞。第10回「日本バイオベンチャー大賞」日本ベンチャー学会賞受賞。世界経済フォーラム「ヤング・グローバル・リーダーズ2018」に選出。