目次

F1チーム「レッドブル・トロロッソ・ホンダ」とスポンサー契約を結ぶなど、モータースポーツ・ロボットなどの先行開発や医療福祉機器まで、自社ファクトリーで先進のものづくりをおこなっているRDSの記者発表会が2019年9月18日におこなわれた。当日はあいにくの雨模様だったが、会場には60名近くのマスコミや関係者が駆けつけた。事前に配布された資料には、最新車いすレーサー『WF01TR』、シーティングポジションの最適化を測るシミュレーター『SS01』、進化を遂げた通信対戦型VRレーサー『CYBER WHEEL X』のお披露目とある。それらはどんなプロダクトなのか? 記者発表の模様とともにお伝えしていく。

かっこいい、かわいいといった

素直な感情を大切にしている

発表会のスタートと共に場内は暗転。期待感がいっきに高まるなか、未来的な光を放つモビリティ(車いす)『WF-01』に乗った、RDS代表取締役社長であり弊誌編集長の杉原行里が登場した。

「RDSは、かっこいい、かわいい、素敵だなと思うような、人間が普遍的に持つ感情を大切にしている企業です。また、日本では2025年に65歳以上の方々が人口の30%に達します。そんな時代が来る頃には、車いすのことをモビリティと呼んでいるかもしれない」と杉原は語り始めた。

そして、「今回紹介するプロジェクトは、1.身体データを可視化することで可能になるパーソナライズの量産化。2.デザインやテクノロジーによって付与される新たな価値観と選択肢。そのふたつが大きなポイントになる」と話し、一本の動画が流された。

最新の車いすレーサーでトラックを疾走する、車いす陸上アスリートの伊藤智也選手の映像。彼は2008年の北京パラリンピックの車いす競技で金メダルを2個、続くロンドンパラリンピックでも銀メダルを3個獲得したレジェンド。2012年に引退したが、RDSの車いすレーサー参入をサポートすべく、2017年より開発ドライバーに就任。当初は開発をサポートするために呼ばれたが、同プロジェクトを機に現役復帰を決意。2020年には58歳を迎えるが、大会でのメダル獲得をRDSと共に目指すことになった。

会場では、伊藤選手の応援ソング『ノンフィクション』を歌うHoney L Daysのライブもおこなわれた。 2020を目指す、最新の車いすレーサー『WF01TR』

伊藤選手が壇上にあがり、車いすレーサー『WF01TR』を前に開発秘話が明かされた。ことの発端は、2016年にスイスで伊藤選手と杉原が出会うことから始まったという。すぐに意気投合して開発がスタートするものの、当初は喧々諤々の状態だったとか。

「意見が合うことのほうが少なかったよね。俺は感覚で言ってるのに、エンジニアはすべてを数値化して話してくる。反論したいけど、そこには逆らえないし…(笑)」と伊藤選手。

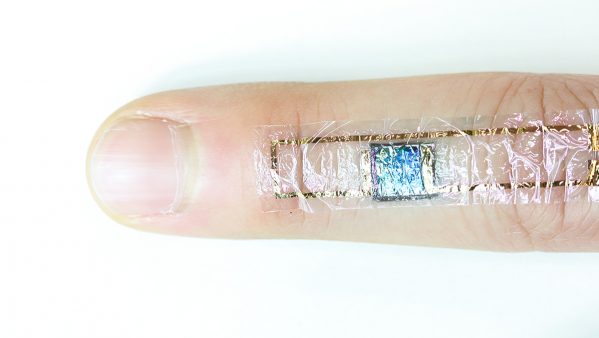

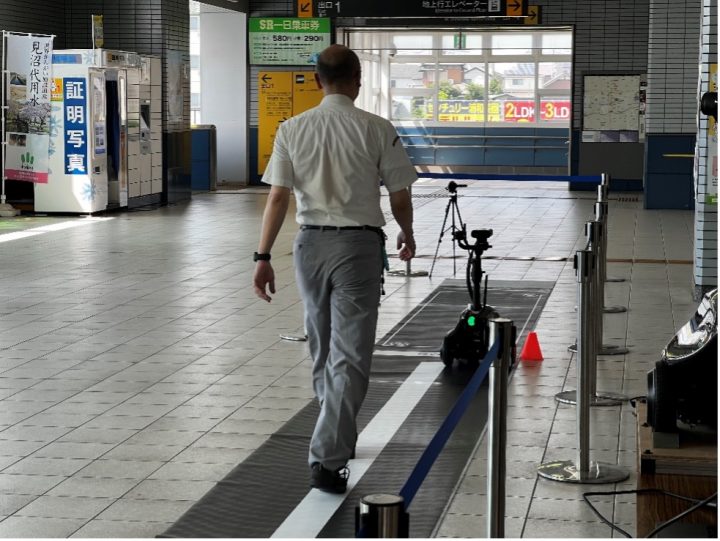

「アスリートと対等な立ち位置で開発を進めるためには、共通のコミュニケーションツールが必要だったんです。そのために、モーションキャプチャーやハイスピードカメラ、フォースプレートなどを使って伊藤選手の体を隅々まで解析していきました。伊藤さんが語る、“硬い” や “痛い” といった抽象的な表現を、すべて数値化して可視化していったんです」と杉原。

「アスリートと対等な立ち位置で開発を進めるためには、共通のコミュニケーションツールが必要だったんです。そのために、モーションキャプチャーやハイスピードカメラ、フォースプレートなどを使って伊藤選手の体を隅々まで解析していきました。伊藤さんが語る、“硬い” や “痛い” といった抽象的な表現を、すべて数値化して可視化していったんです」と杉原。

そんな車いすレーサー『WF01TR』の開発をキッカケに、シーティングポジションの重要性にたどり着いた。座る位置や重心により、発揮できるパフォーマンスは大きく変化するのだ。それがわかるまでに、すでに2年の月日が経っていたという。

「先月、びっくるするほどのタイムが出たんです。しかも、通常は400mを全力疾走すると息も絶え絶え、なのに、そのときはゴール直後にスタッフと喋ることもできた。というのも、自分の感覚としては全然漕いでいなかったから。そんな風に、走りと感覚があまりにも一致しないから、軽く落ち込んだほどなんです。いまは、このマシーンをいかに早く走らせられるかだけを考えています。そして、最終的には皆さんが想像している通りの結果を出したい」と、伊藤選手は力強く語った。

「先月、びっくるするほどのタイムが出たんです。しかも、通常は400mを全力疾走すると息も絶え絶え、なのに、そのときはゴール直後にスタッフと喋ることもできた。というのも、自分の感覚としては全然漕いでいなかったから。そんな風に、走りと感覚があまりにも一致しないから、軽く落ち込んだほどなんです。いまは、このマシーンをいかに早く走らせられるかだけを考えています。そして、最終的には皆さんが想像している通りの結果を出したい」と、伊藤選手は力強く語った。

ロボット技術を詰め込んだ、

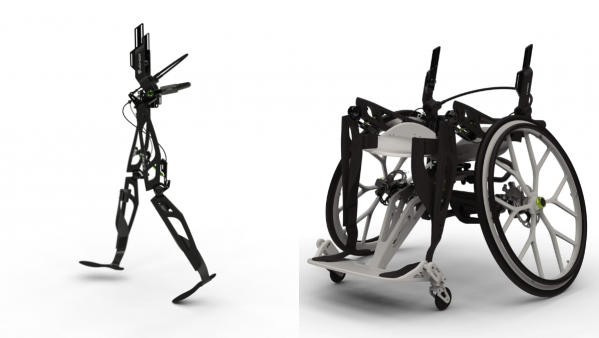

車いすの最適化を測るシミュレーター『SS01』

伊藤選手との共同開発により判明したシーティングポジションの重要性は、感覚の数値化・可視化が生み出したもの。しかし、車いすレーサー『WF01TR』の開発に2年かかったことを考えると、多くの人にその方法論を転用することは難しかった。だが、RDSの基本精神は、最新の技術をいかに一般の生活に落とし込むかということ。そこで生まれたのが、競技用車いすや車いすにおけるシーティングポジションの最適解を探すシミュレーター『SS01』だ。

ここで『SS01』を共同開発した、千葉工業大学未来ロボットセンター(fuRo)の清水正晴氏が登壇。fuRoはこれまでにさまざまなロボットを開発しており、業界トップクラスの技術とアイデアを有していることで知られる。

「このシミュレーターは、背もたれや座面、ホイールのチャンバー角などが可変していきます。また、座面の下には触覚センサーがあってお尻の形も計測される。ありとあらゆる変数を手に入れることで計測し、解析し、最適なシーティングポジションを見つけていくものです」と杉原。

「『SS01』を開発するにあたっては、ロボットの技術が3つ投入されています。ひとつは、モーター制御による姿勢変更。このマシーンには15箇所の可動部分があり、ロボットで例えると15の関節を持ったものといえます。二つ目は計測技術。トルク制御の技術を使い、重心の位置、車輪のスピード、そこにどれくらいの力が加わっているのかなどを計測しています。最後にホイール負荷制御。こちらもモーターによってホイールの負荷を動的に制御しています。それらを駆使することで、リアルタイムにダイナミックな計測ができる。我々からすると、『SS01』はまさにロボットです」と清水氏。

「『SS01』を開発するにあたっては、ロボットの技術が3つ投入されています。ひとつは、モーター制御による姿勢変更。このマシーンには15箇所の可動部分があり、ロボットで例えると15の関節を持ったものといえます。二つ目は計測技術。トルク制御の技術を使い、重心の位置、車輪のスピード、そこにどれくらいの力が加わっているのかなどを計測しています。最後にホイール負荷制御。こちらもモーターによってホイールの負荷を動的に制御しています。それらを駆使することで、リアルタイムにダイナミックな計測ができる。我々からすると、『SS01』はまさにロボットです」と清水氏。

今後は、倫理承認を得たのち、国立障害者リハビリテーションセンター研究所と共に車いすユーザーのパーソナルデータを計測&解析をおこなうプロジェクトがスタート。ここで多くのデータを取得し、アルゴリズム解析を進めていくという。

また、車椅子ユーザーに限らず、シッティングスポーツやオフィスワーカーなどのプロダクト開発も行なっていく予定だという。

進化した通信対戦型VRレーサー

『CYBER WHEEL X』

最後にエンターテイメントに通じるプロジェクトが発表された。それが、通信対戦型VRレーサー『CYBER WHEEL X』だ。

「車イスを “自分ごと化” するのは難しいかもしれない。そこを想起させるためには、単純に楽しい、童心に返ってやってみたいと思えるものではないといけないと思うのです」と語った杉原。

壇上にあがったのは、共同開発者であるワントゥーテンの澤邊芳明氏。なお、『CYBER WHEEL』のVer.1は同社が2017年に発表したものであり、これまでに1万人以上が体験するなど大きな成果を上げてきたVRレーサー。車いす部分も含め、すべてをよりリアルに進化させ、対戦までも可能にしたのが今回のモデルとなる。

「リアルという意味では、新宿・渋谷・東京駅・お台場レインボーブリッジで車を走らせデータを計測。仮想空間に本物の街を再現しています。高低差もついており、上り坂になればハンドルが重くなり、下りになれば軽くなる。そのためのトルクチェンジャーは、fuRoさんの協力のもと導入しています」と澤邊氏。

「リアルという意味では、新宿・渋谷・東京駅・お台場レインボーブリッジで車を走らせデータを計測。仮想空間に本物の街を再現しています。高低差もついており、上り坂になればハンドルが重くなり、下りになれば軽くなる。そのためのトルクチェンジャーは、fuRoさんの協力のもと導入しています」と澤邊氏。

「これはゲーム機のようなハードウェアなので、コンテンツは自由自在」という杉原。

「今後は、ウィルチェアーラグビーや車いすバスケなどにも転用できる。腕を使うルームランナーだと思えば、パラスポーツにとどまらない展開も可能です。2020年を大きなきっかけとして、見るスポーツとやるスポーツの距離を縮めていきたい」と澤邊氏は語った。

最高峰のテクノロジーは生活の向上のためにある

「F1でもなんでも、最高峰のテクノロジーで培われたものが生活に落とし込まれ、QOLの向上に役立ってきました。私たちは、車いすレーサー『WF01TR』で培った技術を、どのように皆さんの生活に落とし込んでいくかを課題にしています。金メダルだけが目的ではないんです。さらには、多くの方が “自分ごと化” できるよう、『SS01』のようなパーソナライズの量産化を今後も進めていきます」と杉原が語り、発表会は終了となった。

「F1でもなんでも、最高峰のテクノロジーで培われたものが生活に落とし込まれ、QOLの向上に役立ってきました。私たちは、車いすレーサー『WF01TR』で培った技術を、どのように皆さんの生活に落とし込んでいくかを課題にしています。金メダルだけが目的ではないんです。さらには、多くの方が “自分ごと化” できるよう、『SS01』のようなパーソナライズの量産化を今後も進めていきます」と杉原が語り、発表会は終了となった。