意外に思えるかもしれないが、医療現場はIT化が遅れている。そこに参入した「Join」をはじめとするスマホアプリは、医療関係者間のコミュニケーション、ひいては働き方に革命をもたらした。アプリを開発した株式会社アルムの坂野哲平代表取締役に、その開発経緯や、アプリによって目指す社会についてお話を伺った。

IT の力で緊急事態の迅速な対応を可能に

日本人の寿命は年々長くなっている。その一方で、健康寿命はそう長くなってはおらず、晩年は多くの人が長い間寝たきりになったり、認知症で苦しんだりする。しかし、国の医療費にも限りがある。高齢化が進むにつれ患者へ満足度の高いケアが求められる一方で、病院や専門医を次々と増やしていくには到底お金が足りないのだ。しかし、IT なら少額の投資で大きな効果を生み出せる。そう考えて、株式会社アルムでは「Join」の開発に踏み切った。

なぜ、IT が医療に革命をもたらすことができるのか。それは、健康寿命を短くする原因のひとつである脳の疾患が、時間との戦いだからである。

アルムの代表取締役を務める坂野哲平さんはこう語る。

「脳卒中で搬送された患者の半数以上が、死亡もしくは介護が必要な状態になります。また、社会復帰した患者も、その後再発や脳血管障害の影響で脳血管性認知症の発症リスクが高まると言われています。患者が死亡するのか、要介護者になるのか。それを左右するのはひとえに倒れてから治療するまでの時間にかかっています。脳卒中になってから1分放置すれば脳細胞は約190万個も死んで、時間の経過とともに死亡率がどんどん上がっていきます。ですから、一刻も早く搬送され、専門知識を持った医師に迅速に診断を下してもらい、すぐに適切な処置を受けなければいけません。それを可能にするのが IT と通信だと考えています」(坂野さん)

アルムでは「Join」の他にも医療・ヘルスケア関連のアプリを開発し、医療業界の IT化を推進している。

しかし、坂野さんは、もともとは医療畑の人間ではない。大学でプログラミングを学んだ後、デジタルコンテンツ配信システムの会社を立ち上げた。しかし、その事業を売却し、ヘルスケア事業に転向することにしたのだ。なぜ、医療系の分野を手掛けているのか。それは、長男を希少疾患のために亡くした経験がきっかけだった。

「家族の容体が悪くなり、夜間に救急で運ばれたとき、たまたま当直している医師の経験がその分野の専門家とは限りません。そんなとき、患者の家族としては『この医師に家族の命を預けてもいいのか』と思ってしまうんです。とはいえ、夜間診療のリソースが限られてしまうのは仕方がないのもわかります。昼間と同じような体制は無理だとしても、専門医とうまく連携できれば、夜間診療であってもある一定の水準を保つことはできるのではないかと考えたのです」(坂野さん)

専門医を育てるには時間も労力もかかるから、技量にばらつきがあるのは仕方がない。しかし、経験の少ない医師であっても、その場にいない経験豊富な医師にすぐに連絡を取って指示を仰げたら、患者は適切な治療を受けられるというわけだ。

その一方で、IT化の遅れている医療現場では、その場にいない医師と連絡を取る手段は長らく PHS だった。電話がつながるまでに時間がかかるうえ、電話を受けた医師も口頭で説明を受けるため、検査画像を見ずに判断をしなければいけない。

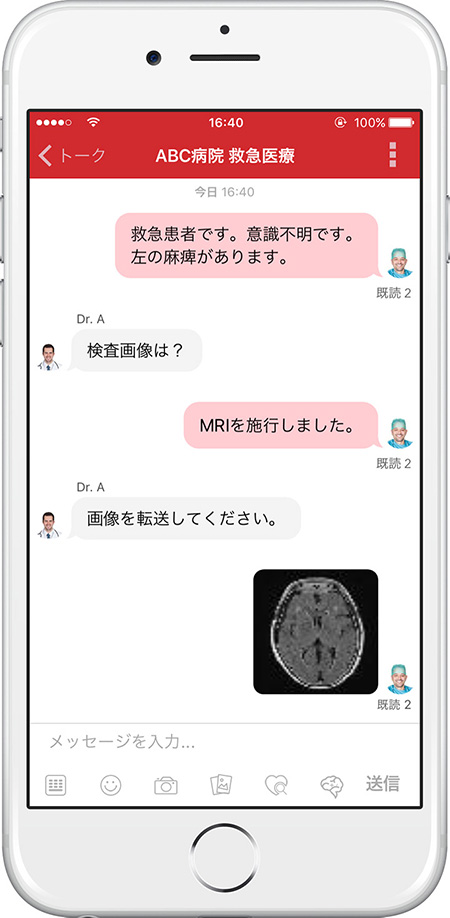

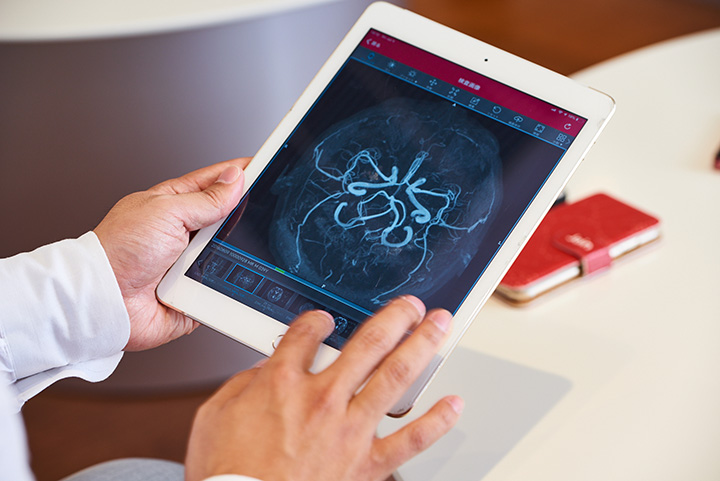

そこで、医療アプリの「Join」の出番である。このアプリは、既存のメッセンジャーアプリとよく似た画面で医療チームのグループトークができる。さらに、医用画像も共有できるのが、Join ならではの機能だ。診察を担当した医師が院内から患者の検査画像を送信し、グループトーク画面で共有することで、ほかの医師の診断を仰ぐことができるのだ。このとき、院内の検査機器で撮影された画像からは名前や生年月日などの個人情報が削除された形でアプリ画面に表示される。

画像提供:株式会社アルム

また、Join には病院外の医師ともグループを作って情報共有できる機能もある。たとえばクリニックでは手に負えない患者を専門的な病院に搬送する際に、搬送先の病院にあらかじめ患者の情報を送っておけば、搬送先の病院側は患者が病院につくまでの間に治療の準備ができる。だから、到着後すみやかに治療を開始することができるというわけだ。とはいえ、新たな技術を入れるにはどの現場でも反発が起きがちである。実際に現場に導入するときは、どのようなところに注意したのだろうか。

「新しいツールというのは、『いいものを作りました。使ってください』では現場には浸透しません。ですから、Join は普段使い慣れている既存のメッセンジャーアプリと同じ操作感で使用できるようにしました」(坂野さん)

Join が開発された当初は、医療アプリへの社会ニーズがあまり認識されていなかった。しかし今では十分に認識され、2016年には医療アプリとしては日本で初めて、医療機器として保険適用を受けることになったのだ。また、国内だけでなく、海外でも医療機器として登録され、米国をはじめとする11か国で使われるようにもなっている。

「Join をはじめとする医療アプリは、決して技術的には難しいことをしていません。シンプルな機能を組み合わせて、ほかの業界で当たり前のようにやっていることを、医療関係者のニーズを聞きながら医療業界に持ってきただけです」(坂野さん)

患者の搬送から退院後の生活までを

複数のアプリで支える

ちなみに、アルムで出しているアプリは、一般ユーザー用の「MySOS」や、訪問介護・看護業界向けの「Kaigo」「Kango」などもある。MySOSは、普段の生活で困った際に救急ガイドが閲覧でき、倒れている人を見つけたときに周辺の人に救援依頼を出したりすることができる。また、健康診断の結果をあらかじめ登録する機能もあるため、いざ救急搬送されたときに患者や血縁者の既往歴、飲んでいる薬などの情報がすぐにわかり、診断や応急処置のめどがつきやすい。

「Kaigo」や「Kango」は介護員や看護師の業務管理ツールである。つまり、患者が退院した後のケアを行う人々に役立つアプリだ。これらのアプリ開発も、「Join」とほぼ同時進行だった。患者が倒れてから救急車で運ばれ、治療を受け、退院後の生活までを一貫して IT で情報共有を行おうというのが、一連の目的となっている。さて、これらの医療アプリが今後目指すところはどうなのだろうか。

「大きく3つの目標があります。ひとつめは、IT の技術で臨床上の効果を出す。つまり、病気で亡くなる人を減らしたり、予後をよくするようにしたいということです。ふたつめは、少ない投資で経営上の効果を出したいという『医療費の最適化』です。そして3つめの目標は、病院と患者さん、行政の保険制度、そして保険会社などがうまく連携して、どこにとっても利益が出るようにする『ビジネス構造の最適化』です」(坂野さん)

現在では、患者のデータも集まってきたため、それを活用することも考えているという。

「たとえば、脳卒中から認知症になった患者さんの画像データを集めて、画像診断ができるようにしていきたいですね。認知症はてんかんと症状が似ていて見分けが難しいため、てんかん患者が認知症と診断されていたり、認知症とてんかんを併発しているケースもあります。そこで、脳波センサーを使っててんかんと認知症の診断をより早く確実に判別できる仕組みも作りたいですね。」(坂野さん)

ITの力で医療業界にさらなる革命が起こるのか。アルムの動向から目が離せない。

※Join、MySOS、Kaigo、Kangoは、株式会社アルムの商標または登録商標です。