東京2020で新たに正式種目となったスケートボード(フリースタイル パーク&ストリート)、BMX(フリースタイル パーク)。これにより、日本におけるエクストリームスポーツの社会的な認知度やプレイヤーの意識が大きく変わると関係者は期待を膨らませます。そこでインラインスケート種目において、「X GAMES」はじめ世界大会で輝かしい成績をあげる奇跡の兄弟“安床ブラザーズ”を育て、自身も日本のローラー/ インラインスケートの第一人者である安床由紀夫さんに、日本のエクストリームスポーツの未来についてお聞きしました。

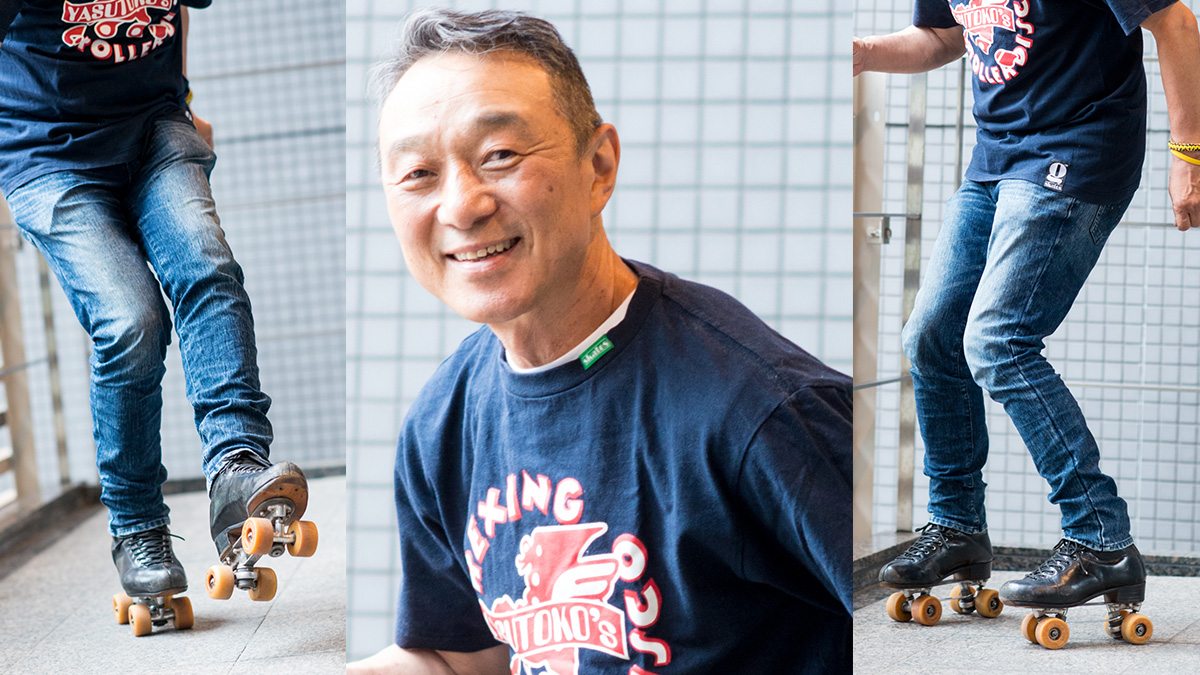

由紀夫さんは現在、兵庫県神戸市所在の「“g“skates」 というスケートパークの運営をメインに行うグッドスケート株式会社の代表取締役社長であり、東京へは月に一度、ローラーディスコの練習会に来ています。大好きなローラースケートを仕事にし、息子さん二人を世界トップレベルのインラインスケーターとして育て上げ、ご自身もローラーディスコの活動を続けている….夢のような人生を歩まれている由紀夫さんですが、もちろんその功績は、今までの努力や行動力があってこそです。

由紀夫さんがローラースケートを選んだのは、「プロとしてやっていくのに、チーム制の競技では、いくら自分が頑張っても周りの意識が低ければレベルアップできない。ひとりでもプロとしてやっていけるものはないか」と模索した結果。

当時大阪府豊中市にオープンしたスケートリンク「アメリカンローラー81」で滑っていたところ、オーナーにスカウトされて契約し、プロのスケーターとして所属します。その後日本で公開されたローラースケート映画に影響を受け、アメリカ・ベニスビーチを目指して単身で渡米。現地で「一番スケートが上手い」と見定めたウィンフレッドという黒人男性のそばで、見様見真似でローラーディスコの練習をはじめます。

そこから約10年間、日本とアメリカを行き来しながら独学でローラーディスコを学び、日本で展開。由紀夫さんがまず、日本でローラーディスコを普及するために試みたのは、ミュージカルです。役者がローラースケートを履いて演じる「スターライトエクスプレス」からヒントを得てオリジナルのミュージカルを制作し、ローラーディスコを地元、大阪の舞台に登場させました。さらに、より立体的な演出にしたいと思い、手作りでハーフパイプを作成。そこを当時幼かった息子の栄人さんと武士さんにも練習で滑らせます。

その手製のハーフパイプを東京・表参道の路上に持ち込んでパフォーマンスを繰り広げる時期もありました。13時からの歩行者天国(1990年代当時)になるタイミングを狙い、月一で大阪から東京までローラースケートのショーをするために通っていたそうです。約1年半、活動を続けているうちに続々と日本に参入したインラインスケートメーカーが、彼らのショーに目をつけ、「うちのインラインスケートを履いてくれないか」とオファー。そうして由紀夫さんたちが日本にやってきたばかりのインラインスケートの広告塔となり、ブームの火付け役となったのです。

由紀夫さんはご存知の通り、アクションスポーツ最大の競技大会「X GAMES」インラインスケート種目にて、長男栄人さん・次男武士さんを通年優勝させるという、スケートの指導者としても輝かしい実績の持ち主。父親目線で「長男は努力型。次男は天才型」だと話す、今やアクションスポーツ界で圧倒的な存在となっている“安床ブラザーズ“を、一体どのように育てられたのでしょうか。由紀夫さんは、世界に通用するプレイヤーを育てるには、2つの“環境“が重要だといいます。ひとつは「練習する環境」もうひとつは、「発表する環境」です。「発表する場をどこに設定するか」それが、安床ファミリーは世界だったのです。

由紀夫さんはご存知の通り、アクションスポーツ最大の競技大会「X GAMES」インラインスケート種目にて、長男栄人さん・次男武士さんを通年優勝させるという、スケートの指導者としても輝かしい実績の持ち主。父親目線で「長男は努力型。次男は天才型」だと話す、今やアクションスポーツ界で圧倒的な存在となっている“安床ブラザーズ“を、一体どのように育てられたのでしょうか。由紀夫さんは、世界に通用するプレイヤーを育てるには、2つの“環境“が重要だといいます。ひとつは「練習する環境」もうひとつは、「発表する環境」です。「発表する場をどこに設定するか」それが、安床ファミリーは世界だったのです。

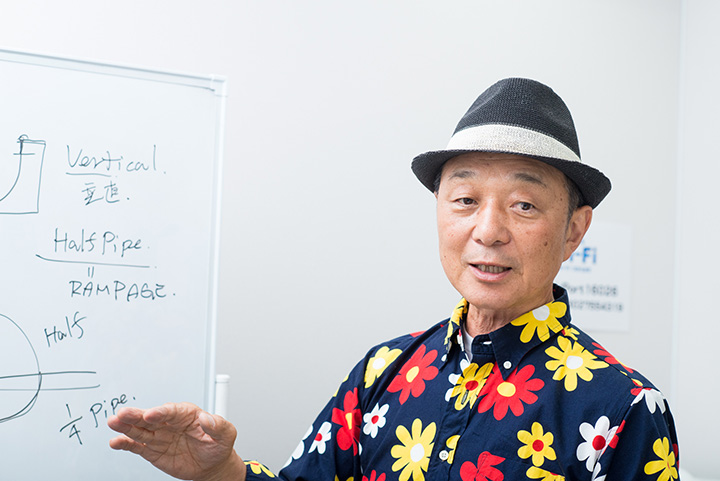

由紀夫さんは「ローラースポーツ」という括りでは同競技であるスケートボードや、BMXのフリースタイルが東京2020の追加種目として採用されたことについて、「BMXとスケートボードのパーク種目では、同じコースを使う。“ボウル“と呼ばれるセクションでは、3〜4mの深さのある“ヴァートランプ“(ハーフパイプ)が設けられますが、普段この高さで練習している選手はあまりいないでしょう。東京2020まであと3年ですから、今までこの規模のヴァートで練習してきた選手が力を発揮するはず」とプロの視点で推測します。

「何もないところから何かを作り出すのは大変」と笑う由紀夫さんの表情は、とてもお孫さんがいるとは思えない若々しさ。由紀夫さんの「これだ!」と決めたことに進み続ける姿勢は「指導」するまでもなく、自然と次世代に伝わっているのでしょう。エクストリームスポーツのようにエンターテイメント性の高い競技にとって、いかにオリジナルのスタイルを魅せるかがポイントになります。安床ブラザーズのパフォーマンス力は、由紀夫さんが用意した2つの“環境”がベースにあってこそ、引き出された彼らの最大の個性に他ならないのです。

エクストリームスポーツにとって、東京2020は大きな変革期となり、オフィシャルスポーツとして表舞台に立つという意味ではスタートラインなのかもしれません。由紀夫さんがローラースケートのプロ活動を始めたのは約40年前。そのとき由紀夫さんから広まった波がいま、こんなにも大きくなっています。新しい世代が新しい解釈で、ボーダレスなエクストリーム文化をアップデートする最高潮まで、あと少しです。