「Hondaの歩行アシスト」を手に取れるイベントが10月、東京ビックサイトで開催される。今年、欧州の「医療機器指令(MDD:Medical Device Directive)」より認可も取得。スマートなデザインでユーザーからの評判も良い。

本田技研工業は最新の福祉機器が集まる「国際福祉機器展」(10月10日(水)~10月12日(金)・東京ビックサイト)で「Hondaの歩行アシスト」の展示を行なう。同社は今年、「Honda歩行アシスト」について、欧州の「医療機器指令(MDD:Medical Device Directive)」に認可を申請、欧州での実用化など海外での販売も視野に入れはじめている。

二足歩行ロボットの研究で培った技術を用いて、医療機関・リハビリテーション施設向けの歩行訓練用機器として開発、2015年11月より国内の施設へのリース販売を開始した。2018年7月末現在、全国約250の病院・リハビリテーション施設に導入されている。欧州で許可がおりたとなればシェアは世界をまたいでますます広まりそうだ。

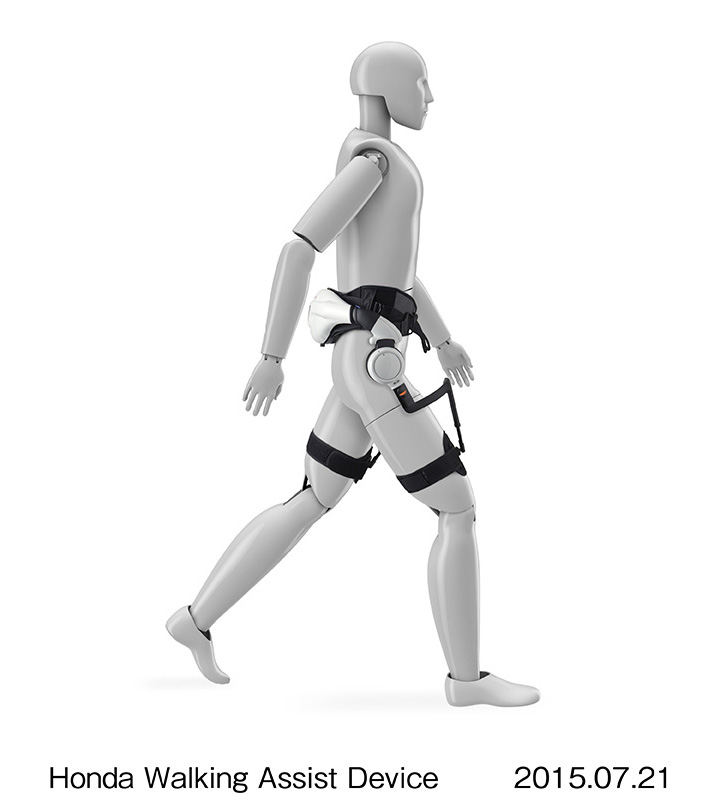

Honda歩行アシストは、「倒立振子モデル」に基づく効率的な歩行をサポートする歩行訓練機器。歩行時の股関節の動きを、左右のモーターに内蔵された角度センサーが検知、制御コンピューターがモーターを駆動するという仕組みだ。股関節が屈曲することによる下肢の振り出しを誘導し、伸展することによる下肢の蹴り出しの誘導も行う。この一連の動きが、使用者の身体に負担をかけることなく、スムーズで自然な歩行をアシストしてくれる。

また、腰フレーム、モーター、大腿フレームの3つという非常にシンプルな構成。腰フレームの両側にモーターがあり、背中部分に制御コンピューターとバッテリーを内蔵している。重量は、バッテリーを含めても約2.7 kgと非常に軽量。使用時に重さを感じさせにくいことも大きなポイントである。

装着もシンプル。ベルト機構であるため、非常に簡単で手軽に着脱ができる。立位の状態ではもちろん、座位の状態でも装着できる。装着可能な身長の目安は140cm以上であるが、腰フレームと大腿フレームのアジャスト機構であるため、幅広い体格にフィットする。

歩行のアシストのみにとどまらず、ステップ訓練にも適応した3つの訓練モードも兼ね備えている。付属のコントローラーで、モードの設定や、左右それぞれの脚に対する股関節の屈曲や伸展のサポート強度の設定も簡単に行うことができる。

追従モード…使用者の歩行パターンに合わせて、歩行動作を誘導

対称モード…使用者の歩行パターンを基に、左右の屈曲・伸展のタイミングが対称になるように誘導

ステップモード…連続歩行ではなく、下肢の振り出しや蹴り出し、重心移動の反復練習をサポート

さらに、歩行時の左右対称性・可動範囲・歩行速度などを計測し、その場で確認することもできる。使用者ごとに計測履歴の参照や比較ができ、PCにてデータを集計することも可能だ。 病気や怪我などで正しい歩行が困難になった患者の歩行訓練だけでなく、正しい歩行ができているかどうかを測定することもできるため、健常者が歩行の仕方を矯正することにも役立てられる。

自分の足でスムーズかつ正しい歩行ができる喜びは、その人を新たな目標やステージに導いてくれるかもしれない。