NECは東京2020のゴールドパートナーとして、パブリックセーフティ先進製品・ネットワーク製品を通じた支援を行う。生体認証技術の豊富な研究開発を生かし、同大会では運営の安全面やネットワークインフラの構築に貢献する。他方で、車いすテニスを始めとしたパラスポーツの競技会を継続的に支援し、競技普及にも取り組んできた。2016年にはパラアイスホッケー日本代表としてパラリンピックを戦った上原大祐氏が『障がい攻略エキスパート』として入社し、社員の視野も広がりつつある。2020年とその先の社会に向けてハード、ソフトの両面から取り組むNEC。今回は『東京オリンピック・パラリンピック推進本部』の山際昌宏さん、神田紗里さんにお話を伺った。

パラリンピアンを『障がい攻略エキスパート』として招聘

ハード面で東京2020をバックアップするNECだが、パラスポーツという文脈で見ても、以前から積極的なサポートを行っている。昨年12月には、1994年から締結している車いすテニスの競技会『NEC車いすテニスマスターズ』、『ユニクロ車いすテニスツアー』のスポンサー契約を2020年まで延長する事を発表した。また2016年からは、大会主催という形のサポートから、もう一歩踏み込んだ支援にも乗り出している。

転機となったのは、パラアイスホッケー日本代表・上原大祐氏の入社だ。上原氏は、トリノ、バンクーバーと2大会連続でパラリンピックに出場し、バンクーバーでは日本代表の銀メダル獲得に貢献。一度現役を引退したものの、今年のピョンチャンを前にカムバックし、三度パラリンピックの地を踏んでいる。

2016年、上原氏が『障がい攻略エキスパート』として参画すると、障がい当事者の目線から見た駅や街の改善点をフィードバック。それを受け、NECは街中におけるICTを活用した課題解決に取り組んでいる。

形になった事例が1つある。渋谷区の『すぽっと』という子育て支援施設での取り組みだ。“スポーツを通じた子育て支援”をコンセプトとする同施設では、上原氏も講師を務めているが、施設のトイレに課題があった。

前述の神田さんは言う。

「お子さんがトイレに入って内鍵をかけた時に、鍵を開けられずに閉じ込められてしまうことがあり、外鍵を高い位置に付けて、大人だけが入れる様にしていました。そうしたら、今度は上原さんのような車いすユーザーの方がトイレを利用できなくなってしまっていたんです」

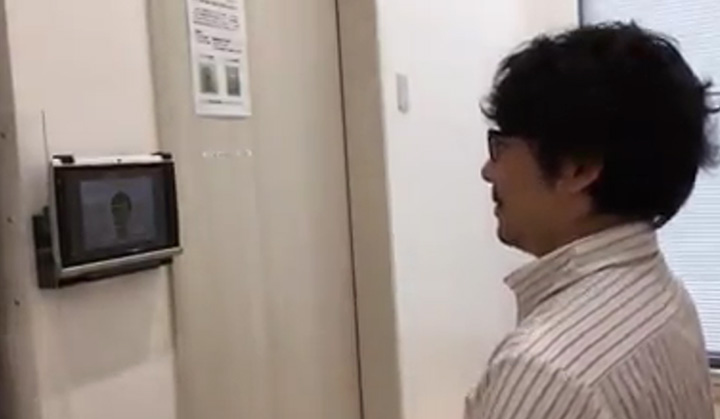

そこで、トイレのドアにNECの顔認証システムを導入。予め登録している人がドアの前に来ると、自動で解錠される。

「その他にも、例えば車いすユーザー向けの多目的トイレを、顔認証による登録制にするというご提案を各所でさせて頂いています。というのも、健常者の方が使用していて、車いすユーザーの方が利用できない場合がある為です。弊社は全国に支社があるので、自治体との繋がりも深い。上原さんに、日本各地に訪問して頂いて、地域を巻き込みながら変えていく。ICTがその1つの手段になれば良いな、と」(神田さん)

上原氏の入社で変わった“目線”と“意識”

「上原さんが入社してから、(障がい当事者と)同じ目線で物事が見れる様になってきたのは、オリンピック・パラリンピック本部でも大きな変化です。それから、我々はスポンサーにはなるけれど、パラスポーツ自体の経験が今まであまり無かったんですね。『せっかくだからパラスポーツをやってみよう』と社内で『ボッチャ部』を作って活動しています。パラスポーツは障がい者だけのスポーツではなくて、健常者もできるスポーツ。車いすテニスもバスケットボールも、健常者がプレーしても良いんです。そういった意識は社内でも浸透してきたのかなと思います」(山際さん)

「社内外でパラスポーツの体験会を主催させて頂いて、障がいの有無に関係なくスポーツを楽しんでいると、障がい当事者の方が普段困っている点や課題に気づく機会にもなる」と神田さんも言う。

オリンピック・パラリンピックという世界規模のイベントは、システムの構築というハード面だけではなく、同時に、“人と人の関わり”というソフト面も欠かすことはできないはずだ。NECは、ITベンダーとして、東京2020における精緻なパブリックセーフティ・インフラを希求しながら、ICTの力でハンディキャップを埋める為に、人間同士の交流を通じて積極的にアイデアを吸収している。

そのバランス感覚は、かねてからハードとソフトの両輪に重きを置いてきたNECならではのものなのかもしれない。