目次

2月、外の寒さとは裏腹に、教室の窓は彼らの熱気で曇っていた。東京都北区の私立女子聖学院と聖学院の学生有志53人が東京パラリンピックを盛り上げようと応援動画の制作をはじめている。「世界を変えるデザイン展」実行委員長も務める株式会社Granma代表の本村拓人氏に講師を依頼、「東京パラリンピックプロジェクト」として2つの学内で動き出した。

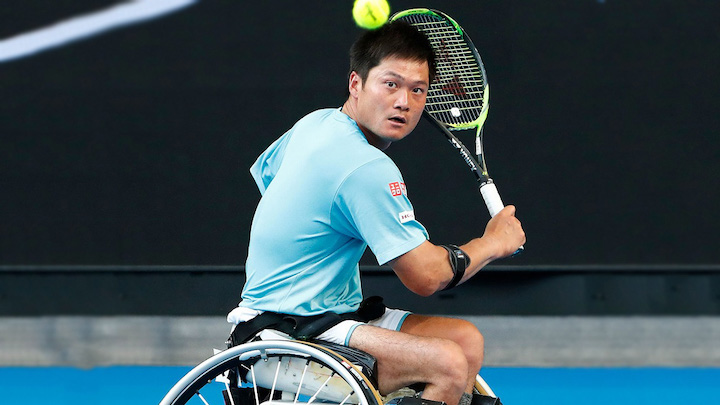

パラがオリンピックを凌駕する世界。

きっかけは女子聖学院教諭が作った一枚の募集チラシだった。

「なぜパラリンピックなのか。想像してみてください。もし、障がいを抱えた人が取り組むスポーツ大会パラリンピックが、オリンピックを凌駕するほどの迫力と盛り上がりを見せたとき、社会はどう変化しているでしょう?「みんな同じ」の窮屈でのっぺらぼうな社会ではなく、互いの「違い」を活かし合い、新たな価値を創造している社会、面白いと思えませんか?」この呼びかけに集まったのが女子27人、男子26人の高校生(男子は一部中学生含む)たち。自主的に集まってきた彼らの熱量は大人をまさに“凌駕”するものとなっている。

「今までにパラ競技を見たことがある人」との問いに手を挙げる生徒たち

本村氏も関わる東京都が実施する「TEAM BEYOND」の企画に参加していたこの教諭が生徒たちにも経験させてみたいと同プロジェクトを発案、上記のチラシを作成したのだ。昨年秋から準備会をスタート、各パラスポーツの協会にコンタクトを取ったり、両校の父母会の知人などツテを頼り取材先を掘り起こした。今年に入り水泳、アーチェリー、柔道、車いすバスケット、陸上といったパラアスリートにインタビューを実施、その時に受けた印象や撮影した写真を基に応援動画を制作するという。普段は女子校、男子校として学校生活を送る両校だが、同プロジェクトは男女合同で取り組んでいる。パラリンピック選手への取材は男女合わせて5、6人が1チームとなり行った。この日はインタビューで得た情報を基に、動画のプロトタイプ制作に取り組んだ。

時間を投資することからはじまるボランティア

「世界を変えるデザイン展」実行委員長の本村拓人氏

本村氏は冒頭で彼らにこんな言葉をなげかけた。

「ピョンチャンが開幕したけれど、現地ではボランティアが集まらないという話も聞いています。オリンピックでもそうですから、パラはもっとかもしれない。2020にはこのオリンピックが日本にやってきます。東京に住んでいる僕らには責任がある。ボランティアは思いがなければできない。大会を“すばらしい”と思った人しかできない。パラは特に人気がないので、そんな力を必要としている。みんなの熱気を大人たちに届けて、世間の目をオリンピックだけでなく、パラリンピックに向けさせて行こう!」。

授業後の時間を費やして頑張る姿に本村氏自身、動かされた大人のひとりだ。「彼らはパラのために時間を投資してくれている。事前準備もしっかりやってくるし、創造力も豊か。レベルがスゴイ」できあがった動画を「世界を変えるデザイン展」で発表する他、東京都にかけ合い、正式なPR動画として使えるように働きかけていくと言う。

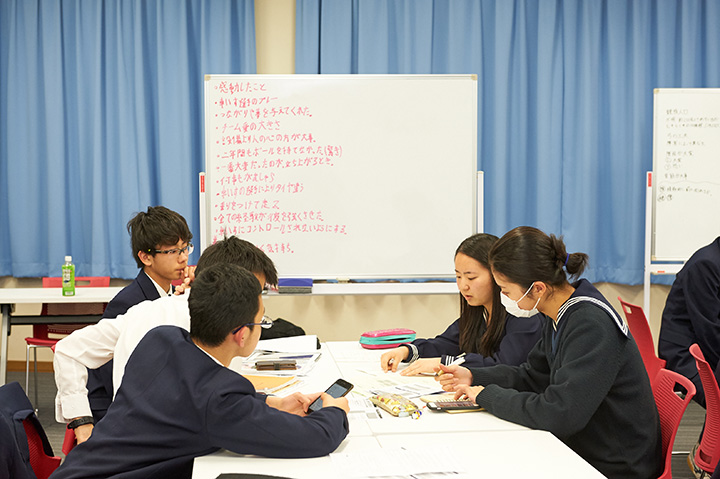

インタビューで見聞きて気づいたこと、感じたことについて話し合いを持つ生徒ら

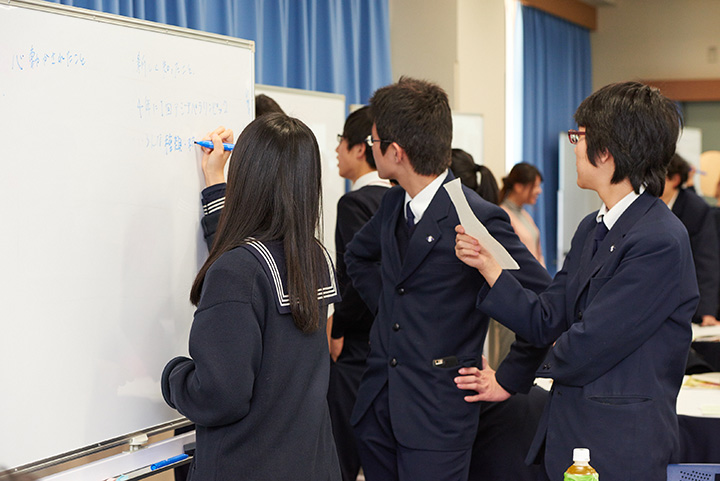

本村氏からの言葉をうけた生徒たちはさっそくグループに分かれて討議を重ねた。2時間にわたるディスカッション、だれも休憩をとるものはいない。インタビューで印象に残った言葉やはじめて知ったことなどノートびっしりと書きとめたものを次々とホワイトボードにまとめていく。

まさかのCMからアイディアは湧きおこる

「楽しそうだった」「勝つことにこだわっていない」「健常者も一緒にできる競技があることを知った」ホワイトボードにはさまざまな言葉が並んでいく。しかし、なかなか動画にするイメージが湧かない。するとすかさず本村氏からアドバイスが入る。まずは真似ることからはじめてみてはと言うのだ。「自分たちが印象に残るCMを思い出してみて、なぜそのCMが印象に残ったのか、要素を抜き出せ」と指示が飛ぶ。

「アップルだってはじめは真似からはじまった」とヒントを与える本村氏

「ヒノの二トン」「犬がライオンにされちゃうアマゾンのCM」「タラタタッタタのハセコーのCMが面白い」生徒たちのツボはそれぞれ違うようだが、頭に残るCMの要素は共通する部分もある。ギャップ、リズミカル、静と動の組み合わせ、繰り返し、似ているワードを上手く使う、意味深なオチ…

動画のイメージを膨らませる

抜き出した要素を基に自分たちのオリパラ応援動画のイメージを膨らませていくのだ。

「健常者と一緒にできるスポーツがあるなら、健常者がやっていると思ったらアレ、パラ選手なの!?みたいなのはどうだろう」「コミカルな要素もほしいよね」「ツイッターとかLINEとか、俺らには身近なものだから、そういうのの画面にまず“ナニこれ”みたいな文字が来て、動画が載ってて、見てる高校生が“スゲー”っていうのとかは?」などなど、アイディアは次々と湧き出ていた。

ボーダーレス社会のバトンを若者に

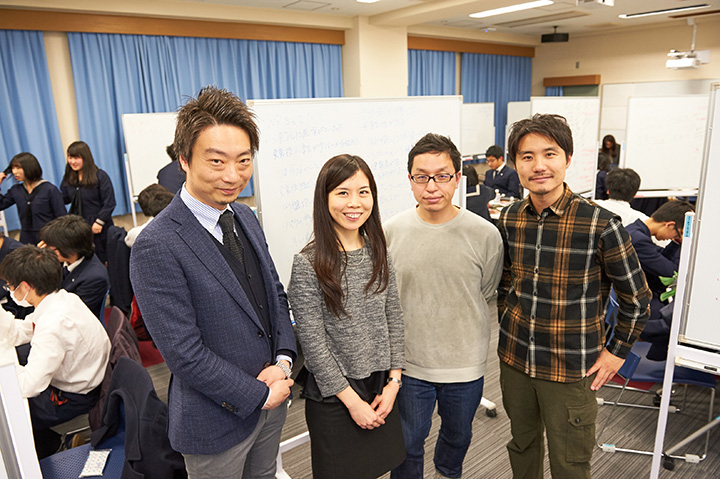

プロジェクトを発案した女子聖学院 加納由美子教諭(中央)と一緒にプロジェクトに参加することにした聖学院 児浦良裕教諭(左)

このプロジェクトを考案した女子聖学院の加納由美子教諭は「普通」を壊す経験から学ぶことは多くあると話す。「バリアを壊すとか、価値観を壊すことはどこにいっても役立つ力になると思います。いろんな角度から物事をみることができるようになる。生徒たちはこれから色々な道に進むわけですが、こうした視点のある人は社会に出た時により多くの人を幸せにできると思うし、そういう社会になるように働きかけていくと思います」。ボーダーレスな社会に向けての教育が叫ばれる昨今、ボーダーレスとはいったいなんなのか?同プロジェクトはそんな根本的な問いに向かい合う機会ともなっている。東京パラリンピックの成功は、誰もが暮らしやすい国になるための偉大な一歩、大人になる彼らにバリアフリー社会のバトンをわたす大きな役割を担っているとも言えるだろう。