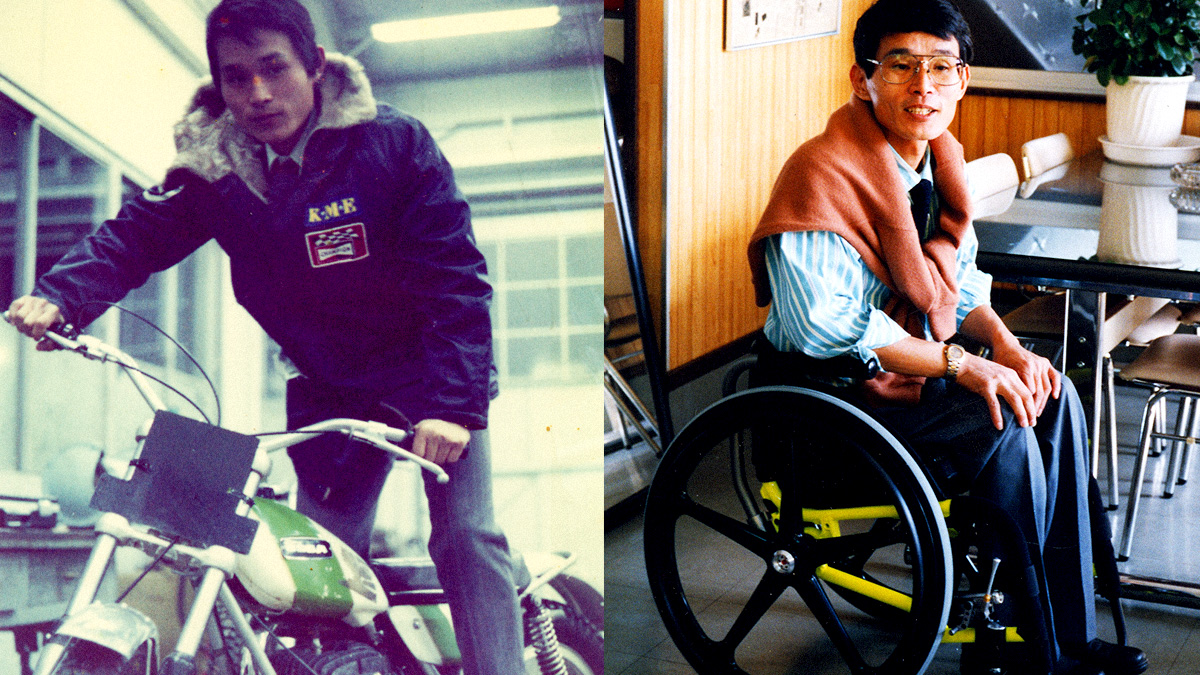

バイクを愛し、エンジンやパーツの開発者としてだけでなく、モーターサイクルレースのライダー、ジャーナリストとしても活躍した故石井重行氏。株式会社オーエックスエンジニアリングを創業した同氏は、1984年にバイク試乗中の事故で脊髄を損傷した。そこから「既存の車いすは自分が乗りたいと思えるものがない」という理由で、車いす作りを開始する。その後、石井氏が手掛けたプロダクトは、いつしか世界中のパラアスリートが注目する唯一無二の“名機”として認められるまで進化を遂げる。と同時に、それまで日本で定着していた車いすのデザインや機能はもちろん、ユーザーやメーカーの価値観も一変させた。車いすの歴史を変えた男、石井氏の軌跡を追った。

国枝選手が使っているモデルは市販車

モノづくりが好きで人を巻き込む人間力もあった。やはり先代社長は、リーダー気質の人物だったということだろう。そもそも、そんな組織だからOXは、世界に通用するプロダクトを作り出せたのだ。東京2020が決まってから、スポーツ用車いすの競争も激化していると聞く。例えば国枝慎吾選手のようなワールドクラスの選手には、スペシャル仕様のモデルを開発しているのだろうか。

「現在、国枝選手は新しいコンセプトの開発車に乗るようになりましたが、それまでは、どんな国際大会に出るときでもウチで普通にお客さんが買っている市販の競技用車いすを使用していました。開発車に関しても、ものすごい高額のものではありません。もちろんテニスの世界トップクラスになると、フルカーボンで1500万もするような車いすを使っている選手もいますが、それらが必ずしも良い結果をもたらすとは考えていないんですよ」

市販車ということは、20~30万円台で買える車いすということだが、何度も国際大会で優勝を果たしている国枝選手が、市販車と変わらないスペックのものを使っているというのは驚きだ。加えて、世界では、超高額のプロダクトを使っている選手がいるというのも興味深い。プロダクトにかけたコストと結果は、必ずしも一致しないのだろうか。

「そうですね。ウチも作ろうと思えば、フルカーボン仕様の超軽量モデルは作れます。とはいえ、そういう高額な車いすを使っている選手にも、OXの市販車を使っている選手が実際に試合で勝っていますから、一概にフルカーボンだからいいとはいえないんですよ。先代社長もそんな(超高額な)車いすは世に出すな、とよく言っていました」

OXには、世界に名を馳せるプロ車いすテニスプレイヤー、国枝慎吾選手が、かつてパラリンピックで使用した車いすも展示してある。

75RでできているのがOX製

使う道具やプロダクトは確かに大切だが、パラスポーツもそれがすべてではないということだ。やはり使う選手の力量の差が大きいし、結局プロダクトは、サポートするものでしかない。では逆に、スポーツ用、日常用を問わず、これだけ高機能でスタイリッシュな車いすが世に出ている現在、先代社長と作り上げたOX製車いすの他にはない魅力とは、どんなところなのだろうか?

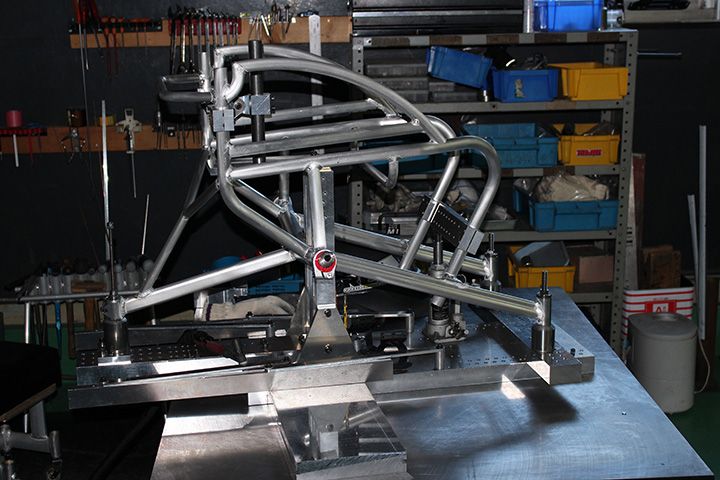

「確かに今は昔とは違って、OX製の車いすに似たものも多いので見た目では違いがわかりづらいかもしれません。でも最大の特徴は、大きなアール(半径)の太いパイプで構成されているということだと思います。かつての車いすは、細いパイプで直線的だったんですが、それを先代の社長が変えたんです。格好良いだけでなくて、見た目にも優しいですし、体に当たっても曲線だと痛くない。家のなかで使っても家具を傷つけたりもしません。しかも乗ってみると操作性もいいので、すぐ違いがわかると思います。具体的にいうと、OXの車いすのほとんどが、75R(75mmの半径を描く曲線)でできているんですよ。それが社長と一緒に生み出したOXのスタイルですかね」

75mmの半径を描く曲線は、美しく格好良くて使いやすい。石井重行氏が「自分が本当に乗りたいと思う車いす」とは、そういう車いすのことだったということだ。そこに行き着いたOXのプロダクトは、日本の車いす自体もそれに関わる多くの人の価値観も変えた。

「街で車いすに乗っている方を見る機会は、昔よりも今のほうが確実に多いと思うんですよ。それは、カッコ良い車いすが世の中に増えたのもその一因になっているのかもしれません。“カッコ悪い車いすじゃ外に出たくなかった”のは、実は先代の社長だけではなくて、同じ気持ちを抱いていた人がたくさんいたということなんじゃないですか」

石井重行(いしい・しげゆき)

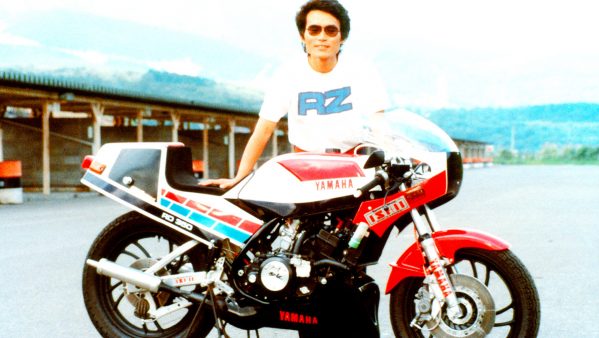

1948年、千葉生まれ。1971年にヤマハ発動機に入社し、エンジニアとしてのキャリアをスタートさせる。5年後、28歳のときに独立し、東京・北篠崎でオートバイ販売会社「スポーツショップ イシイ」を設立。1984年にテストライディングの際に転倒事故を起こし、下半身不随となる。1988年に株式会社オーエックスエンジニアリングを設立すると車いす事業部を発足させ、本格的に車いすの開発を始動。1992年OEMで手掛けた初めての日常用車いす“01-M”を発売。翌年には4輪型テニス車“TR-01”、4輪型バスケットボール車“BW-01”を発売した。以後、パラスポーツ用車いすとしては、陸上競技、テニスともに国内トップシェアになるまでに成長させる。2012年12月31日64歳没。