“楽器”のヤマハと“モーター”のヤマハ発動機の両社は、同じ「ヤマハ」ブランド企業として、相互に親和性の高いデザイン分野でフィールドを交換して提案したり、合同で企画するなど、「Two Yamahas, One Passion」をテーマとしたさまざまな活動を行っています。そうして誕生した作品のなかで、初めて両社が共同でデザインに取り組んだコンセプトモデル「音を奏でるパフォーマンス専用電動アシスト車いす・&Y01 (アンディゼロワン)と、ヤマハ発動機株式会社による「人と人、人と場所の縁を結ぶモビリティ・05GEN / 06GEN」について、ヤマハ発動機株式会社 デザイン本部 コーポレートデザイン部長の小川昭さんに、デザインに対する思いや、未来を描くことについてお話を伺いました。

−「&Y01」は、NPO法人SLOW LABELによる年齢、性別、国籍、障害の有無を越えた参加型パフォーマンス「SLOW MOVEMENT– The Eternal Symphony-」で使用され、2016年グッドデザイン賞も受賞されています。どのような経緯で「SLOW MOVEMENT」に着目されたのですか。

毎年11月頃、渋谷ヒカリエで開催されている「2020年、渋谷。超福祉の日常を体験しよう展」に私たちの作品を展示しているのですが、同じ年にSLOW LABELさんも活動を発表しておられました。そこで、代表の栗栖さんが私たちの作品をご覧になられ、お声がけいただきました。以前からヤマハ株式会社の研究所所長が栗栖さんと交流があったこともあり、そこに両社のデザイン部門のトップ、私たちで協議の場を設け、SLOW LABELさんの活動についてもお話を伺いました。皆その場で内容に共感し、取り組みを決めたのが、2015年3月頃になります。SLOW LABELさんが国連大学前広場でパフォーマンスする「SLOW MOVEMENT – The Eternal Symphony-」の日程がその年の10月と決まっており、練習期間を考慮して8月には納品を希望されておりましたので、制作期間は半年足らずという短時間の中でしたが、満足いただけるものをお渡しできたと思っています。

−実際に「&Y01」を使用されたパフォーマーの方や、試乗された方からは、どのような意見や感想がありましたか?

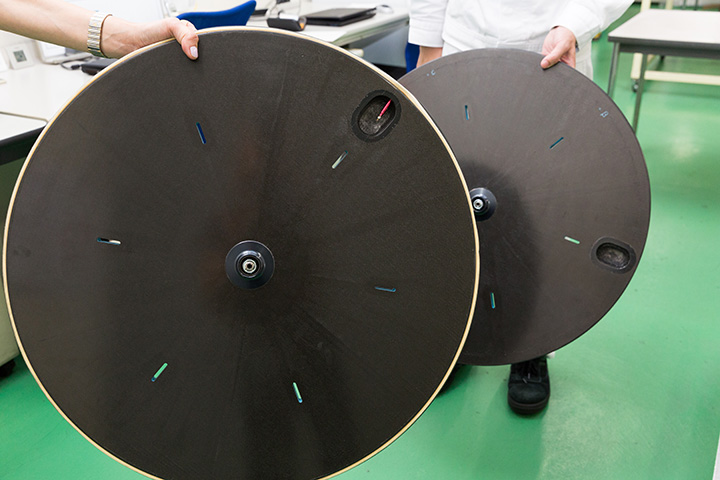

「&Y01」はSLOW MOVEMENT の一般公募で選出された、パフォーマーの森田さんという女性にお会いし、実際にベース車両となっている電動アシスト車いす「JW スウィング」に試乗いただき、技術者と意見交換をしながら制作しました。完成後の「&Y01」を体験した森田さんからは、「こんなに車いすに乗って、心地良い風を感じたことはない」と、感激のお言葉をいただきました。「&Y01」に試乗された方は、まず「JWスウィング」の技術に触れた瞬間、誰かに背中を押してもらっているような滑らかな動きに、「おっ」と驚きますね。さらに、ヨットの帆をイメージした「TLFスピーカー」は、全面からまっすぐに音が出てきて、隣の音と混じらない。それが、動くと音が回るように聞こえてきて、「なんだこの音の響きは!?」といった、これもみなさん驚きの反応をされますね。私たちは「障害があるから」ではなく、「誰もが車いすに乗って楽しく外に出かけてほしい」という思いで、他にも様々な車いすの開発を続けています。

−今回の共同ワーキングから発見したことはありますか?

私たちは「無駄な加飾はしない」「機能美に特化する」ということを徹底しています。もともと持っている両社の技術を一体化させ、それをどう表現するか、なぜそのデザインと機能が融合するのか、ということを「&Y01」に落とし込めたと思います。

もうひとつは、私たちは、必ず“人”と“モノ”をセットにしてデザインをしています。例えば、車いすは人が座ることをイメージして、車いすのデザインを描く。楽器にしても、人が演奏している様を想像しながらデザインする。まさしくバイオリンは人が弾きやすい形、流線型にデザインされていますよね。オートバイのタンクにしても、足が触れる部分が痛くないように流線型になっているんですよ。人が触れるものは、必ず機能美としての形になっている。わかっていたことがより鮮明になった、と両社のデザイナーは言っています。

−「05GEN」は、体を優しくくるむ「衣」から着想している電動アシスト技術搭載の三輪モビリティですが、衣の表情をモビリティ製品に落とし込む過程で苦心したことは何でしょうか?

平米数を“傘の幅にする”ということを目指したのですが、極限まで小さくするということが一番大変でした。二輪だと倒れやすくなってしまうので、三輪にしました。前が一輪、後ろが二輪というのは弊社の電動アシスト自転車「PAS」にもある型でして、安定性は増しますが、巨大で俊敏性がない。ミニマムで、よりアクティブで、より安心度を出すために、前二輪を採用しました。そのため、狭いところでも快適に走行が可能です。

−「縁側」をコンセプトに「動く縁側」としてデザインされ、駐車時には風景に溶け込み、歩く人がひと休みするベンチとして使える「06GEN」。「06GEN」を発案された一番の目的は何ですか?

「過疎地こそチャンスがある」と、都会ではない場所で、コミュニケーションを生む活動をされている建築家・伊東豊雄さんにご依頼を受けたのがきっかけです。過疎地にいる高齢者の方たちは、コミュニケーションが取りにくい。集まる場所があっても、目的地まで行くのに誰かがバスで送迎するのは大変ですよね。そこで「06GEN」のような乗り物が家の前を通っていれば、家を出てそれに乗るだけでいい。縁側で井戸端会議をするじゃないですか。その縁側が、そのまま動いてしまえばいい。仮に自動運転であれば、みんなでお茶を飲んだり、みかんを食べたりしながら移動できるというわけです。

今までの乗り物は、いかに短時間で遠くまで移動するか、の競争じゃないですか。だからエンジンもどんどん重くなる。でもそういう考えを一旦止め、移動すること自体は二の次で、「コミュニケーションを生むための道具をモビリティに置き換えたら何だろう?」という発想が、最小限の平米数の自転車「05GEN」であったり、縁側がそのまま動くという「06GEN」なんですよね。単なる移動手段でなく、「コミュニケーションを生むモビリティ」というのが、今回提案した「05GEN・06GEN」なんです。

−「06GEN」は具体的には、どのような場所での走行が想定されますか?

「06GEN」は過疎地域で、家から一歩出たら移動手段として使える「足」となるようなものを目指してデザインしました。実証実験として、輪島ではゴルフカーを改良し、ある一定の公道を運転手付きで、また沖縄・北谷町では観光エリアの遊歩道内で、地中に埋められた電磁誘導線の上を自動運転で走行しています。他の地域などでも実証実験が行われています。

−これから高齢化社会、成熟社会の課題を先進的に経験する日本が、さまざまな創意工夫に満ちた社会課題解決型の楽しくて美しい見たこともないプロダクトを世界へ次々と発信していく“出番”であると思いますが、ヤマハブランドでどんな「スゴい!」を仕掛けていくのか楽しみです。今回の合同デザインもそうした試みでしょうか。未来に描くものを教えてください。

移動具として、「遠くに」とか、「速く」といった追求はやり尽くしていると思うのです。今後は、例えば「02GEN」で提案したように、”乗ることで美しくなる”、”乗ること自体に価値観を生む” 研究を進めています。移動する間の限られた空間・時間の中で、ライフスタイルの違った個々から何を求められているか、ということに企業が対応していかなければならない。例えば素晴らしい音が聞ける空間が生まれたら、ある人はそこに投資するかもしれない。一方で、自分でオートバイをカスタマイズして、乗り物自体を楽しむ人もいる。速さや、時間ではないところがすぐそこに来ていると思います。「移動する空間を楽しむ」ことと、「自分で操れる楽しみを極限に追求する」こと、その両極端になると思います。そのどちらのニーズにも応えていくことが、私たちの未来に描いていることと言えるでしょう。