「〇〇美容外科~」とひたすら病院名を連呼するCM。テレビやトレインチャンネルなどで見かける動画広告だが、なぜ、この病院はこんな広告にしているの?と、苦笑してしまうものもある。なぜ、病院の広告はどれも似たような仕上がりなのか。そこには患者の知らない事情があった。

平賀源内もビックリな医療広告コンプライアンス

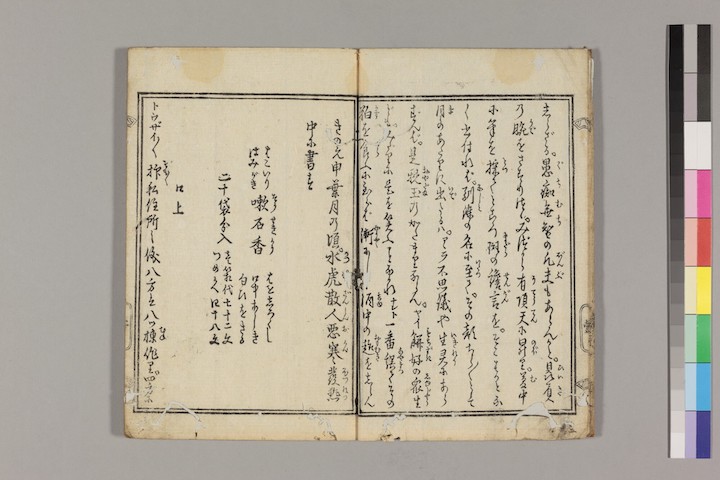

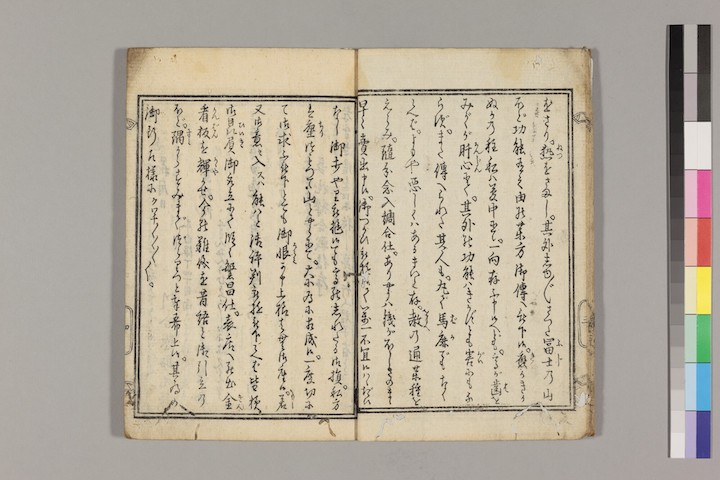

日本初のコピーライターと言われる江戸時代きっての天才、平賀源内。彼が残した広告に、歯磨き粉を売るためのものがあったことをご存じだろうか。浄瑠璃の戯作者でもあった源内らしく、トザイトーザイと、戯作風の口上で始まるこのチラシ。現代のチラシと比べるとかなり長い。そしてその内容は、このままCMに使えそうな仕上がりだ。

平賀源内の書いた広告はまるで物語のようになっている。 『飛花落葉』より

平賀源内の書いた広告はまるで物語のようになっている。 『飛花落葉』より

これは「漱石香」(そうせきこう)という歯磨き粉を宣伝するために作られた文章だが、これがなかなか面白い。もちろん、文章の前には商品の宣伝もしっかりと書かれている。

「はこいり はみがき 漱石香 歯を白くし 口中あしき匂いを去る 二十袋分入 一箱代 七十二文 つめかえ 四十八文」

そして、次の一文が面白い。

「きくかきかぬかの程、私は夢中にて一向存じ申さず候えどもたかが歯を磨くが肝心にてそのほかの効能はきかずとも害にならず」

つまり、“効果があるかは分からないが、歯を磨くことが肝心で、ほかの効能はきかなくても害はないだろうと”と言っているのだ。江戸時代の人も、白い歯に憧れを抱き、口臭を気にしていたということも面白い。源内らしいユーモアあふれるこの広告は、コンプライアンスの厳しい現代でも通用するのか。

平賀源内の肖像画(慶應義塾大学三田所蔵『戯作者考補遺』より)

医療や薬事に関わる広告についてのコンプライアンスは、宣伝物の規制が厳しくなるのには理由がある。人間の健康に直接関わるものだからだ。間違いがあれば、多くの人に健康被害を与える可能性が出るため、誤解を招く広告を出さないというのが基本となった。これは、他の広告でも見られる事項だが、医療や薬事に関しては、他と比べてもかなり細かな広告規制が敷かれている。

例えば、医療広告では、他社と比較する広告を出してはいけない。また、人により効果に違いがある可能性のあるものを、断定的に語ることも禁止されている。

少し例を見てみよう。

「肝臓がんの治療では、日本有数の実績を有する病院です。」

「本グループは全国に展開し、最高の医療を広く国民に提供しております。」

上の二つの例では、「日本有数の実績」や、「最高の医療」という表現が比較広告と見なされてしまうため広告としてはアウト。また、いくつもの病院で臨床を経験してきたドクターの場合、現在勤める病院のホームページ上で全ての病院で行なってきた手術件数を合算して掲載することも認められていない。最近は「即日治療完了インプラント」などを謳う広告も見かけるが、実はこれもアウト。インプラント治療自体はインプラント後のケアも必要になるため、1日で全ての治療が終わるわけではないからだ。

このようにかなり細かく規定されている法律だが、平賀源内の広告はどうなのだろうか。まずこの広告は歯磨き粉の広告なので、関係する法律は薬機法になってくる。調べてみると、歯磨き粉はなんと、化粧品又は医薬部外品に分類される。化粧品の範囲は広範で、マニキュアや化粧水など、一般的に化粧品の文字から連想する商品はもちろん、シャンプーやリンス、石けんの類いも化粧品となっている。源内の広告でコンプラ的に怪しいのは

「歯を白くし 口中あしき匂いを去る」

の部分。薬機法の中で、化粧品は効能効果を謳える範囲が決まっており、その数56項目。その中に、この「歯を白くする」が含まれているため、使用はできそう。しかし、これには但し書きがあり、使用の際にブラッシングを行なうことが伴わなければならないという規定がある。源内の場合は後半で「歯を磨くが肝心」と明確に記載しているため、この条件もクリアする。一方で、後半の「口中あしき匂いを去る」はやや怪しい。口の臭いについて効能効果の表示が認められているのは歯磨き類だけだ。漱石香は歯磨き粉なのでセーフそうに見えるのだが、問題は表現の仕方だ。

認められているのは「口臭を防ぐ」という表現まで。つまり、「去る」というのは、口臭を取る、治すという意味合いが含まれるため、今のコンプライアンスでは引っかかる可能性がある。

病院名を連呼するCMが多いワケ

多くの縛りがある医療法や薬機法。実はここに、医療系広告が似通ったものになりがちになる理由がある。例えば、病院名を連呼するCMは、多くの医療法人が採用している。最近よく見かけるのは、派手な衣装に身を包み熱唱する大御所歌手の隣で、人気お笑いトリオの女性がタンバリンを叩いて踊るもの。一見、なんのCMか分からないのだが、歌う歌詞にはクリニックの名前が出てくる。軽快なリズムに乗って耳に入ったその単語はなかなか頭から離れない。言うまでもなくこのCMはクリニックを宣伝するためにつくられたものだ。コンプライアンスを考慮すると、なかなかいい線をいっている。なぜなら、このCMは、これ自体でクリニックの宣伝を完結させようというものではなく、名前を印象づけて、利用者に検索させるための導線として役割を果たしているからだ。

医療広告を取り締まる時に基準となるのが医療法。医療法に詳しい池田・染谷法律事務所の染谷隆明弁護士によると、医療法人が広告に出せる情報は、原則として、「病院の診療科名など、基本情報」程度だという。病院名を連呼する動画CMの病院は、こうした規制を意識し、病院名のみを繰り返し説明しているのだろう。

一 医師又は歯科医師である旨

二 診療科名

三 当該病院又は診療所の名称、電話番号および所在の場所を表示する事項並びに当該病院又は診療所の管理者の氏名四 診療日もしくは診療時間又は予約による診療の実施の有無

五 法令の規定に基づき一定の医療を担うものとして指定を受けた病院もしくは診療所又は医師もしくは歯科医師である場合には、その旨

(以上は医療法より抜粋)

しかし、ややこしいことに、一部この規定から除外されるケースがある。それは、患者本人が望んで情報を求めた場合は、この限りでないというものだ。

医療に関する情報は、人々の健康を守るために必要な情報であるため、国民の健康維持を考える時、人々が必要だと思った時に手に入る状態にしておくことも大事になる。患者が自ら任意に医療情報を調べる場合には、医療機関は万人の役に立つ情報を自分の知見を生かして発信するのは認められているというわけだ。つまり、医療機関はホームページ上に専門領域に対する基礎知識として掲載することはできる。また、ドクター本人がブログとして発信することも認められているのだ。

だが、YouTube動画となると少し危ない。YouTubeの場合、視聴した動画に合わせて、お勧め動画が自動的に再生されてしまうことがある。ここに、ドクターが病気や治療法の解説をするものが入ってくると、利用者(患者)本人が望んで目にした情報ではなくなる可能性があるからだ。

医療法の番人を務めるのは各自治体の保健所。自分たちで動画を制作し、アップしたYouTube動画は広告ではないため、今のところ規制の対象になっていない。しかし、これだけ医療系YouTube動画が出回りはじめた以上、今後は規制の対象になる可能性がないとは言えない。新しいものができれば法律も新しく作られる。自由に書けた源内の時代と違い、法と広告のいたちごっこはしばらく続きそうだ。

参考

厚生労働省「医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書」

「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針」

関連記事を読む

- ちょこっと相談が気軽にできる! 産婦人科オンライン

- 医療テックを取り入れた病院たち 医師とチャットができる心電図

- 医師の負担軽減と技術向上のみならず、健康寿命や未病対策にも貢献する国産の手術支援ロボット「hinotori」

- もう一度日本が世界から注目される日は来るのか?医療テックがもたらすもの

(協力:池田・染谷法律事務所 染谷隆明弁護士)