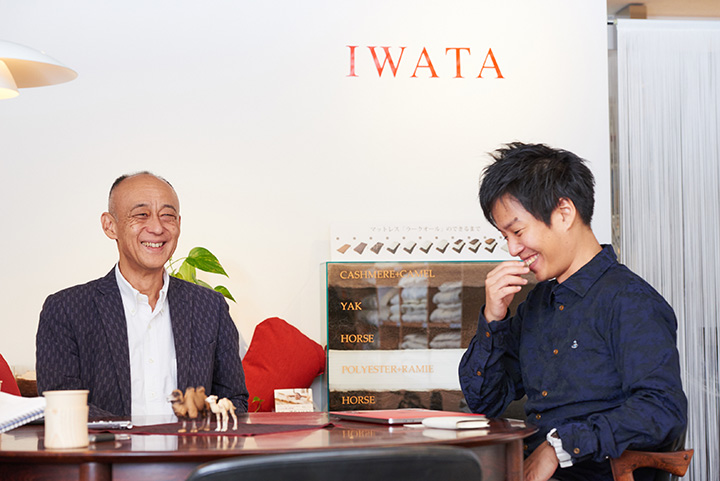

もしも、経営が傾いた家業を継いで欲しいと言われたら、あなたならどうするだろうか。中小企業や小規模事業主を対象にしたある調査によると、2025年までに70歳を超えるという経営者は約245万人。しかもその約半数が、後継者が決まっていないという。斜陽産業と言われる家業を継ぐ決意をしたミツフジ株式会社代表・三寺歩氏は、家業を引き継ぎ黒字化に成功、新たな挑戦をはじめている。三寺氏はどのようにして家業を立て直していったのか。同じく三代目として家業を継いだHERO X編集長・杉原行里が話しを聞く。

崖っぷち家業を継ぐ決意

杉原:今日は共通点のある三寺さんとお話しができるということで、楽しみにしていました。家業である会社の危機を背負って社長になられたということで、親の仕事を受け継ぐことなどについてもお伺いしていきたいと思います。僕の場合は父を早くに亡くしていたので、母が社長を引き継いでいました。しかし、リーマンショックで家業が大きな打撃を受け、母親から誘われても無いのに、勝手に家業を継ぐ決意をしました(笑)。三寺さんは、もともと家業を継がれる気持ちがあったのですか?

三寺:いえいえ、全くありませんでした。家業は長いこと斜陽産業と言われる分野でしたから、私はそういう産業ではなく、大学卒業後は右肩上がりのIT産業に行きたいと思っていました。中でも安定している大企業で働こうと思い、パナソニックに入りました。その後、自分の実力を試そうと歩合給で頑張った分だけ報酬がもらえる外資系の営業に転職しました。

杉原:それが、家業を継ぐことになった。これはどういう経緯だったのですか?

三寺:私が継ぐことを決めた理由はたった一つで、父親が、自分が全てを投げうって生涯をかけて作った糸を、世の中に良いものと知ってもらえなかったと嘆いていたからです。ならば、それが本当にいいものかどうかだけは息子として確かめようと思い、継ぐ決心をしました。

三寺さんの父がはじめた銀めっき繊維「AGposs(エージーポス)」。導電性、抗菌性、防臭性、洗濯耐久性、伸縮性などに優れた糸で、ウェアラブルデバイスの電極やシールド素材、マスクや靴下などのアパレルにも使われている。

杉原:それでお父様は納得されたのでしょうか?

三寺:そうですね。私からは、もう、これがダメだったら、会社を潰したらいいじゃないかという話しまでしました。うちの会社は西陣織の帯作りからはじまった会社でしたが、帯をやめて、父親の作った銀めっき製品に集中し、一点突破で生き残ってきた中小企業です。だから、他の会社がやれることは止めましょうと話しました。

杉原:お父様にもある程度腹をくくってもらったのですね。しかし、身内の会社に外から入るというのは、社内の人からしてみたら、いくら社長の跡取りとはいえ、なかなか受け入れられないところがあったと思うんです。僕の場合もそうでしたが、社内の人からすれば、僕は“外部からきた人間”ですから。こうした社内の調整はどのようにされていったのでしょうか?

三寺:私の場合は父がまだ社長として残っている状態の時に入社しましたので、社内の調整というよりも、お取引先との調整の方が大変でした。まずは、会社を変えるということをお客様にご理解いただくことからはじめましたが、2年はかかりました。この間、父と一緒にお客様を回ったりしながら、どう変えていくのかについて、ひたすら説明にあがりました。

杉原:会社を変えるというのは、具体的にはどういうことだったのでしょうか?

三寺:まずは、うちが作る銀めっき糸の価格を上げることをしました。

杉原:それは大胆ですね。資料を拝見すると、価格を10倍くらいまで引き上げたとありますが、お客さんは困惑されませんでしたか?

三寺:もちろん、大変でした。それまでお取引いただいていた会社のほとんどがいなくなりましたから。

杉原:そんな中でも、取引を止めない会社さんもいた。

三寺:そうです。

杉原:しかし、これまで1万円で買えていたものが、10万円になるわけでしょう。残ってくれた方々はなぜ、取引を続けてくれたのだと思われますか?

三寺:そうですね、銀めっきの糸は様々な機能を持つ特殊な繊維なので、他に比較できる品がなかったということと、うちの会社は販売して終わりではなく、使い方をお客様と一緒に考えるなど、商品ができあがるまでのお手伝いもさせていただくようにしていたので、そこに価値を置いてくださるお取引先が残ってくれたのだと思います。

杉原:三寺さんが会社を継ぐためのこうした下準備が2年で済んだというのは、私は早いなと思います。

三寺:ありがとうございます。

“ええかっこしい経営”を刷新

杉原:三寺さんはこうして価格改定に打って出たのですが、経営の方はこれで少し上向きになったのでしょうか?

三寺:そうですね。そこもなかなか、簡単ではないです。それまで、勤め人として働いていた場合は、売り上げだけを見ていれば良かったのですが、経営となると、当然、入るお金だけでなく、出て行くお金も見なければなりません。

杉原:雇用される側と雇用する側の違いになりますよね。

三寺:お金の入りと出をずっと見て行くと、お金が入るということを期待して、出金をどんどん大きくしていくという構造が見られました。

杉原:そういうことはありますよね。

三寺:なので、一回、取引先からの入りをゼロにしてみて、出るお金がどのくらいになるのかをきちんと計算してみましょうと話しました。そうしたら、なんとか売り上げが立つことが分かったんです。

杉原:どうしてそんなことが起きていたのですかね?

三寺:当時うちの会社は、お客さんの予算に合わせてうちが赤字でも請け負うという状況があったんです。それまでのお付き合いは大事でも、父のええかっこしいのために会社を経営しているわけではありませんから、そういうものを全部やめて、売って十分に利益が出ることだけをやりますという形に経営転換しました。

杉原:いやぁ、すごくよく分かります。こちらの側で創意工夫をした結果、価格が安くできましたというのは良いのですが、お客様都合で合わせていくというのは、自転車操業がどんどん膨らんで、結局一輪車になっていくだけですもんね。

三寺:おっしゃる通りです。だけど、仕事はくるから、なんとなく社員は忙しい気になりますが、経営は厳しくなる。会社自身が疲弊していってしまいます。

爆発的な成功か、爆発的な失敗か、

勝負をかけた戦略

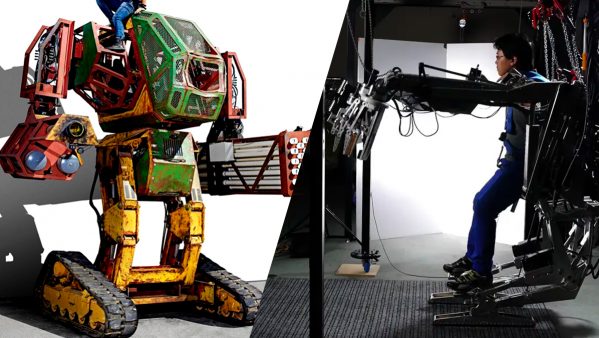

身に着るだけでストレス、眠気、暑熱リスク、体調などを測定し、体の状態を可視化できるオリジナルのウェアラブルデバイス「hamon(ハモン)」。

杉原:これらの改革を経て、会社の黒字化に成功されたということですが。

三寺:はい、おかげさまで、数年で黒字化することができましたが、いろいろと思うところはありました。近年はデバイスセンサーに注目が集まりはじめていましたから、センサー市場が活況になった時には大手が近しい素材を開発し、参入してくるだろうという予測を立てました。経営を考えた時、道は二つに一つだなと。

杉原:というと、どういうことでしょうか。

三寺:元々、継ぐつもりのなかった家業ですから、大手が参入してきた段階で、静かに会社を閉じるのか、もしくは、本気でウェアラブル市場に突入するのか、この場合、考えられる結果は爆発的な失敗か成功、つまり、生か死のどちらかです。

杉原:なるほど。

三寺:私たちの会社は、爆発的な成功を夢見て、突入する選択をしました。

杉原:『爆発的な成功を夢見て』最高ですね!笑 開発された糸というのは、銀を綺麗に被膜しているから導電性が高く、かつ、加速度センサーなどと組み合わせることで、ウェアラブルデバイスとして非常に有用な商品になるということでしょうか?

ミツフジが開発したウェアラブルデバイスは生体情報からストレスの度合いや眠気、体調、暑熱リスクなど体の状態を計測することができる。

三寺:そうです。糸なのでとても扱いやすいということが言えると思います。もともと服を作るために開発していますから、洗濯や汚れへの耐久性もかなり強く、着心地の良さもこだわっていますので伸縮性を持たせる加工もしています。そこが、他の銀メッキ糸との違いだと思いますので、汎用性も実用性も高いものとなっています。

杉原:実際にはどのように使われていますか?

三寺:連続した正確なローデータをきれいにとりたい大学の研究機関や、企業のR&Dなどで使われることがあります。また服として着られるものだけでなく、手首に巻いて計測する時計型のウェアラブルデバイスも開発しました。スマートフォンと連動して、情報も見やすくしています。

杉原:進化が止まりませんね。なんだかうちの会社で開発したものと組み合わせると、面白いものができそうな気がします。ぜひまたお話をさせてください。今日はありがとうございました。

三寺 歩(みてら・あゆむ)

1977年2月7日生。京都府出身。2001年 立命館大学経営学部卒業後、松下電器産業株式会社(現パナソニック)入社。シスコシステムズ、SAPジャパンなどを経て、2014年9月 三ツ冨士繊維工業株式会社(現ミツフジ)入社、代表取締役就任。

関連記事を読む