21世紀に入って全世界でカーボンニュートラル、カーボンリサイクルの気運がどんどんと高まり、モータースポーツ界でも対応をせざるを得なくなった。化石燃料を主体とする内燃機関、既存のエンジンパワーユニットを一新させるのではなく、全く新しいシリーズを立ち上げた。それが電気モーターを搭載したフォーミュラE。電気自動車(EV)のF1とも呼ばれる。2014年から始まって、現在シーズン7に入っている。そして、このシーズン7から世界選手権のタイトルがかけられている。世界選手権レースシリーズの中で一番新しいのがフォーミュラE世界選手権である。一方モータースポーツの最高峰、F1(フォーミュラ・ワン)は、1950年に始まり最初から世界選手権のステイタスで70年以上の歴史がある。

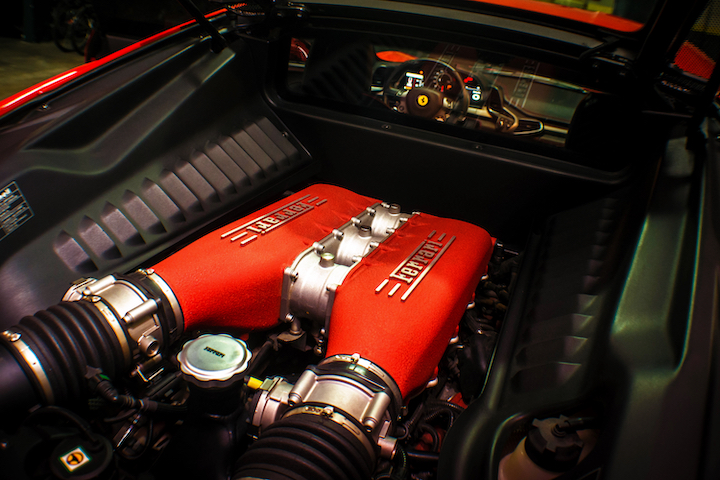

フォーミュラEの動力はモーター。F1の動力は内燃機関(エンジン)という点が一番大きな違いである。実は、現在のF1もエンジンとモーターを組み合わせたハイブリッドになって回生ブレーキと排気ガスで回したタービンで発電し、バッテリーに蓄電してモーターも動力源の一部となっている。しかしそれは、カーボンニュートラルというよりもエンジン本体をコンパクトにダウンサイジングし、少ない燃料で大出力を得ることを目的としたのである。ちなみに、最新のF1は1.6リッターエンジンとハイブリッドシステムによって700馬力を発生している。以上の説明を読んでいただくだけでもF1のパワーユニットの複雑さをご理解いただけるのではないだろうか。

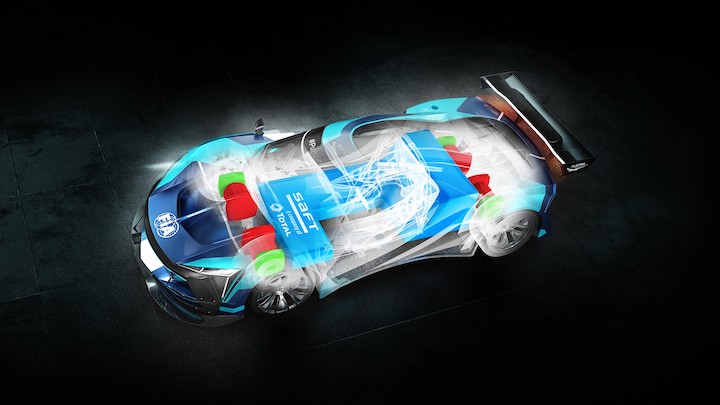

一方のフォーミュラEは、電源の搭載リチウムイオンバッテリーとモーターの組み合わせ。いたってシンプルなのである。走行中のブレーキングでエネルギーを回生もしている。始まった当初、シーズン1の出力は、200kW=270馬力。そして現在は250kW=340馬力となっている。また、シーズン1(2014-2015年)からシーズン4(2017-2018年)まで、レースの半ばで車両を乗り換えていた。それは、バッテリーの容量が1レースを走破することができなかったからだ。しかし、バッテリーの大容量化が急速に行われ、電力量が28kWhら54kWhになったおかげでシーズン5(2018-2019年)から車両の乗り換えが不要になった。例えば一般乗用EVの日産リーフに搭載されているバッテリー容量は、二種類あって40kWhと62kWhである。それと比較するとフォーミュラEの搭載バッテリーの電力量が少ないと思う方がいるかもしれないが、決勝レースは、45分プラス1周なので十分なパフォーマンスを発揮することができるのである。F1競技の決勝レースは周回数が決められている。それは、305kmを超えた最小周回数である。

さらば爆音 スマートなマシンで

モータースポーツのイメージを刷新

フォーミュラEは、既存のモータースポーツのイメージを打開し、新たなイメージを強調しようとしている。F1はモータースポーツ専用のサーキットで開催されるが、フォーミュラEは、世界各国の首都や風光明媚な観光地の公道に特設サーキットを設けて行われている。主たる動力がエンジンとモーターの違いによって、F1はその魅力のひとつである排気音を発するが、フォーミュラEはモーターの回転音、ギアの摺動音、そして電車が発進するときに聞こえるインバーターのキューンという音がするだけ。つまり、静かなモータースポーツとして多くの人が住む街中の特設サーキットにおいて、排気の騒音を気にすることなく実現させているのだ。

排気ガスも爆音もないため、街に近いところでレースが可能だ。

筆者は、2019年に香港で行われたイベントを取材したことがある。会場は、香港島のセントラル地区、ハーバーに面した公園の一部と公道を閉鎖して特設のコースを造って行われた。メディアセンターで仲間と談笑していると練習走行が始まったが、エンジン音がないので気づかなかったぐらいだ。通常のレースイベントとの違いを実感した瞬間である。モータースポーツファンにとっては排気音、エキゾーストノートが魅力のひとつでもあるけれど、フォーミュラEではそれが無い。レースを盛り上げるため会場では音楽が流されているが、レース中に音楽が聞こえるというのも新しい経験だった。

フォーミュラEに参加したことのある日本人のドライバーは少ない。その一人、小林可夢偉選手が「レースをしていて観客の声援が聞こえたのは新鮮な経験だった」とコメントしている。街中に造られた特設サーキットは、取材する我々にとっても、とても助かる。通常サーキットは郊外に造られており、宿泊先から自動車で1時間以上を要することは少なくないのだが、香港では路面電車やバス、地下鉄など公共交通機関を使ってアクセスすることができた。市内のホテルから僅かな時間でメディアセンターに到着することができたのである。

通常モータースポーツシーズンは、春から秋。ところが、フォーミュラEは、秋から年を跨いで翌年の春夏までのスケジューリングとなっている。これはF1などのシリーズとバッティングしないようにするためだ。だが、2020年は、コロナ禍によって、開催を見送ったり、スケジュールの変更が余儀なくされた。苦肉の策で一大会2レースを開催するなどの処置をとっている。

加速する電気制御開発

参加しているマシンは、フォーミュラEでは、単一。ワンメイク状況である。イタリアの世界最大のレーシングカーメーカー、ダラーラ社が作るマシンを使用する。Gen1という名称のマシンを使用したシーズン1からシーズン5までは各マシンのコンポーネンツ全てが同一だった。Gen2マシンを使い始めたシーズン6からモーターやインバーターなど走行性能を左右するコンポーネンツをチーム独自で開発、調達することが許されている。日本の電子機器メーカーもチームの要請を受けて共同開発していた。

2019年の香港のe-Prix(F1のGrand Prixに対してフォーミュラEではそう呼ぶ)後に幾つかのチームは、来日してメーカーとのミーティングを行っていた。電池の大容量化もそうだが、電気的な制御に関する開発がものすごいスピードで進んでいる。チーム独自の開発が解禁されたことをきっかけに、世界中の電子機器メーカーが開発に参入、開発競争が激化しているのだ。現在は、日本のメーカーは深い関わりを持っていないと聞く。一般社会の電子機器メーカーのシェアと同じように新規参入してきたメーカーがそれまでのメーカーに代わることが起きているようだ。

F1では、参加しているチームは全て独自のマシンを開発しなくてはならない。エンジンについては、ほとんどのチームがエンジンメーカーから供給を受けているが、フェラーリやメルセデスのようにシャシーもエンジンも参加チームが開発している場合もある。日本のホンダは、RedBullとアルファタウリにエンジンを供給しているのはご存知だろう。ポイントの名称でもその違いが明らかで、ドライバーズ選手権ポイントの他に設けられているポイントが、フォーミュラEは“チーム選手権ポイント”、F1は“コンストラクターズ選手権ポイント”である。コンストラクターズ、つまり製造者に対するポイントなのだ。チーム独自が製造者であることを示している。

サーキットの構造にも違いが

特設サーキットで行われるフォーミュラEは、コースサイドはコンクリートバリアで囲まれている。そしてコース幅が狭いためにマシン同士の接触が多い。よって、ボディワークはかなり頑丈になっている。そして、エアロダナミクス(空気力学)をあまり突き詰めていない。単一マシンなのでその差はないのである。一方のF1は、目に見えない空気の流れをいかに有効なダウンフォースの発生に導くかと追求し、毎戦改良開発をしている。

日本でも近未来にEVを促進するすると喧しい。環境に害を及ぼさない、CO2を排出しないフォーミュラEは、純粋なモータースポーツではないと、揶揄する向きもある。世界のモータースポーツを統轄する国際自動車連盟(FIA)は、日本自動車連盟(JAF)に対してもフォーミュラE開催の検討を打診した。東京、大阪、横浜という具体的な開催候補地も挙げられた。しかし、公道を使用する点などで、管轄官庁との調整が難しかった。筆者も東京のお台場でモータースポーツイベントを開催する組織に加わり、公道でレーシングカーを走らせた経験があるが、公安関係の関係各所との折衝、調整に苦労した経験がある。その点、F1はサーキットで走らせるので、公道を云々という苦労はいらない。マシン等の物流の緊急一時輸入、輸出。また、チームの使用する無線に関して、一時的にサーキットの周辺を日本の電波法に対して治外法権として使わせるなどだけだ。

時代の要請で生まれた新たなフォーミュラEとモータースポーツの代名詞であるF1にはこれらの大きな違いがある。果たして、フォーミュラEが日本で開催できる日はくるのか。自動車大国、日本の動きは世界からも注目されている。