現在はAIの第三次ブームといわれている。機械のスペックが上がり、膨大なデータを処理できるようになったことで、いわゆるディープラーニングが可能になり、ビジネスの様々なシーンに活用されるようになった。しかし、AIが何を得意とし、実際にAIを使ってどんなことができるのかは一般にはあまり知られていない。AIを活用したオーダーメイド型のソリューション開発やコンサルティングを提供する株式会社 Laboro.AIのCEO・椎橋徹夫氏に、編集長・杉原行里がAIビジネスの可能性を聞く!

AIは人間の右脳的な働きを実現できる

杉原:僕はその分野にいるのでそう感じてはいないのですが、一般の方はAIを神格化している部分があると思います。そもそも“AIはなんでもできるのか?問題 ”というのがあると思うのですが、そのあたりを教えていただけますでしょうか?

椎橋:AI万能論に対してよく言うのは、まず「AIは基本的にはソフトウェアです」ということです。ただ、今までのソフトウェアやITシステムとは少し種類が違うことができるようになっています。今までのソフトウェアはロジカルな処理を正確に速くやることが得意でした。一方で直感的な処理が結構難しかったんです。

例えば、画像を見て、それが犬か、猫かを分類するみたいなことは、明文化できない直感的な処理が人間の脳の中で起こっています。そういう直感的な処理は今までのソフトウェアでは全くできませんでした。でも、AIはそれができるようになった。人間のように賢くて難しいことができるというより、人はわりと当たり前にやっているけれども、従来ならプログラムやルールに落とし込みきれなかった処理ができるようになったソフトウェアだと考えています。今までのソフトウェアが左脳的なものだったのに対して、AIは右脳的な処理ができるようになったと言ってもいいと思います。膨大なデータから自動的に特徴を見い出して、それに沿って具体的な認識や予測ができるようになりました。ですから、AIという言葉は「データに基づいた直感的な処理ができるソフトウェア」や、「認識や予測のアルゴリズム」という捉え方をするのが、現時点では実態に近い説明ではないでしょうか。

杉原:もともと、椎橋さんは東大の松尾研究室にも関わられていたということなので、その分野のエキスパートだと思うのですが、僕は、AIが介在することによって、今までバリューとしてとらえていなかった一連の行動や、価値を見出せていなかったデータを、価値あるものに置換できる未来を期待しているのですが。

椎橋:はい。まさにそうですね。

杉原:ヘルスケアの部門はそれが顕著だと思います。御社や椎橋さんの中で、今後こういう未来が来そうだという予測はありますか?

椎橋:はい。実はヘルスケア、メディカルの領域はひとつの重点領域として考えています。まさに、AIのイノベーションというのは、今までは価値に変換できなかった細かいデータを、AIというアルゴリズムを通して効率よく価値(バリュー)に変換できることです。でも、その中でまずみなさんがやるのは、とりあえず持っているデータの価値を引き出すためのAIを開発することなんです。

一方で20〜30年後を考えると、そういうタイプの取り組みの価値は、むしろ小さくなると考えています。より大きいのはA社、B社、C社、それぞれが持っている断片的なデータをきちんと組み合わせてAIのアルゴリズムを通すと、全員にとってかなり大きな価値を生み出すという流れです。今、我々は様々な領域でクライアントと1対1でAIのスキームを作っていますが、この先は複数のデータをつなげてAIに入れて価値を引き出すということも視野に入れていく必要性があるなと感じています。

杉原:具体的な例はありますか?

椎橋:はい、そうですね、例えば、今、健康診断のデータは保険組合が、病院の診断データは病院が、細かい精密検査のデータは検査会社がそれぞれ持っているような状態です。一方でそれらのデータを使って価値あることをやりたいのは、製薬会社や医療保険系の保険会社です。データを様々な人が断片的に持っていて、かつそのデータの価値を一番引き出せる人が、データを持ってないということが、すごくわかりやすく起こっているのが医療の領域です。この医療ビッグデータの活用が、ひとつの議論です。患者さんのデータを共有しあう構造の中で、アルゴリズムで処理されて適切に医療データが提供される形になると、リスクがあれば早めに手を打てて、健康なまま長く生きることが可能です。

近未来に予想されるAIの具体的な活用について話し合う編集長杉原(左)と椎橋代表(右)

杉原:僕もまったく同じことをずっと言っています。僕らはたぶん将来、病院というものが形を変えていくだろうと考えています。日々生活していく中で当たり前のようにデータがとられ、レコメンデーションがどんどんされていって、健康寿命が延びていくと。製薬・投薬もそうですが、まだパーソナライズされたものがないですよね。そこまでには越えなきゃいけない壁がたくさんあるとは思いますが。

椎橋:医療費も削減されるので、国レベルで考えるとデータの統合は絶対やったほうがいいのですが、難しいのは、一歩踏み出す、その一歩の踏み出しによってネガティブな印象を受ける可能性があることです。短期的にいかにインセンティブがある形で各プレイヤーがそこに踏み出していけるかというのを設計することが重要だと思います。

杉原:そうですね。僕らもよく言っているのは、結局ここで一番大事なのはコミュニケーションだということです。どういう未来がインセンティブをくれるのかというのを提示しない限りは、たぶんみんなはデータ共有に賛成してくれないですよね。

「冷蔵庫の中の最適解」を

AIが導き出す!?

杉原:今後、医療の業界以外には、どういう分野でより顕著にAIが活用されていくでしょうか。

椎橋:そうですね。キーワードになるのが、フィジカル×コンシューマのデータの領域だと思っています。要はインターネットを介したデジタルなデータの分野は、すでにネット系のプレイヤーが色々とやっています。一方で物理的なところと切り離せない領域、医療もそうですが、これはまだネット系のプレイヤーもほとんど手つかずです。

食の領域もそうですね。例えばレシピは、データがフィジカルなので、あまりきちんと整備されていない。ここが整備されていくと、新しい料理をAIが発明したり、その人の今食べたいものと料理のスキル、あとは冷蔵庫の中に何が入っているかを総合的に見て、作り方まで含めた献立の提案ができる世界も可能です。これをやろうとすると、一社だけではできない。栄養という観点でいうと、先ほどの医療にもつながっていきますし、食周りのデータにAIを活用するというのはあると思います。

杉原:確かに食もパーソナライゼーションされていくほど最適解みたいなものが出てきますよね。と同時に、要はフードロスの防止にもつながると思います。だいたい日本だと年間600万トンくらい捨てられていて、実は事業者と一般家庭は、ほぼ同じくらいの量を捨てているそうなんです。ということは、まず冷凍庫の中の最適解がまだ出ていないのではないかと。買い物に対してのレコメンデーションが出てくればロスを減らせるし、そういう世界も、悪くないなと思います。スーパーマーケットで先に買っておいてくれるとか。

椎橋:結局、ネットのデジタルな消費って消費者の消費活動でいうとかなり部分的ですよね。フィジカルな領域の消費データにきちんとアルゴリズムやAIが入っていけば、バリュー地点をさかのぼって、産業全体のデータをつなげて、より効率化していくということが絶対に起こってくると思います。

杉原:僕らはデータを提供したら、1人あたり年間で何百万円かもらえる世界がくるだろうと予想しています。65歳以上からは年金をもらわなくても、たぶんデータ提供者にお金がもらえるみたいな未来が来るんじゃないかと。

椎橋:これまでのインターネットを中心としたイノベーションは、GAFAやBATなどの米中のインターネットジャイアントがデータを全部抱え込む世界でした。それに対して、ヨーロッパのGDPR(EU一般データ保護規則)などの動きもそうですが、個々人が自分のデータを管理するという分散型の方向に行ったほうが健康的ですよね。それが成り立ちうるひとつの領域が医療です。だから医療を起点に、それぞれが自分のデータを管理して、それを適切な範囲で提供することで、誰かに対して価値を提供して対価を得る。そういう社会的な構造を日本のマーケットで世界に先駆けて作って、その形を海外に展開していくことができると、すごく面白いと思います。まさに医療かつ高齢者という部分では、日本は世界最先端の課題先進国ですし。

杉原:今後日本の新しい産業を支えていく上では根幹となっていく部分かなと僕も思っています。課題先進国というのはある意味ラッキーですよね。

テックビジネスで

必要なのは技術の俯瞰図

杉原:一方でAIの世界は進化が速いですよね。そうすると、ビジネス側も研究をおろそかにできないと思います。それについてはどう考えていますか?

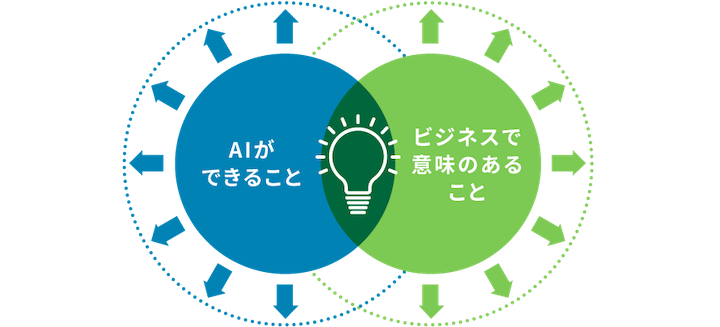

椎橋:AIもそうですが、あらゆるイノベーションが起こっている時は、まず学術的な領域から論文などの形で新しい技術が発表され、新しい手法が科学的に確立され、それが実用可能な技術に落とし込まれ、さらに現場で使えるソリューションになっていくという、一連の流れがあります。その意味で、アカデミアの先端にきちんとキャッチアップながら、それをどう使えばどんな産業ビジネス的な価値につながるのかということを考えることが大事だと思います。

ただ、学術的に新しいことを生み出すことをスタートアップ企業がやらなきゃいけないかというと、必ずしもそうではないですよね。どちらかというと、全体像がきちんと見えていて、技術の俯瞰地図を持っているということが必要です。つまり、この技術を探ろうと思ったらこの研究者にあたればいいとか、この論文を見ればいいとかいう全体図ですね。医療に例えれば、各専門医をつなげられる総合医のような立場です。これからスタートアップを起こす時には、実現したいことに対して、全体的なマップを見て、「これを実現するためにはこの専門医とこの専門医とこの専門医に聞きに行くのが重要だ」とか、「これをつなげるのが重要だ」とか、そう考えられることが大事ですね。

杉原:あとは誰とコラボやアライアンスを組んでいくかというのが大事になりますよね。実現したい未来に対して、1人ではなかなかチャレンジできませんから。HERO Xも、ここがコミュニティの場になって、様々なものが生まれていけばいいなと思っています。

椎橋徹夫(しいはし・てつお)

米国州立テキサス大学理学部物理学/数学二重専攻卒。ボストンコンサルティンググループに入社後、東京オフィス、ワシントンDCオフィスにてデジタル・アナリティクス領域を専門に国内外の多数のプロジェクトに携わる。BCG社内のテクノロジーアドバンテージグループのコアメンバーとして、ビッグデータ活用チームの立上げをリード。のちに東京大学工学系研究科松尾豊研究室にて産学連携の取り組み、データサイエンス領域の教育、企業連携の取り組みに従事。2016年、株式会社Laboro.AI(https://laboro.ai/)を創業、代表取締役CEOに就任

関連記事を読む