移動サービスをシームレスにつなぐMaaSのようなシステムや、自動運転などのテクノロジーは、世界各国で研究・導入されている。日本でも実証実験はされているものの、まだ実用化は進んでいないのが現状だ。その原因のひとつに、道路交通法をはじめとする法規制があるとされている。知財関係の訴訟に詳しく、多くのスタートアップにも関わる溝田宗司弁護士に、国内モビリティの法律面での問題点を聞いてみた。

新興国に突破口!?

新たなビジネスプレイヤーの登場も

世界各国でイノベーションが起こっているMaaSや自動運転車、ライドシェア事業。しかし、日本はというと、既存のものの組み合わせで終始している場合が多い。日本の交通網は成熟しているがゆえ、それに伴う法規制も多くなる。そこで、法の範囲の中でタクシーに関するアプリ業務を委託するなど、一定の枠の中の開発になりやすい。また、モノ作りにおいても、日本は採用する部品ひとつとっても、許認可のルールが厳しい。日本ではモビリティに関するイノベーションは起きにくいのだろうか。

「日本には,白タクなどを規制する道路運送法というものがあって、タクシーのようなことをやろうとしても自由にできるわけではありません。例えば,MaaS事業者として有名なUberは,日本にも上陸していますが,海外と同じサービスを提供できているわけではありません。では,日本でMaaS事業者が出てこないのかというと、意外にそうではないと思います。例えば、日本のベンチャーでフィリピンでバスとタクシーの中間のようなモビリティの提供をはじめた会社があります。時間通りに走らせるのではなくて、すべての車両を等間隔で走らせ、5分待てばバスが来るというシステムです。当然,日本で同じことをやろうとしても、許認可が必要になってくるので、東南アジアでの事業化をめざしています」

もはや国内にこだわらず海外で始動するベンチャーは多いと語る溝田弁護士

つまり、グローバルな規模で見れば、日本のモビリティ企業も活躍しているということだ。溝田氏によると、やはりビジネスモデルそのもので勝負するタイプの企業は、海外に出ていくことが多いという。さらに、ビジネスモデルそのものが大きく変化しているのも特徴だ。

「以前はビジネスプレイヤー(メーカー)がいて、そこからユーザーはモノを買ったりサービスを受け取っていました。でも、今は、そのやりとりの『場』を提供するプラットフォーマーがどんどん出てきていて、ベンチャーにもその流れがきています。従来は,オープンイノベーションという形で,資金が豊富な大手が場を提供して、ベンチャーが技術を提供したり、モノを開発するというパターンがよくあったと思いますが、今はIoT関連などの分野では、ベンチャー企業がプラットフォーマとなる例も登場してきています。ビジネスとしても大きいので、様々な企業がプラットフォーマーになりたがっている時代です」

前述のベンチャーも、主体は新公共交通システムの提供だ。従来は国がおこなってきたプラットフォーマーの役割を、私企業が担うようになってきている。その競争は、世界では、もう始まっているという。

モビリティ改革には

法整備のためのロビー活動も必要

ただ、国内ではやはり法規制の問題がある。グローバルに戦略を展開するとしても、国内での発展をおざなりにはできないだろう。限定された地域でのモビリティの実証実験は数多く行われているが、果たして、それを一般の社会に適応できるのか。そこで吸い上げられたリスクや問題点が、法改正などに反映されなければ意味がない。

「実証実験の目的は課題を抽出すること。ところが、日本の実証実験はうまくいくことが前提になっている面がある。例えば、自動運転を日本の社会に取り込んでいこうとしたら、法整備は絶対しなくてはいけません。事故を起こした時に、誰が責任を取るのか。プレイヤーなのか、サービスを提供した会社なのか、許認可の問題なのか。刑事上の責任、民事上の責任、行政上の責任、3つが関わってきます。でも、本当に課題が明確になっていないと、法整備はできない。最初から100点を取るのは無理だとしても、100点を目指してやるべきで、そのために実験をやるんだという本来の役割・目的を忘れないようにしたほうがいいでしょう」

開発段階でいつも話題がテーブルに上る法整備の問題だが、現状では日本のモビリティの実証実験の現場に法律の専門家が入っているケースは少ない。今後どういう規制が必要なのか、どんな法律的な問題が想定されるのかが、わからないのではないかという危惧もある。

「本当は新しい産業が立ちあがってくる時には、ロビイングのような活動が必要なんです。既存の規制はこうだけれど、こういう社会になるのだったら、新たにこういう規制が必要になるから、国会に働きかけて作りましょう、と。これをロビイングというのですが、日本ではあまり行われていません。アメリカでは盛んにやるわけです。利権団体をまとめて国と交渉する、いわゆるロビイストが普通の仕事として認められている。日本でもそういう活動が必要になると思います」

必要性は感じつつも、実際の動きに結びつかない理由はどこにあるのだろうか。例えば、弁護士がロビー活動のキープレイヤーとして動くことはあり得ないのだろうか。

「モビリティの話に関わらず、弁護士とビジネスマンとの距離感の問題もあると思います。私がいうのも変ですが、日本で弁護士というと、“先生” という扱いで敷居が高いイメージです。でも、アメリカでは、“特殊な知識を持っていて、それがビジネスになっている人” という扱いですね。ですから、わりと軽くビジネスの相談もできるのではないでしょうか」

ただし、この現状も、変化しつつあるという。

「日本でもベンチャーに関連する弁護士もたくさん出てきて、そうするとシームレスなサービスを提供しないとスピード感についていけない。ですから、最近は国内の弁護士の中にもまるで同じ会社で働く同僚みたいに気軽にアドバイスをするタイプの弁護士が増えてきています」

法律を作りつつ

条例で地域格差をカバー

日本でモビリティ革命が進まないもう一つの背景には、都市と地方の格差があるといわれている。様々な交通網が張り巡らされた大都市圏では、新たな移動手段が必要とされない。一方で、地方では過疎化が進み、自動運転車やライドシェアなどのニーズが高まっている。必要なモビリティが、地域によって大きく違うのだ。これについて、溝田氏はこう語る。

「憲法上の要請により、法令と条例の関係というのが問題となります。この点、法令が全国的に一律に同一内容の規制を施す趣旨ではなく、その地方の実情に応じて、別段の規制を施すことを容認する趣旨であると解されるときは、条例による規制ができるとされています。MaaS関連については、ある程度は国の法律で決めた上で、各地方自治体の条例で差を出していくというのが現実的だと思いますね」

様々な問題点はありつつ、日本のモビリティにも可能性があることがわかってきた。ところで、モビリティに関わらず、イノベーションという面で、多くの知財特許などにかかわってきた溝田氏によれば、「ビジネスモデルの特許出願が増えている」という。いったいなぜなのか。

「特許は本来、モノ作りのためのものでした。特許というのは新規性、進歩性その他が条件になる。ビジネスモデルなんて発明じゃないとされてきたんですね。ところが、最近、ビジネスモデルの特許出願が増加し、特許になる確率も上がってきています。ビジネスモデルで勝負するという時代にはなってきていると思います」

MaaSなども、まさにビジネスモデル。ハードを提供するというよりは、シナジーやプラットフォームを提供する流れは、これからも加速していくだろう。モビリティの改革も、その流れの中にあることは間違いない。

溝田宗司 (みぞた・そうじ)

MASSパートナーズ法律事務所共同代表パートナー。2002年同志社大学工学部電子工学科卒業後、日立製作所にて特許業務等に従事。2003年弁理士試験合格(同年12月登録)し2005年からは特許コンサルタントとして活動。その後、2005年大阪大学高等司法研究科入学、2008年03月修了、2009年09月司法試験合格し、11月より司法研修所入所(新63期)、2010年に弁護士登録、2012- 首都大学東京MBA非常勤講師(知財)、2018年度、2019年度 関東経済産業局主催オープンイノベーション促進のための支援体制構築事業に参画、特許訴訟や特許戦略に強い弁護士として活躍している。

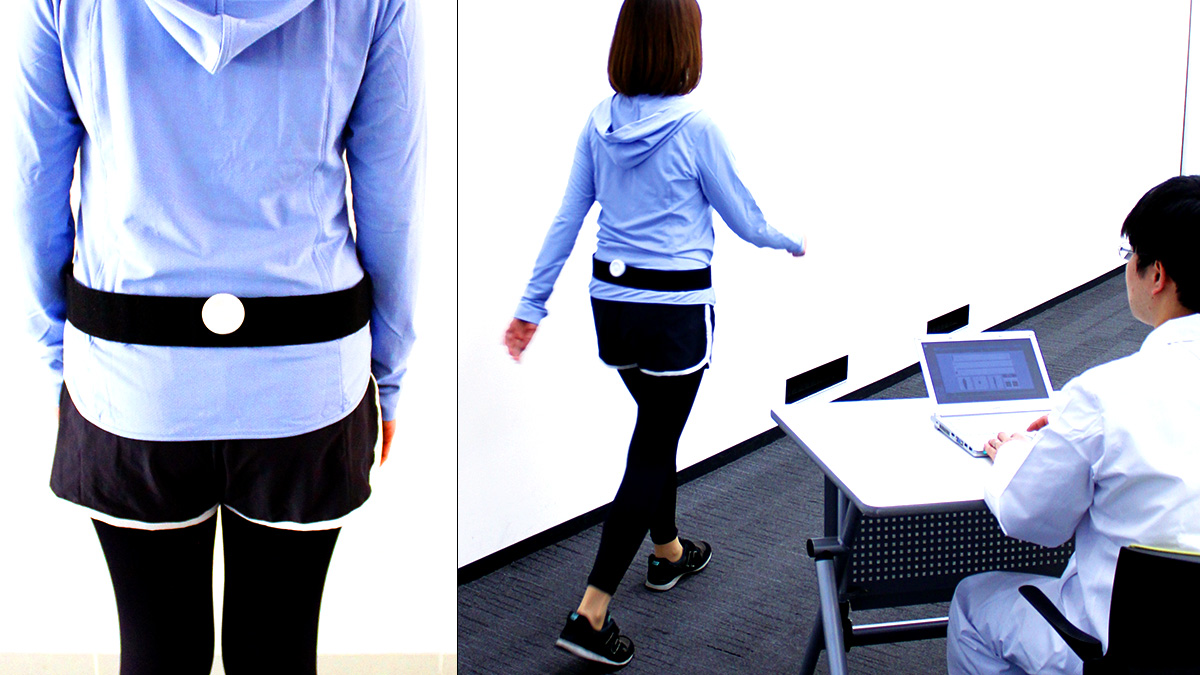

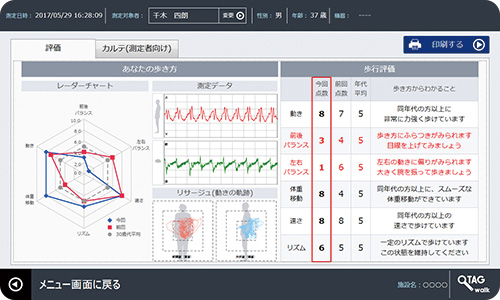

10メートル歩く間に、センサーがパソコンと無線通信し、歩行データを取得。それを独自のアルゴリズムを用いて数秒で解析、「動き」「バランス」「速さ」「リズム」などの指標で歩行状態を〝見える化″する。センサーは超軽量なうえに、Bluetoothと接続しているため、計測場所や通信環境を選ばず、簡単かつ気軽に計測できることも大きなポイントだ。

10メートル歩く間に、センサーがパソコンと無線通信し、歩行データを取得。それを独自のアルゴリズムを用いて数秒で解析、「動き」「バランス」「速さ」「リズム」などの指標で歩行状態を〝見える化″する。センサーは超軽量なうえに、Bluetoothと接続しているため、計測場所や通信環境を選ばず、簡単かつ気軽に計測できることも大きなポイントだ。 しかし、評価やアドバイスをもらっても、難しいのは「続けること」。「Q’z TAG™ walk」は、過去データとの比較、計測スタッフと計測対象者との対話を促すためのコミュニケーションシートなど、“継続”のための仕掛けづくりも、さまざまなツールでサポートしている。

しかし、評価やアドバイスをもらっても、難しいのは「続けること」。「Q’z TAG™ walk」は、過去データとの比較、計測スタッフと計測対象者との対話を促すためのコミュニケーションシートなど、“継続”のための仕掛けづくりも、さまざまなツールでサポートしている。