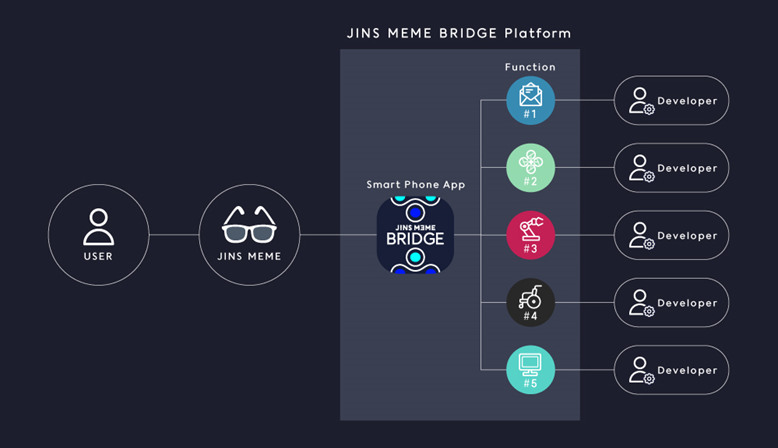

ファッション性の高いデザインやメガネの枠を超えた機能で、視力が悪い人はもちろん、視力が良い人にも人気のJINSのメガネ。今年2月、ハンディキャップを抱える人を含めたすべての人々に向け、メガネと連動した革新的なアプリ開発プラットフォーム『JINS MEME BRIDGE』を公開。開発を担当したJINS(株式会社ジンズ)の一戸晋さんにお話を伺いました。

メガネの常識を覆す、革新的なものづくり

メガネの常識を覆す、革新的なものづくり

−今年2月に公開されるや否や、早くも話題となっている『JINS MEME BRIDGE』について、詳しく教えてください。

『JINS MEME BRIDGE』(以下『BRIDGE』)は、JINSが独自開発した3点式眼電位センサー(特許取得済)を搭載した「JINS MEME(ジンズ・ミーム)」をかけることで眼の動きを検知し、それらを入力コマンドとして変換することが可能で、APIを通じてデバイス操作ができるアプリケーションです。眼の動き捕らえ、メガネをコントローラーとして使うことで、ハンディキャップをもつ人や高齢者の生活を支援するだけでなく、一般の人も含めたすべての人々の表現の自由を叶えるものだと考えています。

−『BRIDGE』はALS支援プロジェクトとしても注目されていますが、どのような経緯でこのような取り組みをすることになったのですか?

『JINS MEME』という、まばたきや視線の動き、体の動きを取得することで、専用のアプリケーションと連動し、自身のココロとカラダを可視化する、センシング・アイウエアを提供しているのですが、それを発表したときに「WITH ALS」代表で自身もALS患者である武藤将胤さんが真っ先に注目してくれたのです。このメガネがあれば、ALS患者の意思表示が簡単にできるのではないかと。眼の動きでデバイスを操作するというアイデアはすでにあったので、実際にやってみようということになったのです。

−今回のアプリもそうですが、JINSさんはメガネのイメージや価値の変革という点で先導して取り組んでいらっしゃいますよね。

当社は、ブランドビジョンに「Magnify Life(マグニファイ・ライフ)」を掲げ、メガネを通して人々の人生を豊かにするための商品やサービスを提供したいと考えています。例えば、JINSの人気商品でもある『JINS SCREEN(旧JINS PC)』は、メガネをかけることで眼の健康を守るという、メガネの新しい価値を生み出した成功例のひとつです。そういったものづくりをするなかで、メガネとアプリを連動させた『JINS MEME』が生まれました。

開発のきっかけは“頭のよくなるメガネ”

−『BRIDGE』のベースになっている『JINS MEME』の開発のきっかけは、何だったのですか?

約5年前ぐらいですかね。『脳トレ』で有名な東北大学の川島隆太教授にお会いする機会がありました。そのとき当社の代表である田中が「頭がよくなるメガネって作れないですか?」という話を持ちかけたのです。それから定期的に川島先生とお会いしてアイデア出しをすることになり、そのなかで私たちは“眼電位”という技術を知ることになりました。

−眼電位とは?

眼の表面には電位があります。角膜側がプラスで、網膜側がマイナスとなっていて、眼球が動いた時に眼の付近の皮膚表面に電位の変化が発生します。その変化を読み取って眼球の動きを判定するのが眼電位技術です。

眼電位そのものは実験や研究の領域で数十年前からあったのですが、カメラ技術の発達に伴い、電極を直接眼のまわりに貼って眼の動きを測定する眼電位は枯れた技術になっていました。しかし川島先生とお話しするなかで、当時4点で取得していた眼電位が現在は3点で取得できることがわかりました。3点ならメガネに搭載しても違和感がなく、何かできるかもしれないという気づきがそこであったのです。

−そうして、眼電位技術を使った『JINS MEME』が生まれるのですね!

眼電位の技術を形にしていくなかで、眠気というキーワードが上がっていました。眼電位で眠気を推定できるらしいけれど、じゃあどうしようという段階のときに、関越自動車道で高速路線バスの大事故がありました。ドライバーの眠気を事前に察知できれば、この事故は防げたかもしれない。メガネをかけることで眠気を検知して知らせてくれるものがあったら、すごく意味のあることではないかと考えました。それから商品の発売と同時に提供したアプリ『JINS MEME DRIVE』の開発が始まり、本格的に『JINS MEME』がスタートした感じです。

『JINS MEME』から『JINS MEME BRIDGE』へ

−『JINS MEME BRIDGE』の開発にあたり、いちばん苦労したのはどんなことでしたか?

『BRIDGE』は、眼の動きをコントローラーとして使いますが、眼の動き、特にまばたきはほぼ無意識に行っているものです。それを自分の意思で操ること自体大変ですが、ユーザーが強い意思をもたないと動かせないのでは製品として不完全です。誰でも自然と使うことができる仕様までもっていくことに苦労しましたね。あとは眼も体の一部なので、コンディションがあります。最初は調子よく動かせても、やり続けていると疲れて思うように動かせなくなるし、昨日と今日とではパフォーマンスも違います。デジタルデバイスとして、判定の精度をブラッシュアップしていくのも苦労しました。

−『BRIDGE』の今後の課題や展望を教えてください。

武藤さんの提案で我々がいちばん感銘を受けたのは、「大好きな音楽やDJをやめたくない。創造することやクリエイティブなことを続けることで、自分が生きている証明をしたい」というところです。生活をサポートするのは当然で、それとは違う“表現”という領域をもっと広げていきたいと考えています。そのなかで、ハンディキャップを持つ人と健常者がガチンコで勝負できるようなものを作っていきたいですね。互いがフラットに競って高め合えるもの。ゲームでもいいし、DJもそのひとつかもしれませんね。

−『BRIDGE』の発表会での武藤さんのVDJパフォーマンスを見て、どう感じましたか?

通常VDJというのは、DJとVJがふたりセットでパフォーマンスするのですけれど、武藤さんはそれをひとりで、しかも眼の動きだけでやっています。本気でかっこいいなって思いましたね。先日武藤さんにアメリカの会場でもパフォーマンスしてもらったのですが、やはりすごい反響がありました。いろんな人にいろんなことを言われたそうですが、武藤さんは「おまえクレイジーだな」って言われたのがいちばん嬉しかったそうです(笑)。

理想は時間や空間を飛び越えるプロダクト

−先ほどのガチンコ勝負もそうですが、垣根のない社会のために未来にどんなプロダクトがあったらいいと思いますか?

具体的にまだ思いついてはいないのですが、時間や空間を飛び越えられるものに興味があります。オンラインで開業するということもそのひとつですが、もう少し改良を加えれば、何かできそうだなとぼんやり考えています。ハンディキャップによって、体が動かせる・動かせないとか、忙しいから動けないということも含めて、時間や空間を飛び越えることは、動けないことへの解決策になるのではないかと。究極は『どこでもドア』の考えに行き着きますけどね(笑)。

−いま、一戸さんが注目している企業や人を教えてください。

先ほどの流れで行くと『ドラえもん』ですよね(笑)。それ以外でいうと、『JINS MEME』の開発をサポートしてくれたライゾマティクスさん。うちのプロジェクト以外のものもすべて刺激的で、既存のものに新しい概念を組み合わせてものづくりをされています。いちばん最初にドローンを使ってお茶の間に生ライブを届けたのはライゾマティクスさんです。ドローンの可能性を一般の人に示した功績は、やはりすごいと思います。それだけでなく、洗濯物をたたんでくれるロボットとか、心拍がある程度高まったときに外れるブラジャーのホックとか(笑)、そういう遊び心があるものを作っってしまうところも好きです。ライゾマティクスさんが発表しているものは常にチェックして参考にしていますね。

『JINS MEME BRIDGE』はまだまだ進化途中。これからどんな新しい試みが生まれてくるのでしょうか。メガネの常識をことごとく覆すJINSというブランドだからこそ、ちょっと目が離せないプロダクトです。