“オフィスサイネージメディア”。少し聞き慣れないこのワードは、2016年に設立されたTAAS株式会社(以下TAAS)が生み出した新しい価値観に基づくメディアのこと。その根幹を成すのは、“e-Pod Digital(イーポッド・デジタル)”と呼ばれる機密文書処理サービスだ。「0円溶解処理」という謳い文句が示す通り、同サービスには、お金がかからない。文書の回収ボックスが広告メディア化した画期的なシステムなのだ。しかもこのサービスは、紙が再生資源化することからSDGsの貢献にも直結する。その先にはいったい何が見えるのか? TAAS株式会社 代表取締役兼CEOの大越隆行氏を訪ねた。

前例のない“オフィスサイネージ”

というメディアを創出

企業にとって、機密文書の処理は不可欠。それゆえ、業者に溶解処理を依頼するのは、当たり前のルーティンでもある。もちろん、それに対してコストをかけることも、これまでは疑問視されてこなかった。e-Pod Digitalは、その価値観を根底から変えるサービスだ。

「かつて自分が、海外の会社の立ち上げに携わっていた時に、数週間ぶりに日本に帰って来ると、膨大な広告やチラシが郵便ポストに入っていたのですが、それを捨てるたびに“もったいないな”と思っていて。たくさんのチラシが捨てられたゴミ箱を見て、企業の機密文書も高いサービスレベルで処理して、さらに付加価値も与えることができれば、共感してもらえるのではないかと。そう思ったのがe-Pod Digitalを作った原点ですね」

企業が大きくなればなるほど、処分する機密文書の量も膨大になる。それを安全に、しかも無料で処分できるサービスであるe-Pod Digitalは、コストの削減になるだけでなく、旧態依然とした考え方を変える起爆剤ともなる。 “オフィスサイネージ”という世界でも前例のない広告メディアを兼ねることで、無料のサービスとして成立させていることもユニークだ。

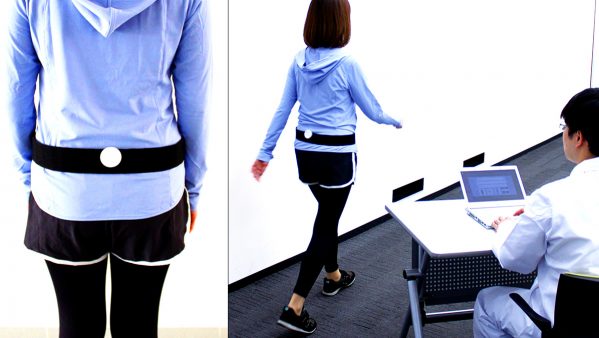

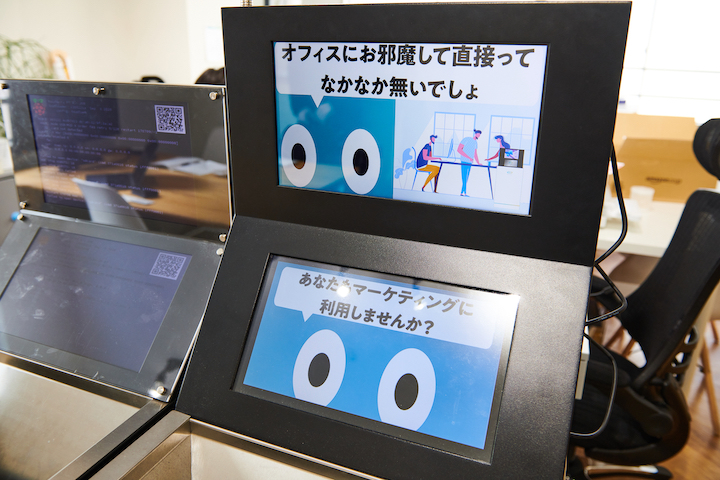

こちらが、e-Pod Digital。上のモニターが14インチ広告スペース、下が設置企業側が使えるサイネージパネル。利用企業は、自由に部署内などで共有したい社内情報を自由にサイネージで情報発信でき、IoTツール・デジタルツールとして使用されている。

「こういった形のオフィスサイネージは、これまで世界的にも例がありませんでした。日本では2019年8月に特許を取得して、現在、アメリカとEUにも特許出願を済ませている状態です。オフィスの中に、これほど入り込んだ広告メディアはありませんから、そこが大きな魅力だと思います」

ターゲットにダイレクトに

情報発信ができる

溶解処理するために、機密文書を回収して保管しておくボックスは、必ず社内に設置される。しかも通常は、部署やセクションごとに置かれるため、同じ環境、境遇の人たちが目にすることになる。それは広告主にとって、かなり有意義なことだ。

「タクシーの座席に設置されているデジタルサイネージのオフィス版だといえば、イメージしやすいと思います。しかもe-Pod Digitalの場合は、広告を目にする人の働く企業やその規模、業種などが全て明確なので、ターゲティングやセグメンテーションが既に全部できています。ペルソナの設定とリアルなニーズに齟齬が出にくく、無駄なくターゲットに情報を提示できる。それは、理にかなっています」

e-Pod Digitalは、企業内に入り込むことで、「より明確なニーズに対して情報が訴求できる」と語る大越氏。

確かに、機密文書は、同じ所属部署・チームが共有する。その処理ボックスであるe-Pod Digitalを取り巻く人々は、必然的に同じ境遇の人間であるため、ニーズが掴みやすい。それは広告媒体として、大きなアドバンテージとなっていることは頷ける。

「サービスがスタートしてから丸2年ですが、もうすでに300社以上が利用してくださっています。ボックスがいっぱいになったら提携業社に取りに来てもらえたり、処理証明書が発行できたりしますが、それらは全てクラウド上で完結して管理もできるんですよ」

e-Pod Digitalには、広告サイネージの他に、企業側がクラウド上で自由なやりとりができるもう一つのサイネージが装備されている。それは、共有する部内にメッセージを提示する掲示板的な使い方もできれば、クラウド上で連絡ツールのような使い方もできる。備品の発注なども可能だ。

「そういった付加価値もありますし、e-Pod Digitalは、ビジネス設計の時点から、 そもそもSDGsを意識したビジネス設計をしてきました。実際、企業側もこのサービスを利用することで、環境問題の解決に寄与することを認識していただいています」

企業内の紙が“循環”するという

新たな常識を作りたい

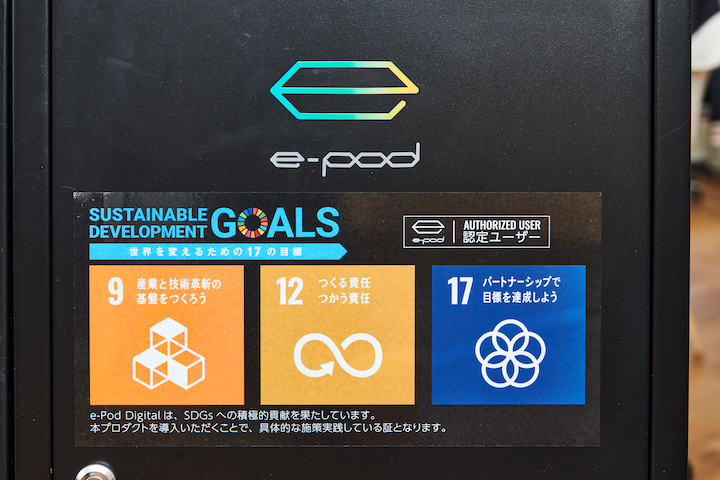

TAASは、e-Pod Digitalのサービスを通して、国連が定めた17の“持続可能な開発目標”の中から、特に3つの目標を掲げて実践している。機密文書の処理システムだからといって、決して紙の使用を推進しているわけではない。

TAASが力を入れているSDGsへの貢献は、こちらの9、12、17番の3つ。

「基本的に、私たちはペーパーレスを推奨しています。とはいえ、日本に根付いている企業文化の中で、ペーパーレスを完璧に実行することは、なかなか難しいと思います。ですが、紙の使用を最低限に減らした上で、どうしても必要な提案書や契約書などを処理する場合は、e-Pod Digitalを使えばSDGsに寄与できる。なおかつコストも大幅に下げられるとなれば、デメリットはないんですよ」

現在、e-Pod Digitalで処理された企業の機密文書は、A6のノートなどに生まれ変わり再利用されている。それは企業のロゴなどを入れたノベルティ(有償)などとしても重宝しているという。まさに紙が“循環”しているのだ。

処理された機密文書からリサイクルされたA6ノート。

「これまで、機密文書を処理する場合は、業者に費用を払って委託するのが常識でした。ただ、これからは無料でそれをやり、なおかつSDGsにも寄与することが、当たり前になっていくはずです。日本に昔からある業態でも、新しい視点やサービスがあれば、まだまだ効率化は図れると思っています」

これまで誰も着目してこなかった機密文書の処理にイノベーションをもたらしたe-Pod Digital。まさに目から鱗とも言える着眼点と発想が興味深いが、大越氏には、まだまだ様々なプランがあるようだ。最後に、今後の展望を聞いてみた。

「今後は、異なる業種との協業を強めていきたいと考えています。e-Pod Digitalで生まれたサイネージの機能だけを提供するとか、広告配信の仕組みだけを提供するなどして、また新しいスタイルのサービスが生まれれば本望です。ITや真新しいテクノロジーではなく、私は、昔からある日本の業態の中で、まだまだIoT・DXでチャレンジする余地は、大いにあると思っています」

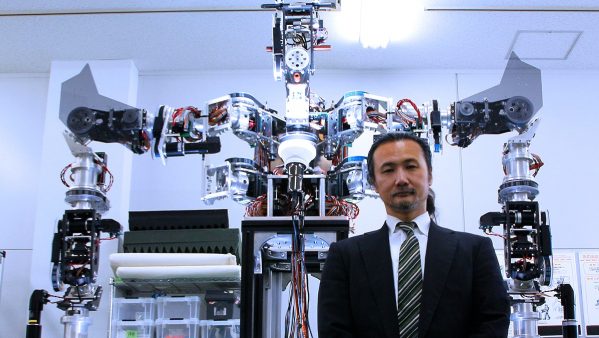

大越隆行(おおごし・たかゆき)

1985年、横浜生まれ。関東学院大学卒業後、株式会社groovesの営業職を経て、アマゾンジャパン合同会社に入社。当時、世界で最年少(26歳)の事業責任者に就任しキャリアを積む。2015年、ランサーズ株式会社に入社すると、ランサーズ・フィリピンの創業に参画。同社取締役に就任。2016年退社し、TAASを創業。2019年4月には、みずほ銀行「Mizuho Innovation Award 2019」を受賞。

関連記事を読む