車いすはもはや障がい者のものだけではない。そんな概念に変りつつある昨今の風向きの中、ユーザーの生活空間を広げ、質の高い生活を実現するための移動をサポートしてくれる新しい“乗れるロボット”『RODEM(ロデム)』の販売がついに開始した。そこで今回、医療現場にはじまり、災害地、そしてすべての暮らしと産業のためにロボットを開発する、株式会社テムザックの代表取締役・髙本陽一氏にその全貌をお話しいただいた。

新しい概念の前に聳え立った見えない壁

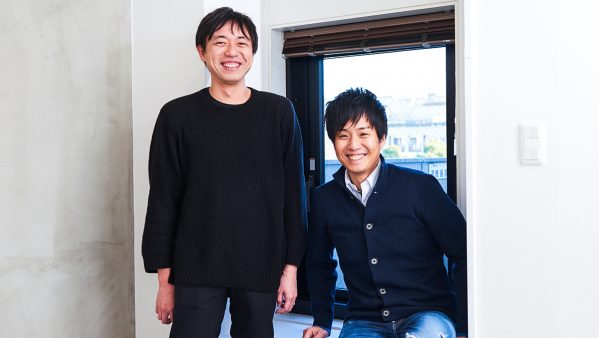

株式会社テムザック代表取締役・髙本陽一氏

介助者と被介助者の負担を軽減できるだけではなく、日常生活に密着した働きを目的とした“乗れるロボット”『RODEM』。機能、デザインを含め、今までの概念を壊すべくコンセプトで販売までたどり着いたわけだが、そこには予想だにしない苦労があったという。

「実はものづくりとしての苦労よりも、RODEMの開発コンセプトである “後ろから乗り込めて、椅子が上下する” という概念を理解してもらうのに最も苦労しました。介護などのプロであればあるほど、『椅子は前から座るものなので考えられない』って言うんです。

彼らは、既存の車いすに乗せるために滑り板を引いてスッと乗れるようにしたり、人によっては古武道を勉強して乗せ換えの負担をなくす努力などをおそらく長い時間やってきていたので、それをある意味否定しているRODEMの概念は、受け入れづらかったんでしょうね。後ろから乗るというのは、目の前に来たら前にスライドするだけでいいので、本当に楽なんです」

逆に言えば、プロとして直接現場で介護に携わっていない人にとってRODEMの概念は素直に受け入れられるのではないだろうか。なぜなら、その一連の動きは、回転などする必要もなく、直線運動だけで済むからだ。実に合理的である。しかし、想定外の壁はこのほかにもあったのだ。実証実験をデンマークで行った理由がまさにそうだ。

「はじめは九州大学の教授と実証実験の話を進めていたのですが、絶対的な安全を確保できたものでないと、実証実験はできないと言われてしまいまして。弊社からすれば、絶対的な安全を確保できたものは、実験する必要がないんです(笑)。それじゃ、日本ではできないねという話になって。

デンマークは、どんなものでもモニターになってくれるお年寄りの集団がいたり、たとえリスクがあったとしても、新しい物を積極的に取り入れてくれる国なんです。責任の所存のなすりつけあいをする日本とは大違い。それならばということで、デンマークで実証実験をすることになったんです。皆さん率先して乗ってくれました。自分たちの生活の向上に対する意識が高い国民性なんでしょう。もちろん日本人にもそういう方はたくさんいるとは思いますが、たとえ本人が受け入れたとしても、組織や変なルールの中で抑止してしまうので、結果、国としてのスピード感がなくなってしまうのだと思います」

柔らかな思考で描く、RODEMが切り拓く近未来

「実は名前を決める会議の最中に、乗馬姿勢で乗るから“RODEO”という名前を提案した人がいたんですが、それを聞いた誰かが急に『ロデム変身、地を駆けろ!』と言い出したんです(笑)。確かに椅子も上下して変身するし、地も駆けるなと思い『いいね!』ってなりました(笑)」この自由な発想と、それを受け入れる髙本氏の柔軟な姿勢が、RODEMのような優れた“乗れるロボット”の開発を成功させたと思うと納得だ。また、改良を加えることにより、さらにこんなシーンで活用できたらといった未来を見据えた開発が進んでいるという。

「いま販売されているのは屋内型なんですが、今度は外でも利用できるよう、サスペンションを付けた屋外型を販売します。すでに7月に京都の嵐山で、NTTdocomoと京阪バスの協力のもと、クラウドで自らの場所などを管理し、タブレットで確認できるようにした実験をしました。

嵐山は外国からの観光客も多いので、多言語対応にし、店の中も含めた街中を走ってきました。たとえば自らの進行方向にお寺があるとします。そうするとタブレット画面にアイコンが表示され、それをクリックすると説明やナビゲーションが始まるんです。女子高生にも試乗してもらいましたが、タブレットで会話ができることや、相手がどこにいるか分かることが便利だとすごく喜んでもらいました。

先々は、南ドイツの方ではそういった街が実際に出てきているように、自動車は全部郊外に停め、街の中心には自動車を一切入れない。じゃあ、街の中は自転車と人だけかというとちょっと無理があるので、そこでRODEMのようなシティモビリティをシェアリングするんです。そして目的地にたどり着いたら、RODEMが足りていない場所を自ら判断して、無人でそこに向かうという一連のモデルをすでに考えています。最終的には、現在NTTdocomoがやっている7000台の自転車シェアリングと連携して、この構想が実現できたらいいなと思っています」

最先端のシティモビリティとして、すべての人が乗れるということ。真の意味でのユニバーサルとはこういうことなのだろう。では、髙本氏が考えるRODEMも含めた、ロボット技術でのパラダイムシフトはどのように考えているのだろうか。

「皆さんが一般的に考えるロボットって、まだまだ受付案内やスマートフォンに車輪を付けたようなことだと思うんですね。その手のロボットは、IT屋の考え方なんです。ロボット屋が考えるロボットというのは、物理的に何かしないと面白くないし、意味がない。たとえば、先日積水ハウスがミリ単位の精密さで行う溶接や、天井部分の作業をこなすロボットを開発したように、AIを搭載しながら物理的な作業ができるものが、我々の考えるロボットなので。

弊社は、大企業の様々なニーズのロボットを、片っ端から作ってきた歴史があります。いま言った積水ハウスのロボットもそのひとつ。最近ではよく、ロボットが人の仕事を奪ってしまうとか言いますけど、そうではなく、日本が直面している少子高齢社会の歪みをカバーするような視点で物事を見ていかないと、本当にまずい時代に突入しているんです。

人材を募集したら応募が来るような職場にロボットを入れている暇があったら、人が足りていない職場をロボット化にするべき。実際に受付案内のロボットを作ってくれという問い合わせはたくさん来ますよ。でもすべて断ります。なぜなら、受付案内は人間の方がいいじゃないですか。そこはアナログであってほしい(笑)

ロボットの需要は凄まじいスピードで増えている現実があるので、本当に急がないとまずいと感じています。我々も様々な分野で活用できるロボットの開発に取り組んでいるので、あと数年すれば、『あれもテムザックさんだったんだ』というのが沢山出てくると思いますので楽しみにしていてください」

「RODEMに乗った人は絶対に笑顔になるんです。それに前傾姿勢で乗ることで気持ちも前向きになる」と話してくれた髙本氏。どんなにテクノロジーやロボット技術が発展したとしても、人間はほんの些細なことで、今までの考えや環境を一変できる生き物。その感性がある限り、ロボットやAIと人間の共存に不安を感じることはない。

株式会社テムザック

http://www.tmsuk.co.jp/rodem/

髙本陽一

1993年から災害救助、警備、介護、医療、 コミュニケーションロボットなど30種類以上もの実用ロボットを手掛ける日本のロボット開発のパイオニア企業のCEO。ロボット黎明期から独自の遠隔操作システムを開発。その後日進月歩で新技術を次々と開発している。本社(福岡県宗像市)、台湾、イギリス、京都、横浜と国内外に5拠点を持ち、グローバル展開を行っている。MBS「情熱大陸」テレビ東京「WBS」「未来世紀ジパング」「ガイアの夜明け」NTV「真相報道!バンキシャ」等に出演。」