目次

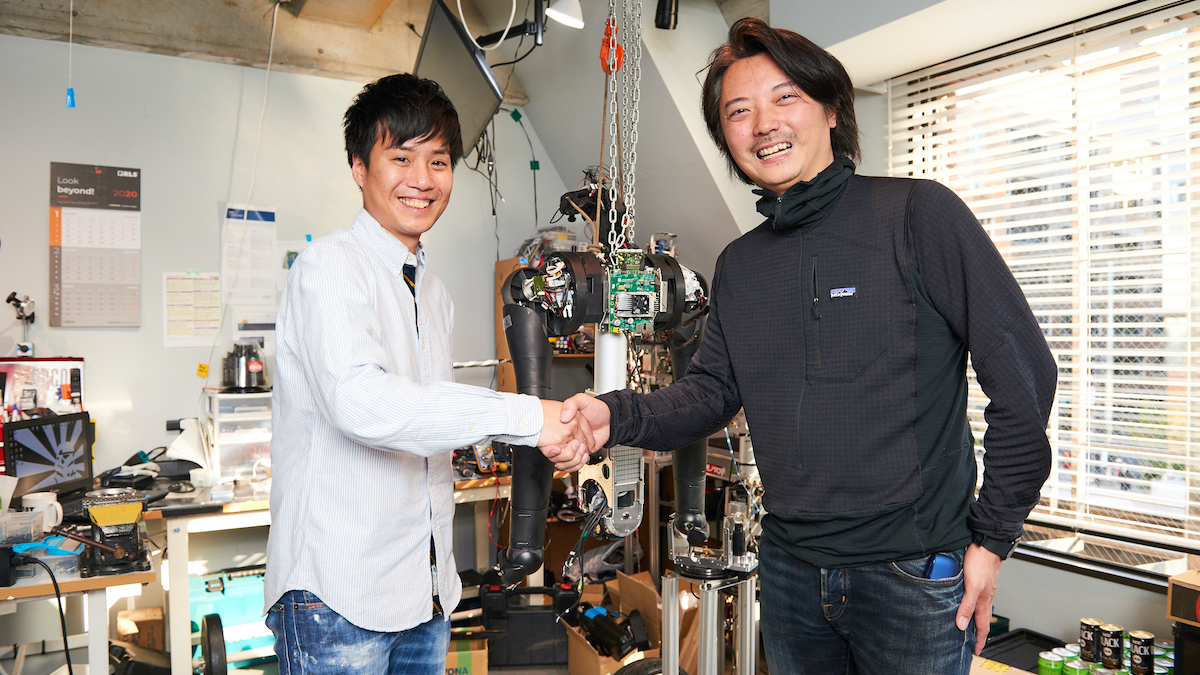

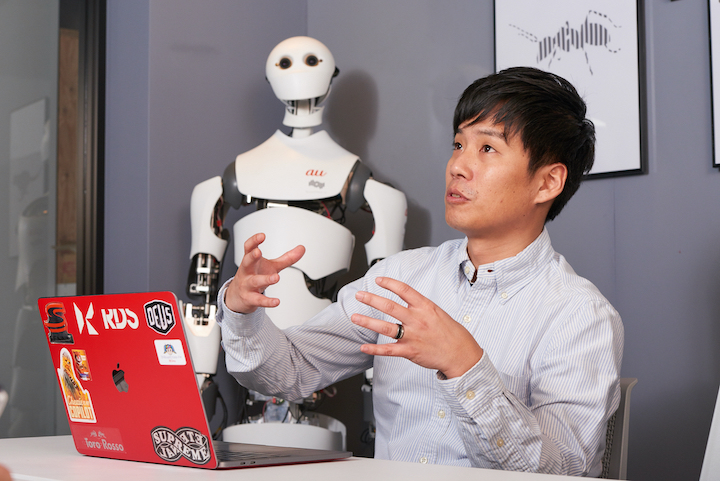

1980年に提唱された「テレイグジスタンス」という概念が、2020年ついに商業化の第一歩を踏み出した。コンビニの陳列からスタートする最新の在宅勤務は、この先どのような広がりを見せるのか? テレイグジスタンス社CEOの富岡 仁氏と、弊誌編集長・杉原行里による対談。

対談の前に、「テレイグジスタンス」について簡単に解説しておこう。「遠隔存在」「遠隔臨場」とも訳される「テレイグジスタンス」は、東京大学 名誉教授であり工学博士の舘 暲氏が1980年に提唱した概念。簡潔に言えば、人間がロボットの身体を操作し、自分の身体と同一のものとして行動できるようにする試みだ。館教授が考える最終ゴールはまだ先だが、約40年の研究成果により、かなりの進化と実現性を帯びてきている。そんななか、2017年に同研究の社会実装(商業化)を目的としたテレイグジスタンス社が設立された。富岡 仁さんは、その会社の共同創設者でありCEOである。

「ロボットが人間の仕事を奪う」

というのは誤解

杉原 一般的に、ロボティクスやAIの話になると「人間の仕事を奪うんじゃないか?」という議論になりやすい。意味がわからないと僕は思ってしまうんですけど・・・・。技術の進化によって、人間が無理してやらなくていいことをやってくれるわけで、そのぶん時間に余裕ができるのはいいことだと思うんです。

富岡 誤解を恐れずにいえば、本来仕事というのは意義深いものであり楽しいもの。また、そうあるべきだと思います。なので、単純作業の部分はどんどんロボットにお願いしていけばいい。それがうまく社会に浸透して、最終的に「不労」の世界が生まれるのがベストだと思います。

杉原 高齢化社会のなかで、荷物を持つことすら大変な人が増えている。そういうなかで、パワードスーツのようなものだったり、自分の擬態が動くというのは重要になってくる。なぜなら、ロボットはいくらでも壊れていいわけで、人間が壊れることと比較してはいけない議論だから。

富岡 まさに「マスター・スレイブ」の関係ですよね。

杉原 そう。人間は多くの時間を仕事に費やすわけなので、そこの質を上げるような柔軟な考え方は必要ですよね。

富岡 会社が導入することの怖さがあるのかもしれないですが、個人が自分のために導入するようになれば変わるかもしれない。

杉原 ちなみに、この9月に第一弾として導入されるコンビニの店舗は「完全無人化」ではないんですよね? *1)

*1) 9月14日〜現在「ローソン Model T 東京ポートシティ竹芝店」にて導入

富岡 店員もいます。遠隔化、無人化される業務は全体の2〜3割程度です。

現在、産業用ロボットは

年間100万台という小規模な世界

杉原 『Model T』に関して、そもそもの発想のきっかけは何だったのですか?

富岡 ロボットの世界って、外から見ているとすごく景気が良さそうに見えるじゃないですか。でも、年間の台数ベースで言えば、クルマは8000万台、テレビは2億台、スマホは3.5億台も世界で売れているのに、産業用ロボットって60万台しか売れてないんですよ。

杉原 世界でそれしか需要がない!? 意外な気もしますが、よく考えると一度導入したらそんなに頻繁に買い換えないですしね。

富岡 主に自動車と総合電気の工場のなかでしか使われないから市場規模に広がりがなく、産業の成長スピードも相対的に低い。結果、異なる知見を持った優秀な人材も流入しないんだと思います。そう考えると、工場の外の世界で「モラベックのパラドック」(*2)を解くことは、この産業が爆発的に成長するためには本当に大事なんですよ。自分が生きている間に、せめて自動車並みの産業規模にしたい。そういう意味で、フォードのTモデルとかけて『Model T』にしたというのもあるんです。

*2) 高度な推論よりも、1歳児でもできるような感覚運動スキルの方が多くの計算資源を要するという問題

杉原 なるほど、世界初の量産化大衆向け自動車になぞらえているんですね。今後、『Model T』のような、ロボティクスを遠隔操作することによってもたらされる+αのプログラミング、位置情報、スキャン、画像認識というものを、エンターテイメントやゲームの世界に取りいれたら、すごいことになりそうだなと思いました。

富岡 そういうアイデアが欲しいんですよ! 僕らはまず「BtoB」からですけど、将来的に大きくさせるには「B to C」で革新的なコンシューマープロダクトを作りたいんです。

杉原 それならば「教育」じゃないですかね。早い段階で遠隔操作ロボットに触れさせることが「財産」になる。もしかしたら、子ども発信で生まれるかもしれない。あとは「医療」の世界ですよね。

富岡 ロボット版キッザニアとか面白そうですね。

2030年には「拡張労働力」が

浸透している!?

杉原 それやりたいですね! ちなみに、「テレイグジスタンス」を含めた遠隔ロボット、アバターの世界は進化のスピードが飛躍的に上がっていると思いますけど、10年後はどれくらい成長していると思いますか?

富岡 う~ん、不確定な部分もありますが・・・。2030年には、ロボットを通じてどこからでも物理的な仕事ができる「拡張労働力」というものがひとつの労働形態として浸透していてほしい。でも、遠隔操作だけでは進歩がないので、「遠隔制御」から「自動制御」へと進化していたい。それは「オートメーション」の世界です。そのためにも、人の動作データ、とくにロボットのジョイントデータ(関節のデータ)を集めたい。

杉原 そういう動きは、ロボット業界では一般的なんですか?

富岡 まだそこまでではないですね。ジョイントデータを学習させるコンセプトはあっても、まだ誰もやっていない。僕らもどうすれば実現できるかを考えている段階です。

杉原 いまはまだ、ガンダムのように人が乗るロボットをイメージしている人が多いし、そこを実現させようとしている方々も多い。それはそれで間違っていないですが、そのイメージしかない人は、新しいロボットを見てもがっかりして帰るだけなんですよね(笑)。でも、この『Model T』はそれがない。アンテナの高い人はすぐに注目するだろうし、中間層も「稼げるかも」って思ってくれそう。

富岡 そう言っていただけると嬉しいですね。

杉原 こうなると、今後はロボットの世界も「細分化」されていくんでしょうね。モビリティのなかに、車、自転車、バス、飛行機があるように。

富岡 一般論としては、「アクチュエータ」(*3)の高出力化と小型化を同時に達成することや、減速機やマシーンビジョンの進化がポイントになると思います。産業用のロボットは、工場で使うことが前提だから大型なんですよ。しかも、工場の外の世界でまだ誰も「プロフィットポイント」(利益ができること)を証明してないから、本気で小型化を目指しているメーカーも少ない。そこを証明できれば、手だけで20関節くらいあるものも作れるので細かい作業ができる。

*3) エネルギーを機械的な動きに変換し、機器を正確に動かす駆動装置

杉原 来年のCES(*4)あたり、各ブースが「関節系」とか言ってたりしてね。

*4) 毎年1月にラスベガスで開催されるコンシューマー・エレクトロニクス・ショー

富岡 あとは、板金に変わるような素材ができるといいですね。また、コクピット側も弊社では、いまのところVRでロボットを操作していますけど、本当はBMI(*5)などでやりたい。まだ侵襲性の問題がクリアできず、ノイズも多すぎて現実的にはできないですけど。

*5:ブレイン・マシン・インタフェース。脳波を読み取り、考えただけでロボットが動く操作方法のこと

杉原 先ほど「減速機」の進化というお話が出ましたが、車でもアクセルよりもブレーキが難しいんですよね。ついにロボットも制御の時代が来たんですね。さて、話が逸れてしまいましたが、「テレイグジスタンス」としてはまずはコンビニから『Model T』の運用をスタートされると。現時点で言える範囲はそれくらいですか?

日本では、館内の

ラストワンマイル・デリバリーが狙い目

富岡 具体的な取り組みでいうと、大手のCVSからスタートします。その後は、スーパーやドラッグストアと小売りを中心に広めていきたいです。同時進行で、もう少し重めの物体を扱う業務、例えば物流分野を考えていく感じですかね。

杉原 物流はどんどん無人化していくでしょうね。「ドローン vs. ロボット」みたいな時代がそこまできている。あとは、日本郵政が始めましたけど、オフィスとか館内のデリバリーはもっとできると思うんですよ。

富岡 それは僕もそう思います。

杉原 タワーマンションとかに住んでいると、宅配業者がピンポーンとやってきても、それから30~40分来ないときがある。というのも、マンション内の各家庭を回っているから。その間、風呂にもトイレにも行けなくて、出かけることもできず困るんですよね。あれならば、時間指定をしてロボティクスが各部屋を回ってくれたほうがいい。

富岡 それは本当にやりたい! 館内のラスト・ワンマイル・デリバリー。

杉原 日本の場合、ラスト・ワンマイルのほうが現実的ですよね。そこはぜひ一緒にやりましょう! 今日はありがとうございました。

■プロフィール/富岡 仁

テレイグジスタンス株式会社 代表取締役CEO、CFO兼共同出資者。

スタンフォード大学経営大学院修士。2004年に三菱商事入社し、海外電力資産の買収などに従事した。2016年にジョン・ルース元駐日大使らとシリコンバレーのグロースキャピタルファンド「Geodesic Capital」を組成し、SnapchatやUberなどへの投資を実行。東京大学の舘名誉教授のテレイグジスタンス技術に魅了され、2017年1月にテレイグジスタンス株式会社を起業。