新型コロナウイルスの流行で、人間ドッグなどの予防医療にも影響が出ている。しかし、気になる症状を放置していたり、定期健診をおろそかにしたりすることは、重大な疾患を見逃す事態にもつながりかねない。そこで、触診などを受けなくても、病気の予防ができるシステムやアイテムに注目してみた。がんの早期発見に役立ちそうなテクノロジー2例を紹介する。

「乳がんミアテスト」の精度向上に

AIを提供着けるだけで早期発見!

乳がんリスクを感知するブラジャー

「乳がんミアテスト」の精度向上にAIを提供

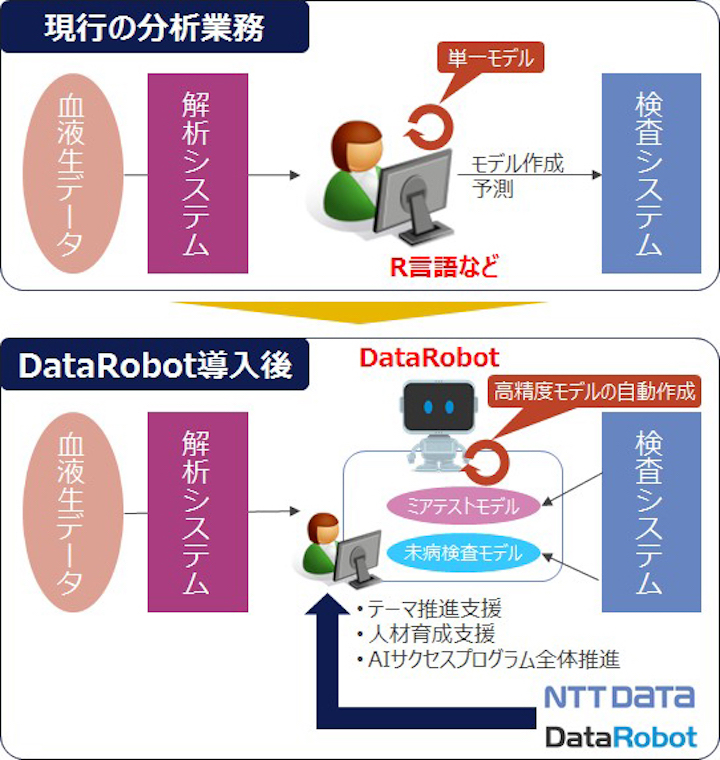

血液だけの検査で疾患因子を検出し、疾患リスクの判定に役立てる「ミアテスト」。このたび、株式会社ミルテルが提供する乳がんミアテストに、AIプラットフォーム「DataRobot」と、診断への支援プログラム「AIサクセスプログラム」が提供されることになった。

従来の乳がんミアテストでは、手動で作成した数式ベースの予測モデルを活用していた。今回、乳がんミアテストの開発にAIプラットフォームやプログラムを適用することで、さらなる乳がんの早期発見・診断をめざす。また、AIによる分析で検査の精度を上げていくと同時に、人材育成支援なども推進していく。

乳がんには早期発見が重要だということは広く知られているが、新型コロナウイルス流行下では、医師の触診を含む通常の定期検診は受けづらい。今後、流行が長引けば、数か月間は全く検診が受けられないこともありうる。血液によるリスク診断の精度が上がることは、多くの女性にとって朗報といえるだろう。

着けるだけで早期発見!

乳がんリスクを感知するブラジャー

元記事URL:http://hero-x.jp/article/4068/

バイオセンサーに特化したメキシコの企業 Higia Technologies では、乳がんの早期発見を促すブラジャーも開発された。同社が昨年量産化に踏み切ったのは、『EVA』というセンサーブラジャー。乳がんの腫瘍発生時の部位の変化や、乳房の体温の変化に注目し、その変化が続けば乳がんリスクが高いとして、ユーザーに警告する。

装着は1週間に一度、1時間でOK。Bluetoothを介してユーザーのタブレット内のアプリへ結果を送信し、乳がんリスクを分析する。1着120ドル (約1万3千円)というお手軽さも良心的。高めの下着を購入する感覚で手に取ることができる。

疾病流行下では、予防医療や定期健診は後回しにされがちだ。しかし、健康を維持するためには、早期発見が重要。通院しなくても病気のリスクが感知できるテクノロジーは、今後ますます必要とされそうだ。