近い将来、平均寿命が100歳になるとまでささやかれる現代。人類が誰も経験したことのない超高齢化社会が目前に迫っています。超高齢化社会を迎える時、具体的にはどのようなことが必要になるのでしょうか。

多世代で人と街を元気にする高島平地域グランドデザインとは

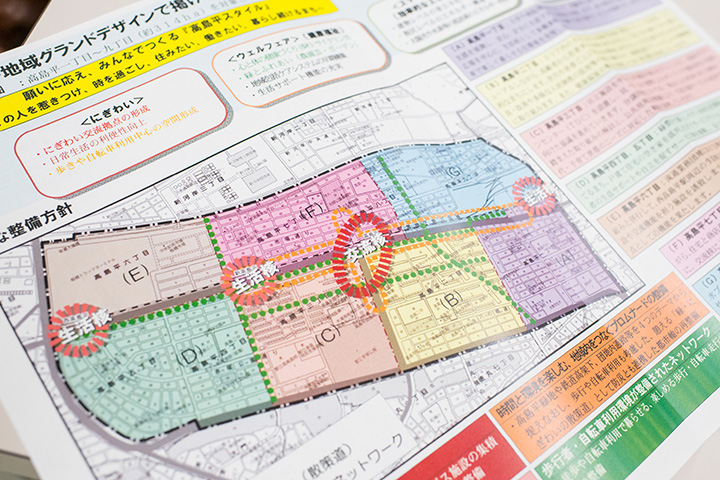

「まったく新しい土地に異世代のコミュニティーを作る取り組みは見られますが、今あるところから異世代のコミュニティーを再形成することに成功している例は日本ではほとんどなく、これが成功すれば全国のモデルケースとなるはずです。多角的な視点で整備を進めたい」と話すのは板橋区都市整備部拠点整備課・拠点整備担当係長の矢渕義成さん。全国的に高齢化が進む中、板橋区の高島平地域では高齢化率40%を超えるエリアも見られ、高齢化が進む街として知られています。板橋区では高齢化社会を取り巻く環境に配慮した整備計画を打ち出そうとしています。「高島平地域グランドデザイン」と名付けられ計画では、高島平一丁目から九丁目の約314ヘクタールを対象範囲に青写真を描き始めました。

「まったく新しい土地に異世代のコミュニティーを作る取り組みは見られますが、今あるところから異世代のコミュニティーを再形成することに成功している例は日本ではほとんどなく、これが成功すれば全国のモデルケースとなるはずです。多角的な視点で整備を進めたい」と話すのは板橋区都市整備部拠点整備課・拠点整備担当係長の矢渕義成さん。全国的に高齢化が進む中、板橋区の高島平地域では高齢化率40%を超えるエリアも見られ、高齢化が進む街として知られています。板橋区では高齢化社会を取り巻く環境に配慮した整備計画を打ち出そうとしています。「高島平地域グランドデザイン」と名付けられ計画では、高島平一丁目から九丁目の約314ヘクタールを対象範囲に青写真を描き始めました。

異世代が暮らすまちづくりを目指すと語る矢渕さん

「若い世帯が都心へ回帰する現象が起きていますが、このエリアは三田線の西台駅、高島平駅、新高島平駅、西高島平駅の4駅があり、都心へ約30分と交通の便がいいという特徴があります。立地としては優等生、若い世代から見ても魅力的な土地のはずです。働く世帯をこのエリアに呼び込み、お年寄りから若者までが暮らす街にしていきたい」と矢渕さん、さまざまな“仕掛け”で若い世帯を呼び込み、多世代が暮らす街にしたいと住民からの意見収集を元に計画を練っています。

高齢者が暮らしやすい街づくりには働く世代の呼び込みが不可欠

グランドデザインでは、対象範囲を7つのブロックに分け、「にぎわい」「ウェルフェア」「スマートエネルギー」「防災」の4つをテーマとして整備計画を策定。グランドデザインで考える「ウェルフェア」とは、高齢者が健康に生きがいをもって過ごせること、子育てがしやすく、女性が活躍できる社会などのことを指すそう。「ウェルフェア」の観点からも整備を進めたいのが「歩いて暮らすことのできるまち」づくりです。医療施設、福祉施設、商業施設など生活の利便性を上げ、このエリアの中で徒歩でくらしやすいまちを目指しています。

中でも力を入れたいのが商業施設の誘致です。買い物環境の整備は暮らしに欠かせない柱の一つ。買い物環境の充実のため、移動販売車の導入もしていますが、これに加えて商業施設を誘致するなど、エリア内商業施設カバー率(施設より400m内のエリアの率)を現行の63.5%から引き上げることも検討中です。しかし、高齢者率の高いこのエリアに商業施設を誘致するにはいくつかの壁があります。購買が見込める現役世代の人口を増やさなければ、出店側としてはメリットが見えません。

カギを握る高島平団地のリノベーション

エリア内最大の人口を有しかつ、エリア内最大の高齢化率となっているのが「高島平団地」。UR都市機構が保有する賃貸住宅8,287戸と、分譲販売された1,883戸によって形成されています。ここは、昭和40年代の開発でうまれた団地群で、建物とともに人々も年を重ね、高い高齢化率となってしまった団地です。UR都市機構はこの団地への若者世代の呼び込みに力を入れ始めました。日本有数の規模を誇るこの団地群を含む高島平2丁目エリアの高齢化率は約40%(平成27年度国勢調査より)。群を抜く高齢化率でたびたびメディアを賑わせてきました。多世代がくらすコミュニティーづくりのためにとUR都市機構では、若い世代が魅力を感じる部屋づくりをはじめました。

策として打ち出したのがリノベーション物件です。リノベーションを担当するのは株式会社MUJI HOUSE。人気の高い無印良品のグループカンパニーが手掛ける住宅は、おしゃれで利便性の高い居住空間へと生まれ変わりました。

「暗い、狭いというイメージを払拭、小分けされていた部屋をあえて襖をとって一つの広い空間にしました。建物を拝見した時に感じたのが陽当たり、風通りの良さ。最近のマンションは敷地ぎりぎりに立てる設計をしているため、隣のビルとの距離が近い物件が多いのですが、ここは一棟一棟の間にゆとりがあり、陽当たり、風の通りが良いのが印象的でした。この利点を生かすリノベーションを心掛けました」(MUJI HOUSE設計担当/豊田輝人さん)

「呼び寄せ高齢者」問題も解決!?

「呼び寄せ高齢者」問題も解決!?

もう一つのこだわりが、「部屋を自由に設計できる」こと。あえて襖の鴨居を残し、部屋を仕切りたくなった時には仕切れるように配慮しました。「たとえば、家族が増える、仕事のスタイルが変わるなど、住む人の生活スタイルが変わることがあります。ライフスタイルの変化により、住みたい部屋の間取りが変わることもあります。仕事部屋が欲しくなった、リビングと寝室を分けたいなど、暮らしに合わせて部屋も変化できる、そんな物件になればと考えました」。その結果、リノベーション物件の希望者は殺到、平成25年度末に募集したリノベーション物件の戸当たりの募集倍率は最大で20倍にもなりました。

しかし、MUJI×UR団地リノベーションプロジェクトで扱う物件は約40㎡台の物が多く、ファミリー世帯には少々手狭です。子育てを考えた時、若い世帯がそのままコミュニティーに根付くには少し懸念が残るところ。MUJI HOUSEの担当者は「今後はもう少し広めのファミリー世帯向けの物件を整備する可能性もる」と話します。「子育て期はこちらの団地に移り、子が巣立ってカップルに戻ってからは再びこの40㎡の部屋に戻るなど、転居をすることで年齢に合った快適な暮らしを手に入れることも可能になるかもしれません」。

最近では、都会に住む子世帯が、自分の近くに親を住まわせる「呼び寄せ高齢者」という言葉も生まれていますが、年老いてからの転居はいろいろな意味で負担が大きいのは事実。同じエリアや団地内での転居ならば、コミュニティー形成上もメリットは大きい可能性があるのです。足腰の弱る高齢者にとっては身内が近くに住んでいて、買い物やデイケア通い、通院が歩いて完結できる環境はベスト。徒歩圏内のこうした施設整備に取り組む高島平エリアの再開発。都内随一の「ずっと住みたい街」は誕生するのか。未来の街の姿に期待が高まります。

※役職は取材当時のものです