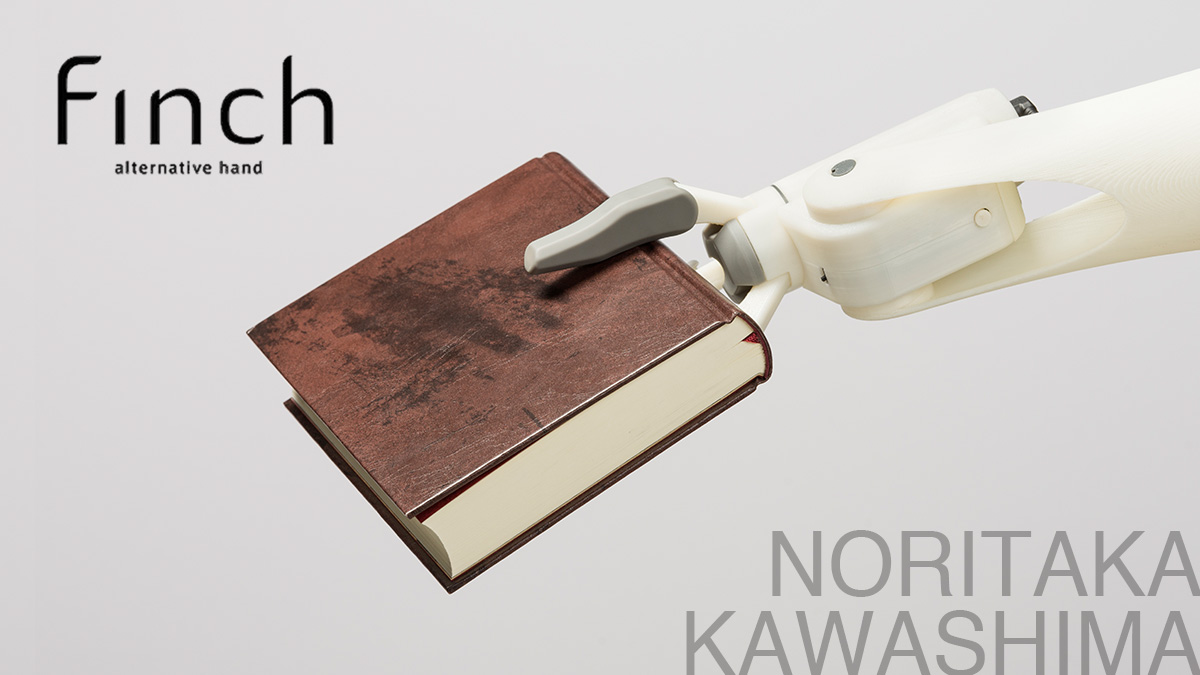

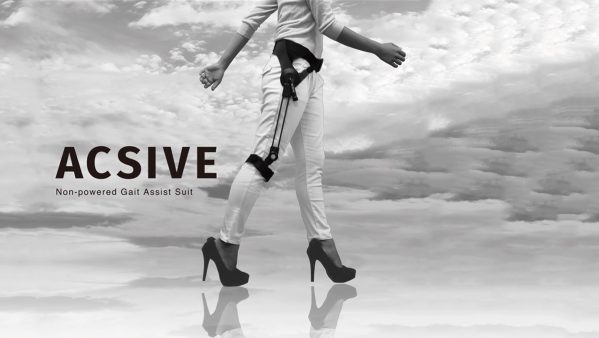

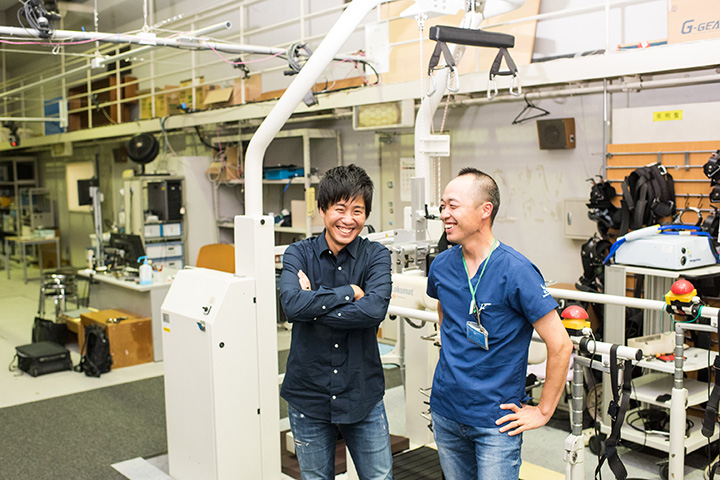

2016年に複合材料業界の国際見本市JECにて、INNOVATION AWARDを受賞した二足歩行アシスト装置C-FREX(シーフレックス)や、デザイン性の高いシンプルな対向3指の電動義手Finch(フィンチ)など、国内外から注目を集める数多くのリハビリテーション装置を手掛けてきた河島則天氏。そのアツいスピリッツも含め、リハビリ業界で河島氏の功績やシステム作りを讃える人は少なくない。頻繁に連絡を取り合っているというHERO X編集長・杉原が、改めてそんな先駆者のモノづくり哲学を伺った。業界を牽引してきた河島氏が思い描くこれからのヴィジョンとは?

研究の次のキャリアを

見つける時期に入ってきた

杉原:まだ芽が出ていない研究も含めて、河島さんが蒔いた種はあとどのくらいあるんですか?

河島:いや、もう自分としてはお腹いっぱいになってきていますよ(笑)。正直、定年まで研究をやるつもりはないです。研究だけがキャリアだとは思っていないので。自分が(研究を)やり切ったあとに、何をやるべきか。それを研究のキャリアの後半3〜5年で見つければいいという意識でやってきました。自分の中では、もうその時期に入ってきているんじゃないかと感じています。

杉原:河島さんは、頼りにされている企業や機関に対してアドバイスするだけじゃなくて、リハビリの現場で実際に使われたり、医療機器として認可されるところまですべて一緒にやっていくじゃないですか。それはすごい印象的だなと思っていて。みんなから慕われる理由はそこにあるんじゃないですか?

河島:どうですかね。自分は何か製品にしたいというのがスタートではないんです。どうせ製品になるんだったら、それが臨床やリハビリの現場でちゃんと使われるところまで持っていきたいと思っています。ただ、本当に現場で使われるものを作ろうとすると、往々にして華々しいものにはならなくて、地味なものになる。表向きの斬新さとか、研究の真新しさはなくて。実際にプロダクトを一緒に作り上げていくパートナーや企業の方々には、まずはそれをわかってもらう必要があると思っています。

杉原:すぐ活用できるプロダクトは、決して見た目が格好良いものというわけではないですもんね。

河島:地味なもんですよ。だから、自分としても、はぁ、いいものができた、自分のところで作ってよかった! ってすぐにならないのが、ジレンマではあるけれど(笑)。とはいえ、自分が作ったものが、ジワジワといろんなプロダクトに浸透して、20年ぐらい経ってもその技術が残り続けて、“これは、20年前に河島って人が作ったらしいよ”と、後々になってわかってもらうぐらいでいいなと思っていますけどね。

どんな技術も人をものぐさに

するだけなら台無し

杉原:大きな企業は、たくさんの資金とヒューマンリソースがあるけれど、本当に必要とされているものを作るためにいざ動くとなると、小規模のほうが圧倒的に早くて、理にかなったモノづくりができる部分もありますよね。

河島:頭のいい人がたくさん集まると、結果から逆算するところはありますね。例えば自動運転の技術にしても、事故を起こしたときに、法的、倫理的にどこの責任になるのかとか、本来のモノづくりの足かせになるような問題をまず想定すると動きにくくなってくる。もちろんそれは必要なことではありますが、僕らはその技術を、身体的・社会的に困難を抱えている人たちに適正技術として応用するにはどうすればいいのか? それをシンプルに考えます。どうすれば技術が困難を解決し、生活の質を高めることにつながるのか、と。

杉原:自動運転という技術が持っている可能性を、より切実に必要としている人に使ってもらえるようにする。それがもっともシンプルな考え方ですよね。

河島:どんな技術も、健常な人を、ただものぐさにするものに成り下がってしまったら、勿体ない。世の中に広まっている今の技術は、そういう側面も少なからずあります。スマホだってそれほど必要がないと思われる機能が、どんどんアップデートされていますし。僕の基本的な考えは、生活上、満たされない部分を持つ人たちに技術を当てがうことで、当たり前に安穏な生活を送れるようにする、ということ。そうやって技術を活用すべきだと思うんです。

杉原:確かにそうですね。技術やモノづくりは、やはり使う人のことをどれだけ考えているかも大切ですね。それに加えてHERO Xを1年やってきて思うのは、リハビリに限らず、デザインでもイベントでも、福祉というものを率先してやっている人たちは、みんな“自分ごと”として各々の課題に取り組んでいるということです。そして、それを自分の活力にしている。

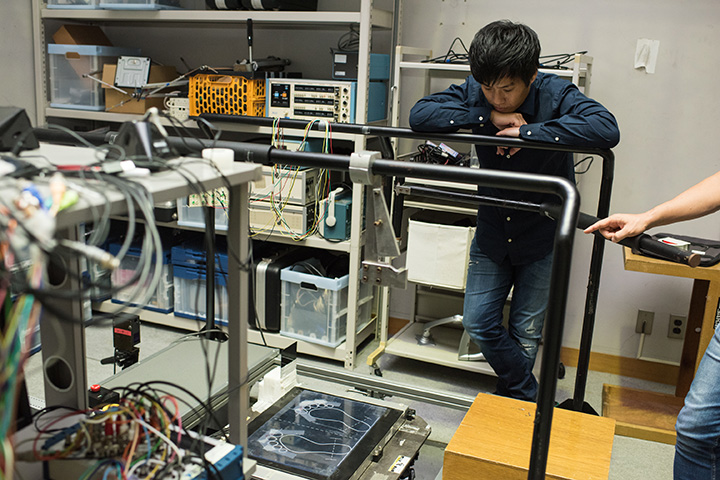

立位姿勢調整装置BASYSの試作品を見つめる杉原。フライトシミュレーターから着想を得て、河島氏が自作したという。

河島:それは大切なことですよね。自分のこととして進めることもそうですし、自分の考えや研究の成果が何かに活かせる可能性があるんじゃないか、という立場で社会に関わっていく。リハビリには、公共心だとか利他性という視点が必要だと思います。実際、僕らは今後何かに活かせる可能性があるんじゃないか、ということで、あらゆる疾患さんの姿勢のデータを数千例積み上げてとってきた、という例もあります。

これからの医療は

もっと人に重きをおくべき

杉原:それでは、最後にこれからのヴィジョンをお聞かせください。

河島:とりあえずは今やっていることをやり切ったと思えるところまで、最短で何年でいけるかな、としか考えていないです。モノづくりに関しても、いまは自分だけが手応えを感じるのではなくて、一緒にやってくれている人たちが手応えを感じられる段階までシフトできています。これが5年前ぐらいなら、自分がやめたらすべてのプロジェクトが頓挫してしまうような状態でしたが、数年前には、頓挫するものと進んでいくものが半々ぐらいになり、いまは、自分がいなくてもだいたい進んでいけるんじゃないかと思えるようになりました。

杉原:もう目標地点まで近い状態なんですね。

河島:もう何年かしたら、自分がいなくても大丈夫という状況になるはずなので、そうなったら研究やめてもいい段階に入ったってことだと思います(笑)。

杉原:それから先のリハビリの未来をどうしていきたいと考えていますか?

河島:人と環境、どちらかだけを追求するだけでは不十分で、どちらかにウェイトがあるとすれば人の方だと思います。例えば人工知能が人間の仕事を奪うと言われていますが、リハビリはそうじゃない最たる領域だと思うんです。いろんな診断技術や装置ができても、それを使いこなす人間がいて初めて意味を持つので。リハビリ領域でのモノづくりをする理由は、どこの現場でも共通の技術を提供することにあって、それと等価で大事なのは、それを使いこなす人材だと思います。

杉原:やはり根本的なところから理解して積み上げていける人材が必要なんですね。

河島:なので、自分はノウハウもハードも込みで、専門職に向けて正確な情報を発信していく必要があると思っています。

杉原:東京2020も迫ってきていますが、それに向けて生まれた多くの技術は、いまの河島さんみたいに誰かが料理をしないと、埋もれてしまいますよね。

河島:そうですね。東京2020という機会は、これまで手掛けたプロダクトのなかでは、C-FREXやFinchといったデザインのウェイトが高い、地味なものとは目線の違うものを、集大成としてアピールすべきだと思っています。開会式やエキシビジョンでそれができないか、あれこれ模索中です。大きな舞台で、効果的な見せ方ができればいいなと思っていますよ。

河島則天(かわしま・のりたか)

金沢大学大学院教育学研究科修士課程を修了後、2000年より国立リハビリテーションセンターを拠点に研究活動を開始。芝浦工業大学先端工学研究機構助手を経て、2005年に論文博士を取得後、カナダ・トロントリハビリテーション研究所へ留学。2007年に帰国後は国立リハにて研究活動を再開。計測自動制御学会学術奨励賞、バリアフリーシステム開発財団奨励賞のほか学会での受賞は多数。2014年よりC-FREXの開発に着手。他、対向3指の画期的な電動義手Finch 、立位姿勢調整装置BASYSをはじめ、様々なリハビリテーション装置の開発を手掛けている。