日本勢のメダル獲得の嬉しいニュースが飛び込んでいるピョンチャンパラリンピック。だが、残念ながらチケットの売れ行きが芳しくないとのニュースも。ロンドンの成功以来、一度も「完売」を経験していないパラリンピック。しかし、オフィシャルパートナー企業は「パラも満席に」という目標に向かい東京2020大会に向けて動き始めている。パラリンピックがもたらすものとは何なのか。ピョンチャン2018冬季オリンピックで見事に金メダルを獲得した羽生結弦選手を抱えるANA(全日本空輸)はどのような思いでパラリンピックを見ているのか。

羽生選手と並ぶこの女性は誰?

東京2020オリパラのオフィシャルエアラインパートナーのANAはすでにその取り組みをはじめている。先日、当媒体でも紹介したピョンチャン2018オリンピック・パラリンピックに出場する日本代表選手を応援する特設サイト(https://www.ana.co.jp/tokyo2020/)を見てもそれは伺える。2020に向けて全社を挙げて取り組むテーマは「HELLO BLUE HELLO FUTURE」。ブルーはANAのイメージカラー、それを縁取る青い丸は世界をイメージしたと言う。文化や言語、国籍、年齢、性別、障がいなどを問わず、世界中の多様な人々の”架け橋”となることを目標にこのキャッチを選んだ。その言葉を体現したのが同サイト。自社所属の羽生選手と並べてパラリンピック競技チェアスキーの選手である村岡桃佳選手を取り上げているのだ。

「空港でもパラリンピックに興味を持ってもらう必要があるなと感じています。羽生選手と村岡選手の写真を大きく掲示しているのですが、羽生選手については誰がみても“羽生選手”と分かりますが、社内でも“もう一人の女性は誰なんだろう”という声も聞かれます。まずは社内からパラリンピックに興味をもってもらう努力をする必要があるなと感じています」と話すのは特設サイトなどを担当するマーケティング室マーケットコミュニケーション部の佐藤仁美さん。自社には抜群の知名度を誇る羽生選手を抱えているが、同じように他の選手たちの応援もしていきたいと、意欲的な姿勢をみせている。「どちらかというとオリンピックに関心が傾向してしまいがちですが、パラリンピックへの関心も持たれ始めていると思います。WEBサイトを作る上ではオリンピックだけでなく、パラリンピックも一緒に応援していくサイトを目指してサイト制作に取り組んでいます」(佐藤さん)

社内からパラリンピックへの関心を豊穣していかなければと話す佐藤仁美さん

今回作られた特設サイトでは村岡選手のインタビューも掲載されている。「トレーニングの様子などを見て、足だけでなくバーベルを手でこぐような鍛錬もあり、全身をトレーニングされていることを初めてしりました。私たちANAも世界のリーディングエアラインを目指して前に進んでいるところです。世界ナンバーワンを目指す姿が当社の目指す方向と重なり、村岡選手を応援サイトで起用させていただきました」。(佐藤さん)

2020東京ではじめて足を運ばせるのでは遅い

しかし、オリンピックほど知名度のないパラリンピック競技への関心を具体的にはどのようにして広げていけるのだろうか。同社で東京2020オリパラ全体のプロモーションにあたっている同部の橋口直美さんは、ある視点をもつことで、まったく違った観点からパラリンピックに注目を集めることも可能ではないかと考えている。

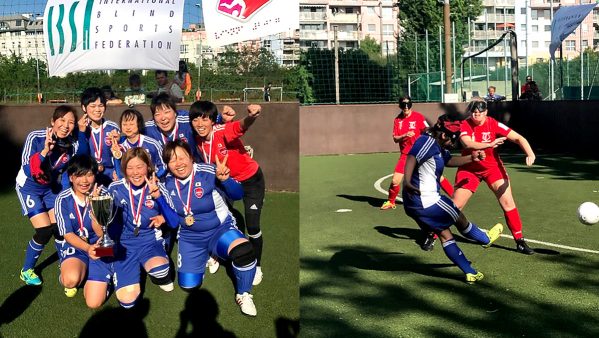

「東京2020大会ではじめてパラリンピックの会場に足を運んでもらうのでは遅いです。盛り上がりを創るためにはもっと前から取り組みが必要でしょう。私自身、東京2020大会の担当になり、いろいろな勉強会などに参加していますが、その中で得た知識として、“オリンピックはそこが集大成だが、パラリンピックはそこがスタートだ”という言葉がありました。選手だけでなく見る側も変わるきっかけができるのがパラリンピックだと思います。例えば、ブラインドサッカー協会が開催している健常者向けの研修では、目隠しをした状態で参加者同士、出身地で分かれましょうというワークがありました。声をかけなければ何も始まらないのですが、相手との距離感が分からないのでどの程度の大きさの声で話せば良いのかが分からない。また、相手が聞こうとしているのか、喋ろうとしているのかも分からない。かける言葉も選ばなければいけないという状態になりました。コミュニケーションを上手くとらなければ参加者全員が出身地別に分かれることはできないのです。当社はお客様にサービスを提供するフロントラインに立って働く社員が多くいますが、こうした経験は目の見えないお客様に対する接し方を考えるきっかけにもなりますし、普段のコミュニケーションにも役立つ要素がいくつもありました。この経験が積めたのも、パラスポーツを通してブラインドサッカーのみなさんと出会ったからこそ。パラからビジネスに役立つ視点を手にいれることができると思っています。ビジネスという観点からパラリンピックに目を向けさせる方法もあるかもしれません。」(橋口さん)

草の根的な広がり

社員が身につけるバッジも作成

社員がパラ選手から学ぶワークショップやパラ競技を体験する会を今後も開催していくとするANA。社員から社会へと関心の輪が広がることを期待している。

「当社はグループ企業も合わせると3万人の社員がいます。3万人の人が家族や友人に自分の目にしたこと、経験したことを伝えればそれだけで倍の6万人になるわけです。こうして草の根的にパラリンピックへの関心を高めていけば、それだけでも大きなムーブメントはつくり出せると思います。まずは社内からパラリンピックへの関心を豊穣させていくことも大切な仕事だと感じています」(佐藤さん)特設サイトに掲げられたフレーズ「HELLO BLUE HELLO FUTURE 2020を、みんなの滑走路にしよう」に込められた思いは2020オリパラの先へと繋がる未来への期待だ。

ボーダレス社会の一歩にむけて航空会社としてできることを考えている

「世界一のユニバーサルサービスの提供を志しているわたしたちがまず、障がいの有無に関わらず誰もが快適に飛行機にご搭乗いただける、そして空の旅を楽しんでいただけるように力を尽くして行きたいです」。(佐藤さん)ボーダレス社会への一歩をパラリンピックの開催を通じ企業として踏み出そうとしている。

(TOP画像提供:ANA)