ピョンチャンパラリンピック開幕まで、あと1日の今、日本屈指のチェアスキーヤー森井大輝選手の活躍に、熱い期待が寄せられている。02年ソルトレークシティ大会から、14年ソチ大会まで、パラリンピック4大会連続で出場し、通算銀メダル3個、銅メダル1個を獲得。ワールドカップ個人総合2連覇を達成した世界王者が、唯一手にしていないのが、パラリンピックの金メダル。5度目となる世界の大舞台で勝ち取るべく、アクセル全開でトレーニングに取り組む中、HERO X編集長であり、RDS社のクリエイティブ・ディレクターとして森井選手のチェアスキー開発に携わる杉原行里(あんり)が、大会直前の心境について話を伺った。“大輝くん”、“行里くん”と互いにファーストネームで呼び合うふたりは、アスリートとサプライヤーであり、5年来の友人でもある。忌憚なき本音トークをご覧いただきたい。

技術者たちの活躍をもっともっと、

知って欲しい

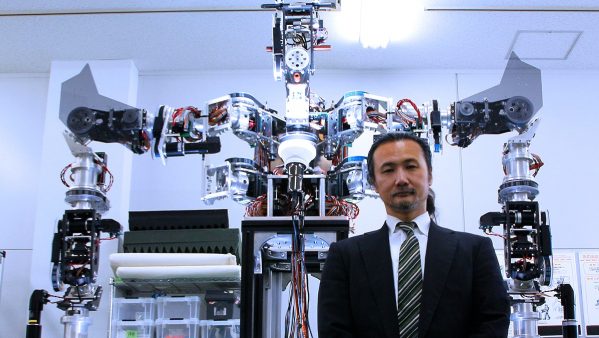

杉原行里(以下、杉原):2013年に大輝くんと出会って、僕はチェアスキーを知りました。以来、話し合い、楽しみながら、マシンを一緒に開発してきましたが、最初会った時のことは、一生忘れないと思います。正直、ものすごく空気が読めない人だというのが、チェアスキーヤー・森井大輝選手の第一印象(笑)。

森井大輝選手(以下、森井):元々、僕のシートを作ってくださっていた方たちと連れ立って、行里くんに会いに伺ったんですよね。

杉原:僕のいう“空気が読めない”は、イコール“勝ちたいオーラが凄かった”ということ。ああ、こういう人が、トップアスリートの世界を勝ち抜く人なんだろうな、凄いなと思いました。あれから月日は流れ、気づいたら、大輝くんをはじめ、夏目堅司選手や村岡桃佳選手とも、マシンを共同開発するようになって。そうこうするうちに、昨年、HERO Xが立ち上がったんですよね。

森井:HEROX の話を聞いた時は、本当にすごいなと思って。

杉原:一番に伝えたのは、大輝くんだったかな。

森井:僕たちアスリートの活動だけでなく、それを取り巻くプロダクトや開発者を取り上げていくメディアを作ると聞いて、本当に嬉しかったです。近年、義足などの開発が注目され始めていますが、行里くんがHERO Xを発案し、僕に話してくださったのは、用具やマシンなどに目を向けて紹介するメディアが、まだなかった頃のことです。

これまでさまざまな企業の方と接し、用具の開発をしていただく機会がありましたが、「どうすれば、その人たちは報われるんだろう?」といつも考えていました。自分がメディアに登場するとか、それこそ、メダルを獲得することも、報いになるかもしれませんが、技術者の方たちにスポットライトを当て、その活躍を紹介することも、報いのひとつになるのではないかと。僕の最初のシートを作ってくださった川村義肢の中島博光さんなど、裏舞台のヒーローたちが次々と取り上げられることを大変嬉しく思います。

“卓越したプレゼン能力“と“燃えたぎる情熱”が、

周囲を巻き込む

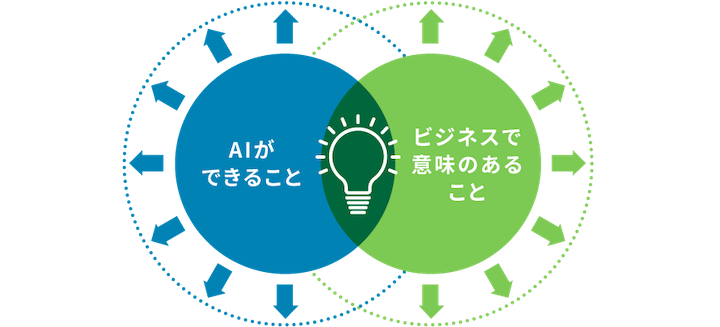

杉原:HERO Xについて、勘違いされることが多いんです。パラスポーツにスポットを浴びせるメディアだという印象を持たれる方がいるけれど、実際は全く違っていて。このメディアを運営するRDS社は、CSRとしてパラリンピックを支援しているわけでもないし、HERO Xは、「面白いかどうか。カッコイイかどうか」が全ての基準。スポーツでも、プロダクトでも、アスリートでも、面白くてカッコイイから、ワクワクするし、取り上げたくなる。だから、それに関わる人や作る人、アスリートたちに会いに行き、取材をして、社会に向けて発信しています。

話は少し飛躍しますが、チェアスキーって、つまるところ、レースでしょう?勝つためには、マシンの開発をはじめ、必要な要素はたくさんあるし、それにはコストがかかりますよね。その部分で、大輝くんって、プレゼン能力が半端なく素晴らしいなと思っていて。企業や色んな人を取り巻く環境を作るのが、異常に上手いですよね。しかも、優秀な人材ばかりが集まってくる。人任せにせず、方向性を自分で考えて示しながら、自分でできないことは人に任せる。これ、すごい力だと思うんですよ。誰しも皆、口を出し始めたくなるから。

大輝くんのプレゼン能力は、もしかしたら、僕が会ってきたアスリートの中で、ぶっちぎりで優れているかもしれない。それは、ひとえに大輝くんの人柄…といっても、性格はそんなに良くないですけど(笑)。

森井:いやいや、何を言うんですか!

杉原:大輝くんのプレゼン能力と情熱に周りの人たちが巻き込まれていって、それがまた一つの大きなパワーを生み出していく。大輝くんがプレイヤーなんだけど、各々の人がそれぞれ派生して、色々と作ったり、発信していくという好循環が出来ている。すごいなと思います。自分で思わない?

森井:こんなこと言っちゃいけないですけど、僕って、ただのスキー馬鹿じゃないですか。もっと速く滑りたい、もっとチェアスキーをカッコよくしたい、もっとチェアスキーを人々に知ってもらいたい。その想いだけで、ここまで突っ走ってきたので。

杉原:でも、かれこれもう5年ですよ。そろそろ金メダル獲っていただかないと。

森井:といっても、パラリンピックは4年に1回しかないので(笑)。僕もできれば、早く獲りたいんですけど。

史上最高の世界最速マシンは、

2022年の北京で実現する!?

杉原:ピョンチャンパラリンピック後の未来については、どう考えていますか?

森井:さまざまな企業の方たちの協力のもと、チェアスキーの開発を行ってきた中で、感じることがあります。本当の意味で、世界最速、最高のチェアスキーって、もしかしたら、2022年の北京パラリンピックで実現できるのではないかと。

簡単に言うと、一昔前のチェアスキーは、訂正的な考え方で造っていました。「こんな感じがいいな。じゃあ、その感じにしてみよう」と使ってみたら壊れない。「じゃあ次は、もう少し肉厚にしよう」という風に。そこから、どんな負荷がどの部分にどうかかっているのかといったことが見えてきて、今のチェアスキーはそれらを踏まえて、改良を重ねてはいますが…

杉原:本当を言えば、「もっと、もっと!」だよね。

森井:そうなんです。今回、しっかりと成績を残した先には、本当の意味でもっと凄いマシンを作ることができるんじゃないか。そんな期待が、僕の中にはあります。

杉原:その一方、パラリンピックだけではなく、以前からずっと話しているチェアスキーの選手権をやりたいなと僕は思っているんです。エクストリームスポーツとしてのチェアスキーですね。ビッグエアのような未来が少しでも近づくと、大輝くんや、他のチェアスキーの選手たちも、車いすに乗っているとかに関係なく、またひとつ違う方向で、世界とのコミュニケーションが成り立つかなと思っていて。

森井:そうですね。ただ、滑る性能が、今、格段に上がってきているんですよ。その意味では、やっぱりゲレンデで滑っているところを観てもらうのが一番なのかなとも思います。今後は、そういったデモンストレーション的なことも、やっていきたいと思うんですけど。

杉原:大輝くん、ひとつ気になったことがあるんだけど、さっき、さりげなく北京目指すって言ったよね?これからまた4年間、付き合っていくということ?全然いいけどさ(笑)。

森井:その時は、シートもカウルもフレームも、全く違うものにしたいなという想いがあります。

杉原:だからこそ、ピョンチャンで金メダル獲れば、大輝くんの呪縛がひとつ解けるんじゃない?

森井:はい、獲得できたら、今よりもっと、チェアスキーを楽しむことができるんじゃないかと思います。

森井大輝(Taiki Morii)

1980年、東京都あきる野市出身。4 歳からスキーを始め、アルペンスキーでインターハイを目指してトレーニングに励んでいたが、97年バイク事故で脊髄を損傷。翌年に開催された長野パラリンピックを病室のテレビで観て、チェアスキーを始める。02 年ソルトレークシティー以来、パラリンピックに4大会連続出場し、06年トリノの大回転で銀メダル、10年バンクーバーでは滑降で銀メダル、スーパー大回転で銅メダルを獲得。その後もシーズン個人総合優勝などを重ねていき、日本選手団の主将を務めた14年ソチではスーパー大回転で銀メダルを獲得。2015-16シーズンに続き、2016-17シーズンIPCアルペンスキーワールドカップで2季連続総合優勝を果たした世界王者。18年3月、5度目のパラリンピックとなるピョンチャンで悲願の金メダルを狙う。トヨタ自動車所属。