14歳から始めたレーシングカートをきっかけに、レースの世界へとのめり込み、若手レーシングドライバーの登竜門“フォーミュラ・ドリーム“や、「勝てるF1ドライバー」を育てるプログラム“フォーミュラ・ルノー・キャンパス””への挑戦を経て、2002年より全日本F3選手権のレーサーとして活躍していた長屋宏和氏。 そして同年、鈴鹿サーキットで開催されF1日本グランプリの前座レースにて、頸椎損傷四肢麻痺という重度の障害を負い車椅子生活を余儀なくされることになった、あの未曾有の大クラッシュに巻き込まれることに。 しかし長屋氏の人生の第2章はそこからスタートするのである。あの大事故から僅か2年という短いスパンで苦境から這い上がり、レーサーとしての復活。そして自らが直面した車椅子生活での不便から立ち上げたファッションブランド“ピロ・レーシング”に至るまでのお話を今回伺った。

著書にもある「それでも僕は諦めないと」心に誓ったきっかけとは?

著書にもある「それでも僕は諦めないと」心に誓ったきっかけとは?

「あの事故からの入院生活が一ヶ月半ほど経った時に、手首を返す力を出すのに精一杯だったんですね。他は一切動きませんでした。自分としたら、『一体いつになったらまた動けるようになんるんだ』と当然考えますよね。そこで思い切って今置かれている状況を担当医に聞くことに決めたんです。帰ってきた答えは、レースにも復帰できなし一生車椅子生活を送ることになると残酷なものでした。それはショックですよ。

そしてその晩お見舞いに来てくれた幼馴染ににも、本当のことを伝えてくれなったことに対して詰め寄ったんです。しかし、彼は、『俺はそんな言葉より、またレースに復帰することを信じているから』と言ってくれたんです。そこから、周りの方がポジティブでいてくれるのに、僕がネガティブな考えでいるのは申し訳ないと思い、そこから僕も諦めないで生きると決めました」。そんなことを思ったからとすぐに、気持ちの切り替えができるものではないと正直感じた。その屈託のない笑顔からは想像できない、強い覚悟をその瞬間に決めたのであろう。

挑戦こそが、自らに課せられた使命

挑戦こそが、自らに課せられた使命

とはいうもの、やはりすぐには自分の置かれた状態を受け入れることができなかった部分もあったという。しかし、2年間という厳しいリハビリと共にある入院生活の中で、徐々に気持ちの変化が現れ、ついにレーサーとしての復帰を迎えたのであった。もちろん復帰までの道のりは、我々が容易に想像できるものではないであっただろう。

「レースに復帰したからといって、今まで通りのドライビングが出来るわけないですよね。頭ではこうやればもっと速く走れるのにと分かっているのに、自分の体が制御出来ないわけですよ。そういった場面に直面する度に悩みましたが、そこでちゃんと自分と向き合うことで、何が出来て、何ができないかということが明確になりました。違う言い方をすれば、僕は何をすべきなのかと考えられるようになったんです。」。

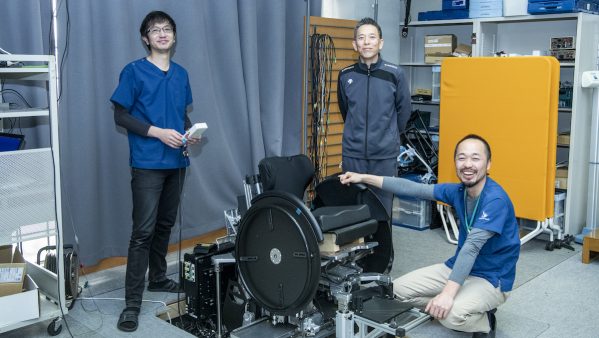

長屋氏が監督を務めるレーシングチーム(photo: 秋山昌輝)

そこから始まった、ファッションデザイナーと言うもう一人の自分

レーサーに復帰しても、今までとは確実に違う自分がそこにはいる。若手の育成を始め、伝え教える側に立ったとしても葛藤はあったであろう。ましてや夢を追うだけではなく、生活をしていかなくてはいけないという現実とも向き合わなくてはいけない時期にも来ていた時。

「洋服の生地の固さや、ポケットの縫い目などが、車椅子生活にとっては床ずれの原因になってしまうんです。そういった部分が、意外と無下になっていることに気づき、だったら着たいものを作ってしまおうと思ったんです」。ファッションデザイナー長屋宏和の始まりだ。

「入院中はしょうがないにしても、退院したら着たいと思う洋服を着たいじゃないですか。なんてことのない普通のことをしたいなという気持ちから、第二の人生がスタートしました。最初はこの道の先輩である母と一緒に、自分のための洋服のリフォームを始め、サンプルのジーンズをとりあえず完成させたんですが、正直こんなの履きたくないと思うような仕上がりだったんです(笑)。

そこから試行錯誤を繰り返し、初めてこれなら自分で履きたいと思えるジーンズができた時に、同じ悩みを持っている方にも使ってもらいたいなと思ったのをきっかけに、チェアウォーカー・ファッションブランド“ピロレーシング”を立ち上げました」。

車椅子生活者なら誰でも通る悩みを見逃すことなく、ビジネスチャンスへと変えた長屋氏。数々の苦悩を経験しなかったら、そこにはたどり着けていなかったかもしれない。彼の話を聞いていると、ポジティブでいることの大切さをひしひしと感じさせられる。

上段 通常のデニム。 下段 長屋氏がデザインしたデニムはお尻周りにゆとりがあり、ポケットのステッチやファスナーなどが負担にならないよう、気配りがされている。

「実際に、デザインした洋服を買っていただいたお客様の声というのがすごく嬉しくて、今の僕の源になっているのは間違いないです。ちょっと話は変わるかもしれないですが、僕のような体になると、銀座にある自分の店に来るのにも、駅員さんにスロープを出していただいたりするので、僕一人ではここまで来られないわけです。そう考えると、仕事もプライベートも僕の周りにいる方達には感謝しかありませんよね」。

彼の言った言葉で印象的なフレーズがあった。「事故があったから今の自分があると思っています」。深い言葉である。経験しないと見えない世界へ踏み込む勇気を持つこと。また、私たちが日常生活を送る中で埋もれてしまったり、忘れがちな感情をしっかりと感じながら生きられるようになっという意味であろう。今回のインタビューで、初めてポジティブでいることの本当の意味を理解できた気がした。

長屋宏和オフィシャルブログ

https://ameblo.jp/piroracing/

ピロ レーシング

銀座三越4F アトリエ ロングハウス内

東京都中央区銀座4-6-16 | 03-3562-7012

(top photo: 澤田賢治)