目次

日進医療器株式会社(以下、日進医療器)は、医療・福祉用からバスケットボール、テニス、陸上やチェアスキーなどの競技用に至るまで、あらゆるタイプの車いすや福祉用具の開発を手掛ける業界No.1メーカー。同社を創業した故・松永和男さんは、1964年の東京パラリンピックで、車いすを自在に操り活躍するアスリートたちの姿に感動し、同年より車いすの製造を開始。1969年頃には、日本初のオーダーメード車いすの製造を始めたパイオニア的存在だ。今回は、国内外から注目が集まる競技用車いすの開発について、同社開発部設計課の山田賀久さんにお話を伺った。

アスリートの要望のヒアリングから始まる老舗メーカーの真摯なものづくり

アスリートの要望のヒアリングから始まる老舗メーカーの真摯なものづくり

今日に渡って、日進医療器が遵守するものづくりの重要な要素は二つ。ユーザーの立場に立ち、使いやすさを真剣に考える「製品に対する情熱」、そして、長年培ったノウハウの上に綿密な検査と研究を積み重ねた「高い技術力・開発力」だ。

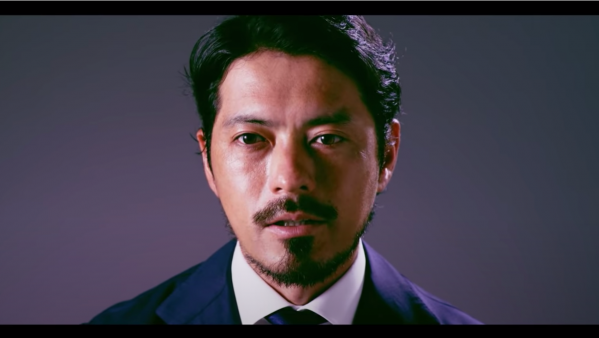

リオパラリンピックで、車いすバスケットボール日本代表チームのキャプテンを務めた藤本怜央選手をはじめ、宮島徹也選手や吉田絵里架選手など、アスリートのために同社が開発する競技用車いすには、それらが凝縮されている。

日常用の車いすをオーダーメードで作る場合、身体寸法の計測をはじめ、「ここに入りたいから、この幅にして欲しい」など、ユーザーの生活環境や、障害のレベルや種類によって異なる要望のヒアリングは、基本的に全国各地の販売店の人たちが行っている。競技用車いすも、同様に計測やヒアリングが行われるが、異なる点は、その段階を含めて製造までの過程を日進医療器が一貫して担っていることだ。

「選手の意図を正確に汲み取るために、大会に出向く時や、弊社に来社いただく時など、直接お会いした際に希望を細かく伺います。最近は、アメリカ、中国や韓国など、海外からの依頼も多く、通訳を交えて選手と話すこともあります。それらを踏まえて、私たちは図面を引き、その図面を元に製造工程に入ります」と山田賀久さんは話す。

製造プロセスへのこだわり、“乗り味”のバリエーション「選手想い」の創意工夫を凝縮したレース用マシン

製造プロセスへのこだわり、“乗り味”のバリエーション「選手想い」の創意工夫を凝縮したレース用マシン

欧米のメーカーと違って、日本の車いすメーカーは、強度が強く、軽量に出来る7000系のアルミ合金を多用する傾向にある。その中でも日進医療器は、1.2~1.3mmという極めて薄い部材を独自開発し、レース用車いすに使用している。特筆すべきは、その組み上げ方。接着してリベットを打つなどの方法ではなく、この肉薄の部材に熱を加えて曲げ、溶接しているのだ。業種に関わらず、他のメーカーや企業ではほとんど使われていないという、特殊で難易度の高い技術である。

しかも、量産品の車いすの場合は“固定治具”と呼ばれる専用の型を使って製造されるが、競技用などのオーダーメードの場合は、それらを使わず、熟練の職人が一人で一台を組み上げていくのだという。

「その他の競技用車いすに比べて、レース用車いすは、特に軽さと剛性が求められます。溶接で組み上げると、部材が重なる部分が少ないので、その分重量も軽くなりますし、強度の面でも優れています。ただ、熱に溶けやすく、下手をするとすぐに穴が空いてしまうので、溶接には熟練を要します」

「NSR-Cシリーズ」は、CFRP(炭素繊維強化樹脂)をメーンフレームに使い、アルミ製フォーク・シートフレームと組み合わせた陸上競技用車いす。

「NSR-Cシリーズ」は、CFRP(炭素繊維強化樹脂)をメーンフレームに使い、アルミ製フォーク・シートフレームと組み合わせた陸上競技用車いす。

「CFRPは、剛性や軽さだけでなく、振動吸収性にも優れていて、より柔らかい感じの乗り味が特徴的です。路面に近い姿勢で、長時間走り続けるマラソン選手には、“走行中の細かい振動を吸収してくれる”など、好評をいただくことが多いですね。例えば、ロードバイクでも、しなやかな乗り心地のクロモリ(クロームモリブデン鋼)を好む人もいれば、カーボンやアルミを好む人もいるように、競技用車いすも、選手によってそれぞれに好みは違います。選べる幅が広がればいいなという想いも込めて、開発にあたっています」

洋服や靴のように福祉用具も、日常に溶け込めたら理想的

洋服や靴のように福祉用具も、日常に溶け込めたら理想的

陸上競技をはじめ、バスケットボールやテニス、チェアスキーなど、どの競技においても、「選手の要望を元に、車いすというマシンを選手の体に合わせることが何より大事」と山田さんは話す。

「現状、来年のピョンチャンパラリンピックのことで頭がいっぱいなのですが、2020年の東京パラリンピックに向けて、これまで以上に密なコミュニケーションを取って、彼らが何を求め、何を考えているかについて、さらに理解を深めていきたいと考えています。観戦する機会が少ないことも関係していると思いますが、パラスポーツは、まだどこか特別なものという見方があることは否めません。東京2020は、ある意味でその概念を打破し、誰にとっても身近に感じられる良いきっかけになるのではないかと思います。環境だけでなく、人々が気持ちの上でもバリアフリーになれたら、今よりもっと素晴らしい社会が実現するのではないでしょうか」

2025年、国民の3人に1人が65歳以上、5人に1人が75歳以上という、前代未聞の超高齢化社会を迎える日本。車いすをはじめ、日進医療器の介護用品や医療福祉施設向け用品の需要が、ますます高まることが予想されるが、開発者たちは、どんな価値を提供したいと考えているのだろうか。

「どれだけ時代が変わっても、私たちが提供していくべき価値は、“長く乗れる、長く使えるもの”です。洋服や靴などを買う時と同じように、車いすや杖などの福祉用具も、必要に応じて自分の好きに買いに行く。そんな感じで、人々の生活に当たり前にあるものとして、自然に溶け込めるようになれたら理想的だと思います」

誠実な社会貢献をモットーに、技術革新に日々努めながら、一人ひとりに合わせた製品づくりに邁進する老舗メーカーの今後に期待したい。

日進医療器株式会社

http://www.wheelchair.co.jp