目次

2006年に在宅医療専門のクリニックを開設して以来、地域医療の理想を追及する先進的医療機関として、画期的なチーム医療に取り組む医療法人社団悠翔会。理事長・診療部長の佐々木淳氏にお話を聞いた。

「私は完全に自由」在宅医療で出会った

ALSの患者さんが教えてくれたこと

杉原:まずなぜ、在宅医療にフォーカスしようと思われたのですか。

佐々木:多くの患者さんは、医師に対して「病気を治してもらう」「健康を取り戻してもらう」と期待しています。医者も、医学部では病気を治すための方法を学び、目の前の人を助けたり、手をかけなければ死んでしまう人を助けられることにやりがいを感じています。僕もブラックジャックに憧れて、「何でも治せる医者になりたい」という思いから、医者を志しました。

研修でいろいろな診療科を経験し、キャリアを重ねるうちにとどんどん専門分野に近づいていき、5年半ほど経ったときには、ひたすら肝細胞癌のラジオ波治療をする医師になっていました。この病気の場合、完治は難しく、手術・入院を繰り返しながらやがて亡くなっていく患者さんを多く見て、「亡くなるまでの時間を治療に費やすことは本当に患者さんのためになっているのだろうか」「人の死に医療はどこまで関わるべきなのだろうか」と思うようになりました。

そんな時、アルバイトをした在宅医療の現場で、ある患者さんに出会いまして、その方はALSという難病でした。僕は内科医時代、ALSの患者さんとご家族に「呼吸が止まったときどうしますか。とてもつらいですよ」というスタンスで話していました。喋れず、食べれず、排泄も自力でできないなどの状況を話すと、多くの人は悲嘆にくれて「人工呼吸器をつけない」という選択をすることが少なくありませんでした。しかし彼女は人工呼吸器をつけて治療を続けている方でした。

彼女はそんな私のことを見抜いて、ある日ALSのコミュニケーションツールを使って次のように語りかけてきました。

「先生の目から見ると完全に寝たきりの患者かもしれないけれど、私は完全に自由です。毎日忙しくて寝ている時間がないくらいです。先生は重力に支配されて地上を這いずり回って働かなくてはならない。私は意識しなくても機械が24時間命を維持してくれて、無限の意識の宇宙の中を自由に飛び回ることができる。体が動けなくなるにしたがって意識の世界が広がっていき、今はとても自由なんです」

その言葉に「こんなことをやっている場合じゃない」と。それが2006年3月のことで、その二ヶ月後の5月に開業届を出し、6月に診療をスタートしました。

杉原:それはすごいですね。

回復が見込めない場に医師としていることは、非常に居心地の悪いものだったと語る佐々木氏。

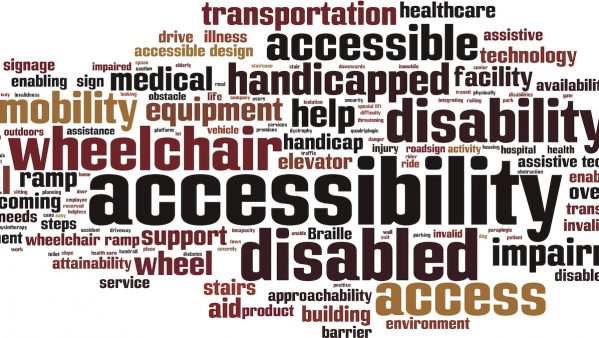

佐々木:人間が幸せに生きるためには、「健康、お金、社会的繋がり、選択の自由」の4つが必要です。健康については、例えば年齢とともに身体が衰えたとしても、それをモビリティで補うことができれば、健康寿命は無限に伸ばすことができます。お金についても、経済的な豊かさが必ずしも幸せにはつながらないことは多くの人が感じているのではないでしょうか。

日本において、社会的つながりと選択の自由は深刻な問題だと思います。高齢や病気で家から出られなくなると、どんどん孤立していき、東京だけで毎年6,500人が孤独死してます。こんなに豊かに見える国で、とても寂しいことです。選択の自由についても、支えてくれる人がいなければ、一人の力で叶えることはできません。自分の生き方を選択できることは、人間の尊厳そのものです。最大限楽しんで旅立っていくために、われわれのコミュニティはどうあるべきかってことはもっと話し合わないといけないと思いますよ。

集まったデータについての活用法を聞く編集長杉原(左)。

杉原:実際に佐々木さんが実践している在宅医療は、「共有カルテ」と「チーム医療」という画期的な取り組みによって、在宅医療の質の向上を実現していますよね。

佐々木:チームでシステマティックに取り組むことで、「100点はだせなくても85点以下は絶対に出さない」というふうに、業界全体の質の向上に努めています。

従来の日本の在宅医療は密室のソロ活動で、カルテもブラックボックスです。目の前にいる人が弱っていくのを見ているだけなら誰でもできます。そのような状態が、質の低下を招いてしまうのです。

患者さんにとって一人の医師にずっと診てもらえるとうのは理想的に思えるかもしれませんが、それは名医であるということが前提です。一人残らず名医であるというのは非現実的ですが、一人の医師の足りないところや失敗をチームで補ったり、間違いを指摘したりすることは可能です。それには、チーム全員がカルテを閲覧できるように公開する必要があります。

杉原:これを日本で実践するというのはとてつもないことですし、自信があるからこそだと思います。医療という閉鎖的な分野でとても革新的な取り組みだと思います。

佐々木:患者さんの同意さえあれば、患者の家族や看護師・ケアマネジャーも、自分のアカウントを発行すればカルテを見ることができます。だから診療を適当にできないということもあります。

杉原:なるほど。オブザービングのシステムとしても機能しているんですね。

佐々木:本院のチーム医療体制は、常勤は月から金曜の日中のみで、夜は夜間のチーム、週末は週末のチームと担当を分けています。それによって医師のワークライフバランスにも配慮するとともに、「他のチームに迷惑はかけられない」という相互のプレッシャーも発生します。良い意味で緊張感も生まれ、「なにか起きたらいつでも呼んでください」ではなくて、昼の担当医師が夜間も何かが起きないよう確実にしておくという意識が強くなります。

チーム医療がもたらす安心について語り合う二人。

杉原:「24時間365日いつでも駆けつける」のではなく、「24時間365日安心して過ごせる」が本質ということですね。

佐々木:もちろん万が一には対応できるようにはしていますが、夜中の2時に医師が来てくれることよりも、夜中の2時に医者を呼ばなくて済むことのほうが、患者にとってハッピーじゃないですか。

杉原:まさにその通りですね。

どんなドクターでも名医と同じくらい

洗練された医療が提供可能になる

杉原:実際にデータベースの活用方法としてはどのようになっているのですか。

佐々木:常時5万人くらいの症状が蓄積されていくので、一人では不可能な数の統計的なデータが集まっていきます。そこからいろいろなものを抽出して、「患者の満足度と相関が高いのはどれか」とか「どんな治療が最適なのか」を解明していくことができます。

たとえば高齢の方が罹りやすい尿路感染症の一つに、膀胱炎があります。多くは大腸菌が原因なのですが、大腸菌にも種類があるため一般的な抗菌薬が効かないというケースが多くあるんです。培養検査によって有効な抗菌薬を特定することも可能ですが、数日がかりになってしまいます。それがデータベースを分析すると、地域によって効果の出ている抗菌薬に違いがあることがわかり、「この地域で膀胱炎だったらこの薬が効く」という判断ができるようになったのです。

また診断の難しい高齢者の肺炎について、老人ホームと協力してデータを集めているところです。センシング機能つきのベッドでデータ集積をしてみたところ、誤嚥性肺炎を起こす2日くらい前にほんのわずか10%ほど呼吸回数が増え、そのあとにどっと症状が現れることがわかりました。症状が出てしまうと酸素吸入や点滴などが必要になり、しばらく食事もできなくなりますが、その前に飲み薬などで早期治療ができれば日頃と何ら変わりなく食事などをしながら過ごすことが可能になるんです。

名医の勘と言われていたようなものが明らかになり、どんなドクターでも、名医と同じくらいの洗練された診断と、精度の高い薬の選択・治療ができるようになるはずです。

杉原:素晴らしいですね。このようにデータを生かした未病対策が進んでいけば、日本は医療費が要らなくなるんじゃないかなって思います。まだまだ面白い未来が待っていますね。

医師は人がそれぞれ望む人生を

ゴールまで走るためのナビゲーター

杉原:日本でいうと、高齢化の進む過疎地の医療問題も大きな課題ですね。

佐々木:15,00人くらいの集落単位でデータを集め「私たちが本当に必要としている医療とは何か」ということを過疎地で実証したいと考えていて、去年から鹿児島県の与論島などで調査を始めています。

医者は本人や家族と寄り添って、その人が自分の人生をどのようにプロデュースしたいのかという希望を叶えるために、健康サポートという面からちょっとアドバイスをしていく存在になるべきです。目先の治療ではなくてもっと先を見て、アドバイスすること。車が壊れたら直すのではなく、ゴールまで走れるようにナビゲートしていく、これからの医者はそんな存在になれればいいなと思っています。

関連記事を読む