ハンドルを握るだけで、ドライバーが行きたい先や、やりたいことを予測してくれる、そんな車との付き合い方ができる世の中が目前に迫ってきている。移動を軸にセンシング技術を駆使することでそんな未来を描くひとりが、株式会社スマートドライブCEOの北川烈氏だ。DX2.0という構想を掲げる北川氏に直接お話を聞いた。

データ蓄積が可能にする

一歩先の日常

杉原:DX2.0を掲げておられますが、具体的にどういうものなのでしょうか。

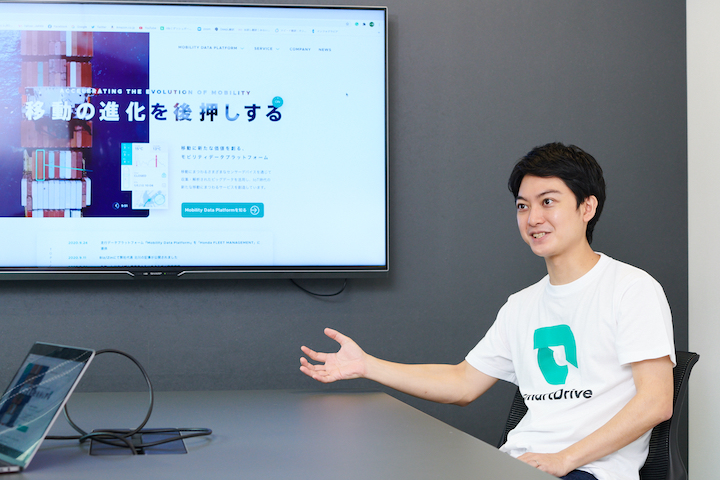

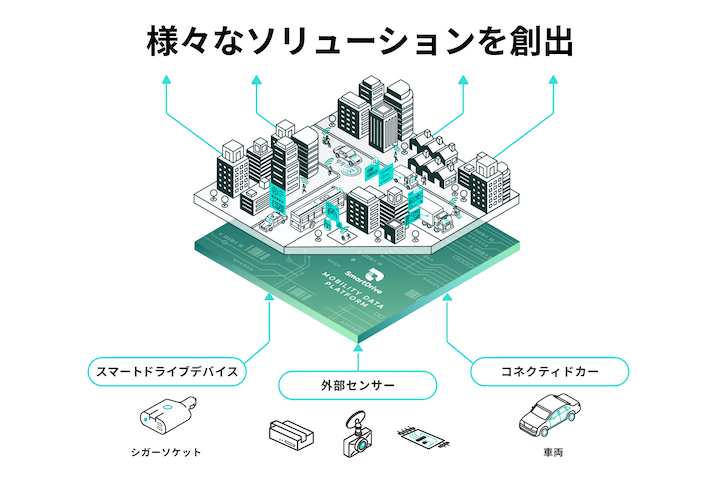

北川:DX2.0というのは移動にまつわるデータを集積し、可視化だけでなく問題解決のために活用して試みです。ドライブレコーダーはもちろん、今後は様々な移動にまつわるセンサー、コネクティッドカーなど、様々なデバイスのデータを蓄積し、つなげていくと、いろいろなことができるようになると思っています。その中で、プラットフォーマーの役割を担うのがスマートドライブの役目だと考えています。例えば、車を購入したとします。車を安全に動かすためにはタイヤの減りに合わせて交換するなど、メンテナンスが必要になりますが、それを定期点検ではなくデータに基づいてする方はあまり多くありません。

杉原:そうなんですよね。僕は車が好きで、運転も好きなので、タイヤを交換しない人は信じられないと思うのですが、タイヤの減りが原因でスリップ事故に繋がる例はいくつもありますから、メンテナンスは大事ですよね。

北川:そうなんですよね。だから、例えば、タイヤの減り具合をセンシングして、替え時を教えてくれるようにするとか、そういうこともできてくる。

杉原:僕は北川さんの事業に大変共感していて、そのデータというものが、優位性を保ちながら取れる状況になってくると、いままで普通に生活していたものが、バリューになってくるわけじゃないですか。例えば、僕は高齢者が増えていることって結構ラッキーなことだと捉えています。高齢者が増えた分だけモニターが増えた!と。

先進国という言い方が合っているのかは分かりませんが、他国と比較してもいち早く超高齢化社会を迎えるということは、ソフトウェア・ハードウェアを含めて新たなサービスが生まれやすい環境ともとれます。そして、それを輸出できるわけで、仮に、高齢者にまつわるデータバンキングができれば、それをトレースすることだってできる。

北川:そうとも言えますよね。

杉原:前回の北川さんのお話からすると、このDX2.0ともうひとつ、企業運営に関わる移動にまつわるセンシングをされていて、そちらはDX1.0と呼ばれていますが、スマートドライブさんで手掛けられているこの2つの事業というのは、どちらも同じくらい注力されているんでしょうか?

北川:そうですね。例えるなら…プレイステーションとかそういったものに近いかもしれません。いろいろな方が弊社のプラットフォーム上にサービスを作って欲しいと考えていますが、プレイステーションのように各自で色んなゲームを作ってもらい、あとは放置というわけにはいかず、自分たち自身でもおもしろいソフトを作ったり、パートナー企業の支援もしないと誰もこの上に作ろうと思わないというのと同じで、私たち自身もプラットフォームを使って、いいなと思えるサービスを作るし、それがあるからパートナーがこの上に何かを作りたいと思ってくれる。そこの両輪だと思っているので、どちらも同じくらい力を入れています。

狭い意味のMaaSだけでは

価値があぶれる時代へ

杉原:お聞きしたいのが、御社のビジネスの側面で切り離せないのが、世の中で言われている『MaaS(Mobility as a Service)』だと思うんですけど、僕は東京でのMaaSについては少し厳しいのではないかなと感じているんです。日本は海外と比べると既にMaaS化されているというか。個人的には日本においてモビリティーサービス的なソフトウエアが必要になってくるのは、過疎化が進んでいたり高齢者の多い地域なんじゃないかなと。

北川:私もそのとおりだと思います。実際東京に住んでいたら、グーグルマップとスイカがあれば全部できてしまうので、MaaSというのはニーズが低いかもしれない。やはりあるとすれば、杉原さんのおっしゃる通り地方とか過疎化の進んでいる地域なのかなという気はしますね。

私がよく言っているのは広義のMaaSと狭義のMaaSで、今注目されているMaaSって、もっと広い領域までカバーされていて、我々のようなデータプラットフォームもそうですし、お客様のデータを集約してお客様と接点を持つような会社もMaaSと言われることが多いと思うんです。これまでは自動車メーカーは○○がいい、保険会社は○○がいいといったようなBtoCで顧客に直接個別のマーケティングをしていたものが、間にMaaSの事業者が入っていくことで、エンドユーザーからすればどんな車だろうが保険だろうが関係ない。これまで直接顧客接点を持っていた自動車メーカーや保険会社が、MaaS事業者を相手にする比率が高まり、そういうBtoBのビジネスに変わっていくというところが一番大きな変化かなと。そういう意味では我々もお客様の情報を預かって、データによっていろいろと最適化していくことで、ある意味ではMaaSに近い領域をやっていけるんじゃないかなと感じています。

杉原:広義となると、僕らの手掛けているモビリティーなんかも入ってくると思うんですけど、狭義なところでいくと、2025年には約30%が65歳以上になるといわれていますが、それは中央値であって、地方に至ってはすでに40%近い。データサイエンティフィックなところで言うと、バスがいつ来るのか、そのバスを利用する高齢者はいつ買い物に行くのか、その時間帯にバスは必要なのかということはスマートドライブさんの事業でされていることを活用すれば最適解を導き出せますよね。ということは、イノベーションが起きやすい。

移動を戦略と捉え

営業活動に役立てるためのセンシング

北川:地方にある移動式スーパーとか、EVのカーシェアとか、いわゆるGoogleアナリティクスのリアル版のようなことは今まで可視化されていなかったんですけど、WEBサイトでいうGoogleアナリティクスみたいなものが弊社にはあるので、それを使うと、何時にはどういうお客様が何人来てとか、7時以降は帰りのバスだけでいいとか、ここにカーシェアを置いても使わないからこの時間帯はこっちに持ってこよう、というようなことが出来るんですよね。

杉原:だから、スマートドライブさんのプラットフォームを使えば、要は僕らがそれを使う技術を持っていれば、そのプラットフォームを使うユーザーになれるということですよね。つまり、オープンプラットフォーム。

北川:そうです。裏側に我々が入っているということです。ですので、MaaS事業者と言われる方々の裏側に我々がサポートとして入るというようなケースも出てくるということです。

(プロフィール)

北川烈(きたがわ・れつ)

SmartDrive 代表取締役 (CEO) 。慶應義塾大学在籍時に国内ベンチャーでインターンを経験、複数の新規事業立ち上げに参加。その後、1年間米国に留学、エンジニアリングを学んだのち、東京大学大学院に進学。研究分野は移動体のデータ分析。その中で、今後自動車のデータ活用、EV、自動運転技術が今後の移動を大きく変えていくことに感銘を受け、在学中にSmartDriveを創業した。

https://smartdrive.co.jp