腸内フローラに腸内環境。昨年は雑誌やメディアでも頻繁に目にする機会があったこれらの言葉。最近の研究では、腸内環境が病気の発症や健康維持に密接に結びついていることも分かり始めた。株式会社メタジェンとSOMPOヘルスサポート株式会社は共同で、個々人の腸内環境タイプに合わせた生活習慣改善策を提案するAI(人工知能)の研究開発を開始したと発表した。

私たちの腸内に住む「腸内細菌」。1人あたり数百~1000種類以上を保有すると言われている腸内細菌の研究が、近年著しく進んできた。例えば、持ち合わせている細菌の種類や数により、薬の吸収率が違うことも分かってきた。腸内環境を知ることは、自身の体の特徴、傾向を知ることに繋がりそうだ。最近ではテレビCMも流れだし、身近度を増し始めた遺伝子解析同様に、腸内環境の解析が私たちの健康寿命を延ばす一助になる日が近づいている。

左より、株式会社メタジェン取締役副社長CTO 山田、SOMPOヘルスサポート株式会社 中村執行役員

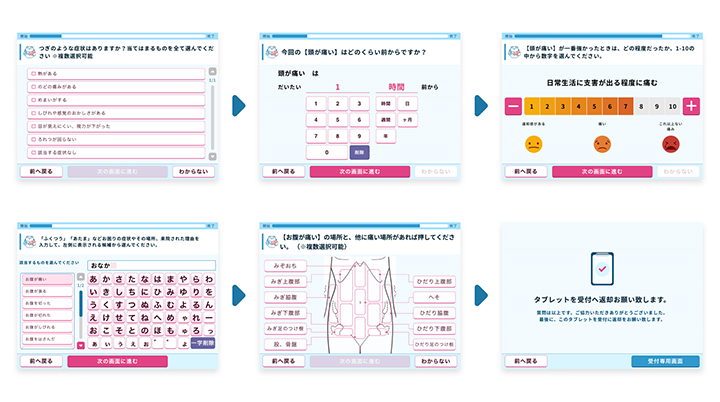

最先端科学で病気ゼロの実現を目指す株式会社メタジェン(以下メタジェン)と、「こころと身体」の健康に資するヘルスケア事業を展開するSOMPOヘルスサポート株式会社(以下SOMPOヘルスサポート社)が進めているAIの研究開発は、腸内環境タイプに合わせた層別化ヘルスケアを実現するため、それぞれの腸内環境タイプに合わせて生活習慣改善策を提案するというもの。

健康に密接に関わる腸内環境だが、その環境は人それぞれに異なる。メタジェンはこれまで、最先端の腸内環境解析技術を用いて多くの人々の腸内環境を科学的根拠に基づいて評価すると同時に、腸内環境データベースの構築をしてきた。これらの知見を活用し、個々人の腸内環境タイプに合わせて最適な食習慣・生活習慣の改善策を提案するシステムを構築するため、生活習慣改善支援に関するノウハウを有し、さらにデジタル技術の活用にも取り組むSOMPOヘルスサポート社と共同で、生活改善策を提案するAIの研究開発に乗り出している。

データのベースとなる採便には、メタジェンが開発した最新の採便キットを用いる。通常、便中に含まれる腸内細菌叢を保存するには変性剤などが使われるため、採取後の培養などはできなかった。メタジェンは世界で初めて、この変性剤などを使わずに、常温で便中の腸内細菌叢の遺伝子や代謝物質を保存できるキットを開発、便から腸内細菌の分離・培養も可能にした。このキットを使い採便したものを基に、健康診断結果や生活習慣等に加え、腸内環境評価結果を加味、データに基づき、減量等に最も効果的と考えられる生活習慣改善策を、個々人に合わせて予測するAIの開発を目指す。

このAIが完成すれば、腸内環境データと個々人の生活習慣や、生活習慣病との関連性について新たな知見を得ることもできるだろう。また、今回開発するAIは、今後モデル事業等を通じて取得するデータの再学習によって予測精度を高めていく予定で、同社は、個々人の腸内環境タイプに合わせた生活習慣改善支援サービスの事業化も目指すと話している。

元記事URL:

元記事URL: 画像引用元:

画像引用元: