目次

TOKYO2020に向けて、IPCとWOWOWの共同で立ち上げた、パラリンピック・ドキュメンタリーシリーズ「WHO I AM」。16年の放送開始から、すでに折り返し地点をすぎた今、残された時間はあとわずか。プロデューサー太田氏とHERO X編集長杉原の対談は、さらにその先を見据えた話題へとヒートアップ。他人ゴトではなく自分ゴトとして捉えてもらうためのコミュニケーションから、ボランティアについて、今の日本社会にある雰囲気、「WHO I AMシーズン3」の見どころまで、興味深い意見交換が繰り広げられる。

エンタテインメントとしても成立する大会へ

左:HERO X編集長:杉原行里 右:WOWOW 制作局 制作部「WHO I AM」チーフプロデューサー:太田慎也氏

杉原 パラスポーツも他のメジャースポーツの様に、やっぱりエンタテインメントとして、興業として成立させることが大事だと思うのですが、今までは残念ながら、会場に来るのはパラリンピック関係者がほとんどで、それ以外というのは1割にも満たなかったかもしれません。だから、まずはやっぱり、好きな選手や熱中できる競技を見つけてもらうこと。そのきっかけを作ってあげないといけないと思うんです。

太田 好きになるきっかけ作り、仕掛けが必要ですね。

杉原 あと、来てくれる人へのホストとしての自覚がもっと必要なのかとも思います。最近の広島カープや横浜ベイスターズの盛り上がり方がヒントになるのかなと。そこには興業側の努力があると思うし、エンタテインしようという意図が明確にある。

太田 僕も横浜ベイスターズの試合を観に行くことがあるのですが、筒香が出てきて大合唱が巻き起こると、ウワーって会場全体が盛り上がるんですよ。クローザーの山崎が登場する時の音楽がかかると、こっちもテンション上がりますから。興業側の演出や仕掛けも重要になってきますね。

どうやって心の中のスイッチを入れるのか?

杉原 ワールドカップがまさに象徴的なのですが、日本って一回スイッチが入れば、盛り上がり方が半端ないですよね。だからどうやってスイッチを入れるのか、どうやってコミュニケーションすればいいのかを、ずっと考えています。

太田 今僕がやっている活動のひとつとして、大学に映像をお持ちして、自分たちが世界中を訪れてのドキュメンタリー制作で得た経験を講義しています。そこでWHO I AMのフィロソフィーを伝えた上で、“もっと自分を出しましょう!”と学生たちに問いかけるのです。講義の終盤に質疑応答の時間を設けるのですが、ほとんど誰も手を挙げてくれない。

杉原 そういうシチュエーション、大学外でもよく見かけますよね。

太田 講義が終わった後になって“ちょっといいですか? 拙い質問なんですが…”と言ってくる学生が必ずいるんですよね。さっきまで90分間、自分を出そう! という話をしていたのにも関わらず…。それなら講義中に言ってくれたらいいのに! って(笑)。

杉原 日本人ならではの反応なのかもしれませんね。海外ではそういうシチュエーションにあまり出会ったことがないかもしれません。僕が学生時代留学していたイギリスの場合、ノートを見返せば答えが分かるような質問をする学生がいるんですよね。でも彼としてはしてやったりなんです(笑)。彼にとっては、発言をすること自体が一種のアピールなんです。一回でも、自分の中のスイッチを入れることができれば、周囲の目なんか気にせず挙手をして、発言できるようになるんですが…。

太田 極端な例え話ですが、みんながお茶を飲みたいと思っているときに、自分はビールが飲みたいと思っているのであれば、ビールが飲みたい!と言えばいいだけだと思うんですよ。周囲の目を気にして、集団における自分がどう見られているかではなく、自分自身はどうありたいのか? ということの方が大事だと思っているからです。

杉原 太田さんが何千人もに講義をしてきて、その内容が胸に突き刺さっている学生がたくさんいるわけですよね? もちろんその時に手を挙げたて質問した方がいいのですが、講義の後で、自分なりに調べて考えてくれればいいと思うのです。

太田 最近の社会全体の雰囲気からも感じるのですが、どこか人々が一様化しているのかなぁと。自分を出さず、ポジション取りばかりに必死になっている人が多いという印象を受ける。だからこそ、WHO I AMを観て感じることがあったのなら、それを持ち帰って自分の頭で考えてもらえたら嬉しいなと。

2020オリパラにおけるボランティアの考え方

杉原 本当にそう思います。みんなで議論しましょう、みんなで考えましょうっていう“みんな”という定義はすごく曖昧ですよね。やっぱり、まずは個人個人で、自分ゴトとして考えて欲しい。例えば、オリパラにおけるボランティア問題がまさに象徴的だと思うのです。交通費がどうとか、そういう話に終始してしまいがちです。本来のボランティアという言葉の意味が、ちゃんと伝わっていないのかなと。

太田 ボランティアっていう言葉の解釈が、ちょっと違ったニュアンスになってしまっているかもしれませんね。海外に行くと、ボランティアってひとつのアクティビティとして認識されているんですよね。例えば、週末に家族とキャンプに行く、カラオケに行く、家でゆっくり過ごす。そうしたことと同列の選択肢のひとつとして、ボランティアがあるのです。それが日本だと“無償奉仕”という意味合いの言葉になってしまう。

杉原 ボランティアっていう呼び方がダメなのでしょうかね。例えば、チームスタッフという呼び方に変えれば、“オリパラに関わっているんだ”という自覚が生まれると思うんです。何か大がかりなことではなくて、誰もができそうな道案内をするところから入るとか、そのくらいのことからでもいいと思うんです。

太田 リオ・パラリンピックで国枝選手の取材に行ったとき、そのことを強く感じました。ゲートからテニス会場まで1kmくらいあるのですが、その道案内してくれるボランティアの方の道案内や標識がことごとく間違っていたんです…。だから重い機材を抱えながら何度も往復しなければならなかったという(笑)。ただ、本当に陽気でいい人たちばかりだったので、どこか悪い気もしなかったし、気持ちさえ伝わればいいんだなって。

次世代の力をどうやってつなげていくか

杉原 だからこそ2020オリパラには、たくさんの若い人たちに主体的に参加して欲しいのです。自分ゴトとして考えて欲しいのです。

太田 社会人よりも学生の方が、圧倒的に熱量があるし反応がいい。大学生より高校生、高校生より中学生というように、年齢に比例するんですね。そうした若者たちの熱量をつなげて、何か具体的に新しい取り組みができないものかと常に考えています。

杉原 だって、世界中からスーパーヒーローが東京に来るんですよ! 日本に暮らすみんながホストにならなきゃダメなんです。

太田 本当にその通りですね。2020年がゴールじゃない、その先が大事なんだと、多くの人が口にする。でも、その先って何ですか? レガシーって何ですか? と問い質すと、ふわっとした答えしか出てこない。もちろん簡単に一つの結論を出せるものではないのだけれど。でも僕らは、WHO I AMでやってきたことを通じて、自分たちなりの結論を出したいと思っています。そして、今のところ僕が考えている結論としては、2020年以降に大人になる若い世代に何かを残すことだと考えています。

WHO I AMシーズン3の見どころとは?

杉原 ひとつだけでもいいから、興味を持ってもらえる競技を見つけてもらうこと。気になる選手を見つけてもらうことが、その後に繋がっていくと思うのです。シーズン3に登場する選手で、特に注目して欲しい選手がいますか?

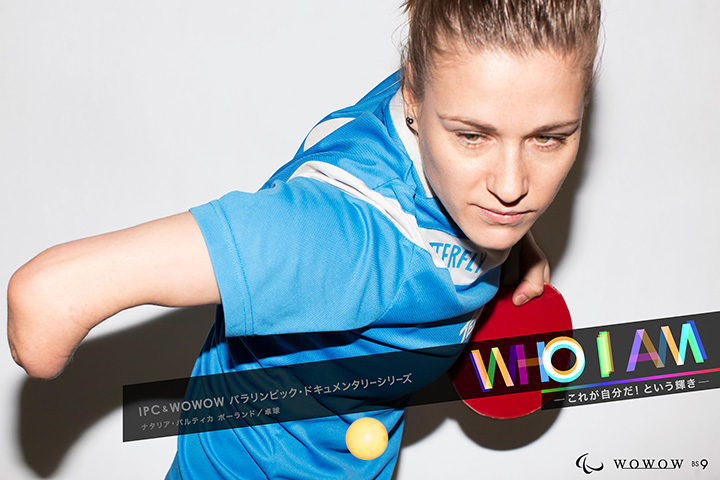

太田 ドイツにニコ・カッペルという低身長症の選手がいるのですが、彼はそれを隠すのではなく、自分からさらけ出して、常に周囲を笑わせてくれるんですね。こういう選手ってなかなか出会ったことがなかったから、取材中も本当に楽しかった。それから、ポーランドのナタリア・パルティカという、片腕の卓球選手も取材しています。彼女は直近のパラリンピック4大会で無敗、ポーランド代表のオリンピアンでもある。とっても魅力的で、本当に素敵な選手なんです。今回の8人のメダリストもすごい選手ばかりなので、是非とも観ていただきたいですね。

太田慎也

WOWOW 制作局 制作部「WHO I AM」チーフプロデューサー。2001年WOWOW入社。営業企画・マーケティング・プロモーション部門を経て、2005年に編成部スポーツ担当に。サッカー、テニス、ボクシング、総合格闘技などの海外スポーツ中継・編成・権利ビジネスに携わる。2008年、WOWOWオリジナルドキュメンタリー「ノンフィクションW」立ち上げ時の企画統括を務め、自身もプロデューサーに。日本放送文化大賞グランプリ、ギャラクシー賞選奨受賞を獲得。IPC&WOWOWパラリンピック・ドキュメンタリーシリーズ「WHO I AM」のチーフプロデューサーを務める。

<WHO I AM 番組情報>

◆IPC&WOWOW パラリンピック・ドキュメンタリーシリーズ WHO I AM」(シーズン3 全8回)10月スタート

◆特別ミニ番組「10月シーズン3スタート!パラリンピック・ドキュメンタリーシリーズ WHO I AM」(全8回)8月22日(水)より 随時無料放送

◆IPC & WOWOW パラリンピック・ドキュメンタリーシリーズ 「WHO I AM」シーズン1(全8回)&シーズン2(全8回)全16番組 公式サイト&WOWOWメンバーズオンデマンドで絶賛無料配信中

※WEB会員ID登録が必要となります(登録無料)

<最新情報はこちら>

公式サイト:wowow.bs/whoiam

公式Twitter & Instagram:@WOWOWParalympic #WhoIAm