誰もがいつでも助けを求められ、そして誰もが手助けをできる社会の実現を目指し、一般社団法人PLAYERSが展開する「&HAND」。主にBEACONデバイスやLINEといった今身近にあるテクノロジーを活用しながら、身体・精神的な不安や困難を抱えた人と、手助けをしたい人をマッチングさせ、具体的な行動をサポートすることを目的としている注目のサービスなのだ。

「困っている人に手(ハンド)を差し伸べ、取り合われた手と手から安堵(アンド)が広がっていく」、そんな世界を実現したいという想いから名付けられた「&HAND」だが、具体的にどのようなマッチングサービスを行っているのか、このサービスを始めた理由とともに一般社団法人PLAYERS主宰タキザワケイタさんにお話を伺った。

「私の妻が妊娠中に切迫流産になってしまい、自宅で安静にしていなくてはいけないくなってしまったんですね。当時は、引越しをしたばかりだったので、主治医に診てもらうためには長い時間電車に乗らなくていけない上に、帰りは帰宅ラッシュの時間帯という状況。私としては当然、妻を座らせてあげたいですよね。でもなかなかそうはできない状況で、こう言ったら失礼かもしれませんが、そういう雰囲気ではないサラリーマンの方がすごくスマートに席を譲ってくれて助かった経験があったんです。

そして私自身も妊婦さんが付けるマタニティーマークというものをあまり知らなかったことで、席を譲れていなかったのに気付いたタイミングで、自分の娘が妊婦になった時に、まだ今のような社会だと恥ずかしいなと感じ、それを変えたいと思ったことがきっかけです」そう語ってくれたのは、一般社団法人PLAYERSのタキザワケイタさん。

「それから改めてマタニティーマークのことを詳しく調べっていったんですね。そんななか気付いたのが、グーグルでこのワード検索すると、関連ワードとして “嫌がらせ” とか “嫌い” “付けるな” といったようなネガティブなワードが最初に出てくるんです。これっておかしいじゃないですか。こういった風潮は改善しなくてはいけないですよね」

そして生まれたスマートマタニティーマーク

スマートマタニティーマークと専用アプリ。

実体験の中から生まれたこのアイデアを具現化するためには、なぜマタニティーマークに関するネガティブなイメージが生まれてしまうのか、また、知識のなさから生まれる無関心を改善する必要があった。

「スマートマタニティーマークを作っていくなかで、電車やバスの座席に座るとほとんどの方がスマートフォンをいじるので、妊婦さんの存在や、マタニティーマークに気付かないということに注目しました。そして自らがそうだったように、マタニティーマークに関する正しい情報が届いていない。このふたつを解決すべき課題としてまずあげました。そこから生まれたのが『みんなの優しさを見える化しよう」というコンセプト。

どういうことかと言うと、よく交番にある今日事故が何件ありましたという掲示板のように、今日席譲りが何件ありましたというのを可視化させる。それがあることで、席譲りまでいかなかったとしても、安心が生まれるのではないかと考えたのです。それを元に完成したのが、このアプリとデバイスになります。マタニティーマークがIoTになったということです」

「使い方としましては、まずこのデバイス(左)を妊婦さんに付けてもらいます。そして、電車に乗り立っているのが辛くなった時にデバイスのボタンを押す。そうすると半径2メートルくらいにいるサポーターの方にプッシュ通知が届きます。席を譲れる場合は、譲りますを押すとマッチングが出来るといったシステムです。譲る側にも「譲ります画面」というのがありまして、それを見せることで、声を掛けなくても、この人がサポーターになっているのが分かるというシステムです」

LINEを利用したマッチングサービス

やさしさのバリアフリーを目指す必要性

困っている人がいたら手を差し伸べる。こんなにも当たり前のことが、いつのことからか出来ない世の中になってしまった。そこには気づいているのに誰かがやるだろうという日本人特有の意識が根深く我々の中に刷り込まれてしまっているからではないだろうか。

「席を譲れない理由の一位が、妊婦さんなのか少しふくよかな方なのか分からないというのが本当にあるんです(笑)。もし間違ったら失礼だから結果的に声を掛けないという。

そんなデータを踏まえた上で、鉄道博物館に置いてある中央線の車両を使い、新しいアプリの体験会ということで実証実験を一度やりました。もちろん来場者にこの仕組みのことは伝えていません。そして、参加者には優先席に座ってもらい、いつも通りにスマホをいじってくださいという形をとります。そこで、右手前にマタニティーマークを付けた妊婦さん。左手前にスマートマタニティーマークを付けた妊婦さんに立ってもらい、マーク自体と通知が来た時に気づくのかを実験したんです。

結果は、半数は顔が上がり、気付かなかった残りの半数についてもデバイスが光ることで94%の方が気付けました。ほぼ全員ということですよね。席を譲るってこと自体は大した行為ではないけれど、意外と出来ない方が多い。そう考えると、この仕組みで背中をちょっと押してあげ、成功体験をさせてあげることが重要なんだなと。

先ほども話したグーグルの検索結果にネガティブな内容が出てきてしまうようなことは、無くさなくてはいけないので、最終的にこの仕組みがなくても手助けし合えるような社会を目指したいという問題提起を我々はしているのです。自ら考え、意見を表明することが本質でなければいけないと考えています」

今後は新たなサービスの展開も。

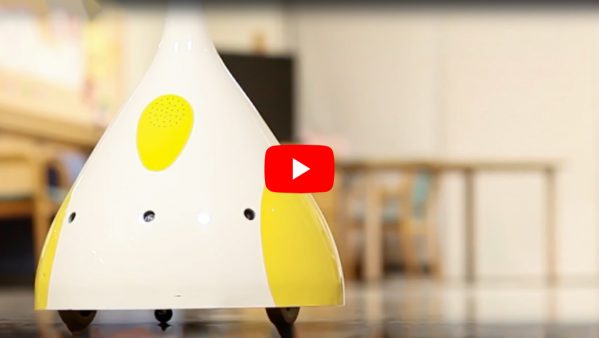

「今、ボタンを押した感がないようにぎゅっと握るだけというコンセプトで、聴覚障がい者向けの新しいサービスをLINEと連携させ作っていて、それがこの卵型のデバイスです。これは押すという行為をなくすことで、より使いやすくなるのではないかと思い、この形状になりました。助けを必要としている人が、どう気軽に知らせることが出来るかに重きを置くことが、今後は課題になってくると考えています。サポーターが助ける前に、助けを求められないと助けられないので。

このような我々が進めているサービスを起点とし、東京2020までに東京圏内のほとんどの人がサポーターになってもらえるよう、これをインフラ化することを目標として動いています。日本が誇るおもてなしの心を、外国人の方に体験をしてもらえたら素敵じゃないですか」

ある人からすれば、席を譲るくらいなんてことないかもしれないが、今やその考えの持ち主こそマイノリティーなんだとタキザワさんと話しをしていて感じた。絶対にそんな図式であってはいけないのだ。やさしさからやさしさが生まれる社会を実現させることで、いずれこのようなサービスが必要としなくなる世界が、まさに理想と言えるのかもしれない。