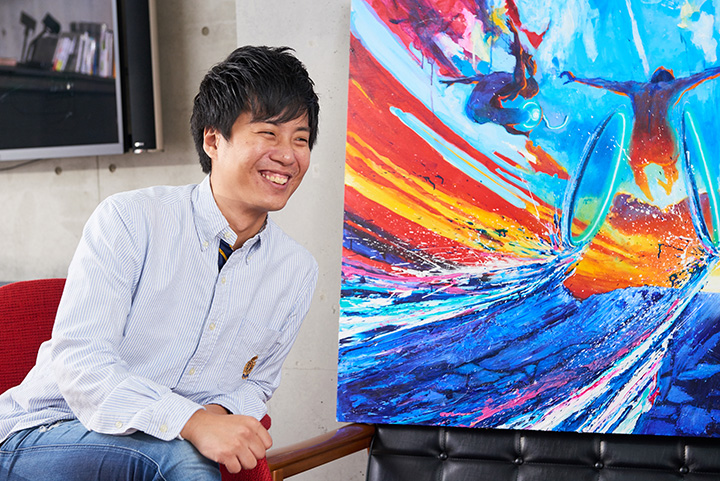

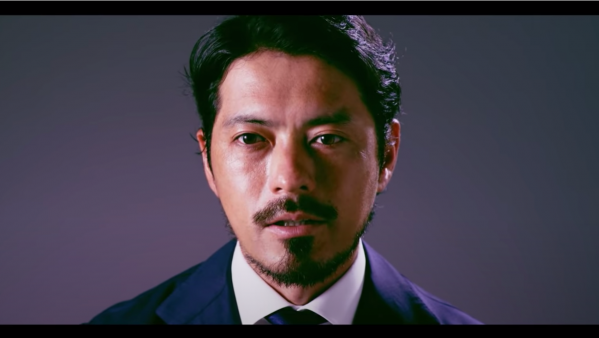

ピョンチャンパラリンピック開幕まで、あと2日の今、日本屈指のチェアスキーヤー森井大輝選手の活躍に、熱い期待が寄せられている。02年ソルトレークシティ大会から、14年ソチ大会まで、パラリンピック4大会連続で出場し、通算銀メダル3個、銅メダル1個を獲得。ワールドカップ個人総合2連覇を達成した世界王者が、唯一手にしていないのが、パラリンピックの金メダル。5度目となる世界の大舞台で勝ち取るべく、アクセル全開でトレーニングに取り組む中、HERO X編集長であり、RDS社のクリエイティブ・ディレクターとして森井選手のチェアスキー開発に携わる杉原行里(あんり)が、大会直前の心境について話を伺った。“大輝くん”、“行里くん”と互いにファーストネームで呼び合うふたりは、アスリートとサプライヤーであり、5年来の友人でもある。忌憚なき本音トークをご覧いただきたい。

速さのベースは、かつてないシートの安定感

杉原行里(以下、杉原):大輝くんと出会って、もう5年になるのかな?

森井大輝選手(以下、森井):はい、ソチパラリンピックの前年の2013年に初めてお会いしました。

杉原:最近はどうですか?

森井:滑りの安定は、今まで以上に出てきたのではないかと思います。おかげさまで、昨年、一昨年のワールドカップでは、まさに自分が求めていた滑りができました。今シーズンは、スイスで開催予定だった開幕戦が、悪天候のためにキャンセルになり、12月にオーストリアのクータイで行われた実質上の初戦では、4位という結果でした。このレース期に入ってから、どこに行っても頭が痛いのが、雪。たくさん降ると、レースバーンも、おのずと柔らかくなります。スイスでは、圧雪車で柔らかい雪を圧雪した場所で、ずっとトレーニングしていて、良いタイムが出ていたのですが、クータイでは、レースバーンにかなりのハードパックが施されていて、違和感が否めなかった。

柔らかい雪でセッティングを出した状態で、ものすごく硬いバーンで滑ると、どうしても合わないんです。今回の敗因は、僕の中での調整ミスと、トレーニング中のフィーリングや滑りを出せなかったことにありますが、一つ良かったのは、ピョンチャン直前ではなく、この時期に気づけたこと。異なる雪質でのセッティングを含めて、今一度、マシンのセッティングを見直す良いきっかけになりました。

ただ、今のレベルに安定していられるのは、やっぱりシートの安定があってこそだと思います。これまでシートは、シーズンごとに作り変えなくてはならず、その度に形がずれて、フィッティングが微妙に変わってしまうことがありましたが、今はそれがないし、本当に自分が望んでいたものを手に入れることができている。安定して強度のあるシートは、今の僕の速さのベースになっていますし、僕の武器ともいえるのではないかと思います。

杉原:それは良かったです。じゃあ、ソチ大会の時に比べると、気持ち的にも、やっぱり違いますか?

森井:全然、違います。フレームだったり、シートだったり、良い滑りって、マシンの全てのパーツのバランスから生まれてくるので、どこかが欠けていれば、当然、それを補う必要はありますが、マテリアルに関しての不安要素は、過去4大会に比べて、一番少ないですね。

心強いチームのおかげで、

トレーニングに集中できる僕がいる

杉原:でも、飽くなき欲望にかられる大輝くんだから、もう何か欲しいでしょ?

森井:欲望というか、「この部分をこうしたら、どうなるのかな」というイメージはたくさんありますけど、まずは脇目を振らず、ピョンチャンに向けて、最大限の努力をしようという気持ちで…

杉原:絶対、ウソ!(笑)世界王者の大輝くんたるもの、何か目論んでいるはず!ところで、チーム森井大輝、すごいですね。今日、密着取材しているテレビの人たち、ざっと20人近くいるでしょう?大輝くんが動いたら、撮影クルーや記者の皆さんがぞーっと動く。僕が動いても、誰も動かないのに(笑)。

森井:RDS社や、所属のトヨタ自動車をはじめ、サポートしてくださる皆さんのチーム体制のおかげで、安定した気持ちで、心からトレーニングに集中することができています。僕がチェアスキーを始めた頃って、「チェアスキーって、何?」という人の方が圧倒的に多い状態で、とにかく色んな人に知って欲しいという気持ちが強くありました。今、素晴らしい環境を与えていただいていることに加えて、メディアなどを通して、多くの方にチェアスキーを知ってもらえる機会を与えていただけるのは、本当に光栄です。

杉原:大輝くんをはじめ、日本人選手が極めて強いということもあって、近年は、チェアスキー特有のエクストリーム感が伝わる形で紹介されることが増えましたよね。障がい者スポーツという括りではなく、エンターテイメント性の高いスポーツとして、人々の興味を惹く見せ方と言ったらいいのかな。エクストリームスポーツとしてのチェアスキーの魅力がちゃんと伝わってくるし、僕も我が事のように嬉しいです。

1個ではなく、複数個の金メダルが欲しい

森井:僕は、カッコよくなければいけないと思っています。カッコイイっていうのは、パフォーマンスはもちろんですし、チェアスキーというマシンも含めて、全てです。近年、ヨーロッパなどに行くと、外国人の方たちから、「カッコいい!」、「これは何?写真を撮ってもいい?」と声を掛けられることが増えたのですが、健常者の方が見ても、チェアスキーが凄いと思ってもらえるものになってきたことを、とても誇りに思っています。

マシンについては、RDS社が開発に携わってくださったシートやカウルの注目度がすごく高いんです。有り難いですし、またそのマシンを使うことができることに対する誇りが、僕の背中を押してくれています。その誇りが、タイムにも少し反映されているんじゃないかなって思います。

杉原:あのマシンに乗っていったら、ゲレンデに着いた瞬間、すでにちょっと勝った気がするよね(笑)。チェアスキーの選手でもない分際で偉そうなことを言って、他の選手には失礼にあたるかもしれないけれど。

森井:正直言うと、このチェアスキーに乗っているから、負けられないっていう気持ちもあります。たくさんの方々の想いが詰まったマシンなので、このマシンに乗っているかぎり、下手な滑りはできないし、その時にできる最大限の努力をして滑りたい。野球に例えるなら、どんな球が来ても、常にフルスイングで挑むぞ!みたいな。

杉原:ところで、来たるピョンチャンパラリンピック。金メダルは、何個獲得をする予定ですか?

森井:まだ何とも言えないですけど。

杉原:どうして?言っていきましょうよ。

森井:少し大人な言い方をするなら、複数個のメダルは獲りたいです。

杉原:え、複数個の銀メダルを?

森井:今回は、銀メダルではないメダルを獲りたいなと思っています。

杉原: これまでに獲得したメダルを入れているガンケースを見せてもらったことがあったけど、大輝くん、銀メダルの保管の仕方がちょっと雑だもんね(笑)。

森井:(時間が経ったこともあるけれど)はい、錆びています。今、ホテルに一通りあります。

森井大輝(Taiki Morii)

1980年、東京都あきる野市出身。4 歳からスキーを始め、アルペンスキーでインターハイを目指してトレーニングに励んでいたが、97年バイク事故で脊髄を損傷。翌年に開催された長野パラリンピックを病室のテレビで観て、チェアスキーを始める。02 年ソルトレークシティー以来、パラリンピックに4大会連続出場し、06年トリノの大回転で銀メダル、10年バンクーバーでは滑降で銀メダル、スーパー大回転で銅メダルを獲得。その後もシーズン個人総合優勝などを重ねていき、日本選手団の主将を務めた14年ソチではスーパー大回転で銀メダルを獲得。2015-16シーズンに続き、2016-17シーズンIPCアルペンスキーワールドカップで2季連続総合優勝を果たした世界王者。18年3月、5度目のパラリンピックとなるピョンチャンで悲願の金メダルを狙う。トヨタ自動車所属。