スポーツ工学って?と思う方は多いはず。このあまり一般的ではない分野を端的に説明すると、“スポーツ=体育”と考えるのではなく、機械工学の目線から違う角度で捉えることにより、その先にあるさらに質の高いライフスタイルを創造していくという分野である。そして今回は、この隙間産業のような狭き門の「計測」という観点から、スポーツの世界を変えようと志す慶應義塾大学スポーツ工学教授・仰木裕嗣氏に、HERO X編集長 杉原行里がお話を伺った。

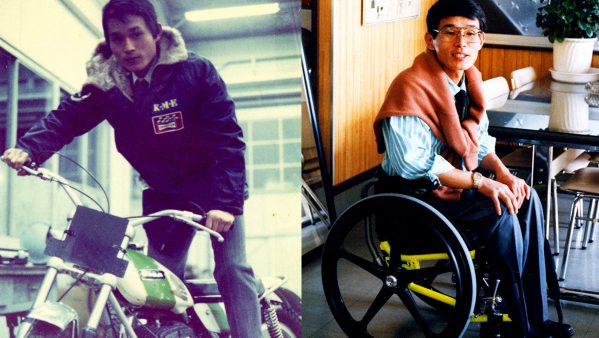

杉原行里(以下、杉原):お会いできるのを楽しみにしていました。なぜ仰木教授に興味を持ったかというところからお話させてください(笑)。僕が、計測が持つ重要性を考え始めた理由は、世界的チェアスキーヤーの森井大輝選手(http://hero-x.jp/article/193/)のマシン開発に携わったことに始まります。

杉原行里(以下、杉原):お会いできるのを楽しみにしていました。なぜ仰木教授に興味を持ったかというところからお話させてください(笑)。僕が、計測が持つ重要性を考え始めた理由は、世界的チェアスキーヤーの森井大輝選手(http://hero-x.jp/article/193/)のマシン開発に携わったことに始まります。

彼は、2014年ソチ・パラリンピックの出場時に転倒をしてしまったんですね。その理由を分析していくと、素材の選出や剛性、はたまたソチの雪質など様々な要素のバランスがかみ合っていなかったことに気がつきました。その原因を僕らなりに数値化していく作業を積み重ね、実際に反映していくことで、彼の成績がどんどん向上していったことが計測ということに真剣に向き合ったきっかけです。

仰木教授は、その“計測”をしっかりとした理論に基づき、スポーツを面白くさせようとしているのを知り、是非その考えをHERO Xを通して世間に広めたいと思い対談を提案させていただきました。

仰木裕嗣(以下、仰木):そうなんですね。ありがとうございます。人とはだいぶ違うことやっているなとは、正直思っています(笑)。僕は、“Evidence Based Sports”と2000年くらいから言い続けていることがあるのですが、それは最近よく聞くスポーツアナリティクスとは全く違うものなんですね。なぜならスポーツアナリティクスを簡単に言ってしまうと、チームマネージメントのことなので、選手の身体動作そのものが上達することが期待できないものなんです。いうならば、監督やコーチが作戦を立てるために必要な材料ということですかね。

でも僕の推奨している“Evidence Based Sports”とは、人間の体の動かし方の良し悪しを見て、技術を向上させるのが目的。そして、この研究の最終的な目標は、センシング(※1)で選手を発掘するというところを見据えています。

※1 センサーなどを使用してさまざまな情報を計測・数値化する技術。

杉原:なるほど。仰木教授がやろうとしていることは、その人の可能性を発掘して育成までをするということなんですね。

研究結果が反映される場面とは

慶應義塾大学スポーツ工学教授 仰木裕嗣氏

仰木:我々が主に行っている研究は、ひとつはモーションキャプチャーなどを使った歩行解析やランニングの解析。これは人間だけではなく、馬もJRAと協力してサラブレッドの研究にも取り組んだことも。ふたつ目は個人研究になるのですが、スポーツ飛翔体といってボールやスキージャンプなど飛んでいくものにセンシングデバイスを内蔵し、計測をするということ。

それらの研究から、スキージャンプレコーディングシステムというのを開発しました。これは、スキージャンプで、飛んだ軌跡を瞬時に計測できる装置なんです。今までこの軌跡を出すのに1週間くらいかかっていたのですが、実際に1週間前のジャンプの空力特性のデータはこうでしたと言われてもちょっと困りますよね。練習中にこのデータを見ながら、一本一本ジャンプの修正できなくては本来意味がないものですから。

杉原:本当にそう思います。ちなみにこの装置は実際に使用されているんですか?

仰木:それがまだで。高梨沙羅選手のホームである蔵王ジャンプ台が国際基準のスロープの形をしているので、ピョンチャンオリンピックに向けいろいろと画策をしているのですが、思うようには進んでくれませんね。もしエビデンスが取れるスキー場が蔵王にしかなかったら、世界中から選手が集まると同時に、町おこしにもなるわけですよ。

同時にこの装置はテレビにも向いていて、前の選手が飛んだ軌跡と、いま飛んだ選手の軌跡を重ね合わせて同時に見せることも可能なんです。そうすることで、ゲームに近い感覚でお茶の間で楽しめたら、また違う層もファンとして取り込める可能性も生まれてくると思いませんか。

杉原:確かに!視聴者がコーチ感覚になれるということですもんね。今まで自分の興味がなかったスポーツだとしても、この入り口があることで新しいアプローチが生まれるわけだし。

仰木:結局スポーツ全体を面白くしないと、見に来る人は増えないんです。そして見に来る人が増えたら、スポーツ界全体の底上げになるじゃないですか。

今後、どのような場面でスポーツ工学は活用されるのか

仰木:障がい者の選手達に、3Dプリンターでグローブの作り方を教えるプロジェクトを進めています。車いすの選手達と言っても上半身は健常者と同じじゃないですか。なので、3Dプリンターでの物作りを学び、自分のものにすることが出来たら、彼らの職に繋がるのではないかなと思い、研究室で後押ししているところです。

仰木:障がい者の選手達に、3Dプリンターでグローブの作り方を教えるプロジェクトを進めています。車いすの選手達と言っても上半身は健常者と同じじゃないですか。なので、3Dプリンターでの物作りを学び、自分のものにすることが出来たら、彼らの職に繋がるのではないかなと思い、研究室で後押ししているところです。

杉原:素晴らしいですね。お話を聞いていて感じたんですけど、仰木教授は研究者でありながらビジネスマン的な考えもお持ちだなと。

仰木:そうかもしれないですね。慶應で体育の教員をやる前は、個人事業で商売をしていたことが活きているのかもしれません(笑)。

杉原:失礼かもしれませんが、大学の教授とお話している感じがしませんでした(笑)。

仰木:分かります。機械工学の先生だとこういう発想がないですからね。開発に対してきちっとした仕事はするけど、それがゴールになりがちですもんね。

常に研究結果をその先に活かすことを目指している仰木教授。優しい口調からは想像出来ない強い意志をお話しから感じた。それはスポーツに対する真っ直ぐな気持ちがあるからこそ生まれる、純粋な考えなのであろう。