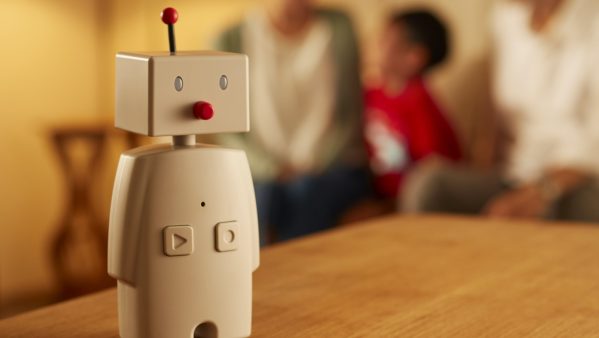

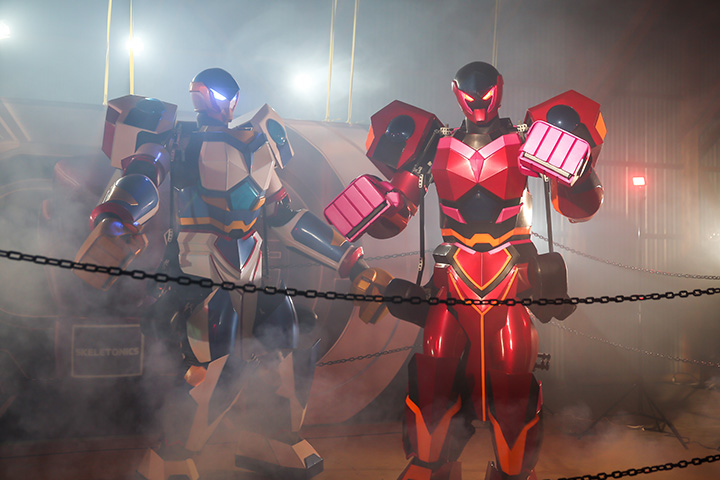

医療、災害、産業などの様々な現場で、人に代わり活躍するロボットの進化が著しい昨今だが、エンターテインメントに特化したロボットを目にする機会はまだまだ少ない。むしろ、ここ日本ではペットロボットを除き、ほぼ皆無と言ってもいいかもしれない。そこで注目したいのは、外骨格クリエイター集団・スケルトニクスが展開する2.7mのロボットを装着して戦う新感覚のスポーツ「RFIGHT GENESIS 2020」だ。幼少期にテレビにかじりつき観ていたアニメに登場していたあの「かっこいい」ロボットが現実世界に飛び出し、戦いを繰り広げる。

娯楽としてのロボットとはいかに

壮大な何かを容易に想像できる「RFIGHT GENESIS 2020」というネーミングがなんとも興味をそそられる。そして、そこへと繋がる強烈なビジュアル。この2つの要素を目にしただけで、男ならばワクワクが止まらないはずだ。

装着するロボットは、白と青を基調にした「STRIKER」と、赤を基調とした「THE JOLT」。「日本人に好まれそうな外観と配色をかなり意識しています」とスケルトニクス代表・廣井健人氏が語るように、あの伝説のアニメを彷彿とさせる確信犯的な打ち出しは見事である。

「イベントなどに出ていると、『介護や災害の現場でも使えますか?』などといったことをよく質問されます。そういうのって、大学などと連携し、潤沢な資金と人材が集まってからでも出来るかな?くらいのレベルなのかと思うんです。そうなると、我が社のような小さい会社には挑戦しづらいという現状があるのです。しかし日本にはアニメなども含め、昔からロボット文化があるので、ならばそのロボットで対戦するということをやってみてもいいのではないかと思い、それが「RFIGHT GENESIS 2020」を始めたきっかけとなりました。

そこで新たなエンターテインメントとして確立させ、我々がやっていることにファンがつけば、ロボットに興味を持つ人が生まれ、その人たちが我々とは違うロボティクス分野に進んでくれれば、さらに地盤が固まり新しいものが誕生してくる。そのようなことも踏まえて、『ロボット=楽しい』という感覚をつくっていきたいという信念のもと、この活動をしています」

「RFIGHT GENESIS 2020」では、戦う以外にもじゃんけんや握手など実際にロボットに触れることが可能となっている。戦うロボットの代表格と言える「メガボッツ (参考:http://hero-x.jp/article/7003/)」を、同じ目的と考えるのならば、こちらはより身近なロボットだ。そういった意味でも「RFIGHT GENESIS 2020」が提供するエンターテインメント性は、裾野を広げる最短の近道と言えるだろう。

第5世代スケルトニクスまでとの違いとは!?

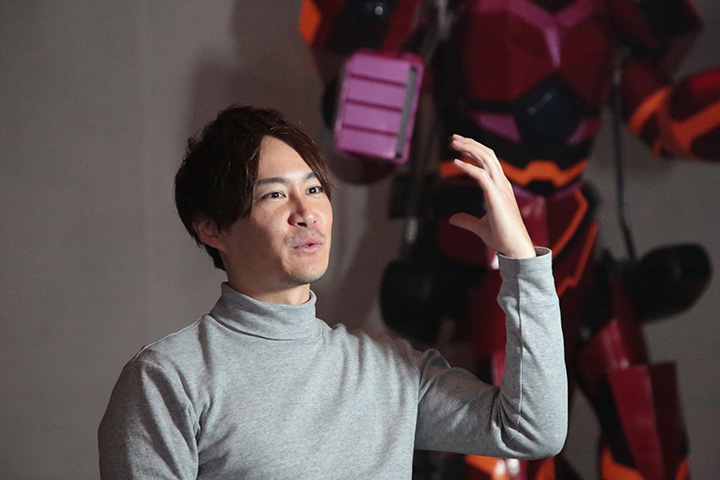

外骨格クリエイター集団・スケルトニクス代表の廣井健人氏

これから展開していく「RFIGHT GENESIS 2020」以前は、社名でもあるスケルトニクスという第5世代までの外骨格ロボットを使い、イベントなどで披露してきた。その流れからすると、今回の2機は必然的に第6世代ということになると考えられる。もともとスケルトニクスという名前がスケルトンとメカニクスを合わせた造語から成り立っていることを踏まえると、そのまま第6世代と謳ってしまうのはちょっと違う。では、他にはどのような違い、進化があるのだろうか。

「今日に至る約10年の間に培ってきた技術の集大成として、何かひとつ用途を持たせようということで完成させたのが今回の2機。前作までに比べ、格段に進化した部分は重量だと思います。素材はアルミをそのまま使用し、逆に仕組みを簡単にすることで、骨格だけを見ると前作に比べ半分ほどの軽量化に成功しました。重さにして40〜50kgくらいになります。

次に大きな進化と言えるのは、腕の振りのスピードをかなりアップさせたこと。骨格ベースだけで見ると、人間と同じくらいのスピードと言っても過言ではありません。今回は戦わせる目的で製作しているので、このスピードはかなり重要な部分なのです。

それと、戦うといった一連の動きの中で、巨大なものが倒れてから立ち上がるという瞬間が一番の盛り上がりのポイントなんですね。これは製作開始時のテーマでもありました。技術的な公開はできないのですが、その行動を現実化するための機構を完成させるのにはかなりの時間を費やしました。大きいものを起き上がらせるという動きは想像以上に難しいんです。しかし、後ろに倒れた時の起き上がりは克服できたのですが、まだ前と横からの動きに関しては開発途中です」

ロボットとしてあるべく姿を再考する

スケルトニクスは、アクチュエータや油圧を動力としていないので、『ロボットではない』、『これはサイボーグだ』などと言う専門家もいるという。確かにそうなのかもしれない。しかし一般の人からすると、特別な訓練を受けた人でなくても容易に触れられ、自らが実際に操縦できるということが最も重要なことなのである。そういう意味では、「RFIGHT GENESIS 2020」こそ、我々が求めていたひとつの答えとも言える。

「人生単位で話をすると、実際にロボットを操縦する経験をできる方がどれだけいるのかって考えたときに、できるだけ沢山の機会を我々が提供できたらいいなって。まさにテレビで観たアニメのロボットがイメージで、操縦するというよりかは『自身がロボットになる』と言った方が分かりやすいのかもしれません。すなわち人体拡張によった側面。そんな体験ってまずできないじゃないですか。

『機動武闘伝Gガンダム』をイメージしてもらえると分かりやいかもしれません。まさにあの感じを目指しています。僕自身が憧れた夢を、皆さんと分かち合うことができるってラッキーだと思いませんか? そう考えると、かなりやりがいのある仕事をやらせていただいているなといつも感じています」

では、実際に我々がこれらのロボットに触れられるのは、いつ頃からになるのだろうか。

「まだこのスケルトニクス自体が少々重く、一般の方が容易に体験できる軽さには到達していません。ですので、外装を取り外し、現状のスケルトニクスのようにしてからパーツを付け、体験出来るように、もう1機製作しようかと考えています。1月からイベントがスタートしていくので、それまでには間に合わせます」

最後にスケルトニクスで開発されているロボットどのような未来を切り拓くことに期待しているかを聞いてみた。

「やっぱり市場の底上げ行うためには、エンターテインメントの力は大きいと信じています。今、当たり前にスマートフォンがあるように我々の作ったロボットが存在し、当たり前のように人間の暮らしを手助けしている世の中になったらいいなと思っています」

「巨大ロボットで戦いたい」という、シンプルな夢の実現に向け動き出した「RFIGHT GENESIS 2020」。なんでもそうだが、当たり前のように見せることほど難しいことはない。そこには我々が想像もできないほどの苦難があることも予想できる。しかし、エンターテインメントだからこそ拓くことができる未来も確実に存在する。次世代のためにも、今まで同様の素晴らしいスピード感で、スケルトニクスが描く未来に近づいてほしいと願う。

株式会社スケルトニクス オフィシャルサイト:https://skeletonics.com/